智慧碰撞 理念相融——2016年第四期傳統文化教育赴臺研修記

金秋十月,桃李芬芳,正是收獲的季節,山東省2016年第四期傳統文化教育赴臺研修活動的教師、校長們滿載而歸。

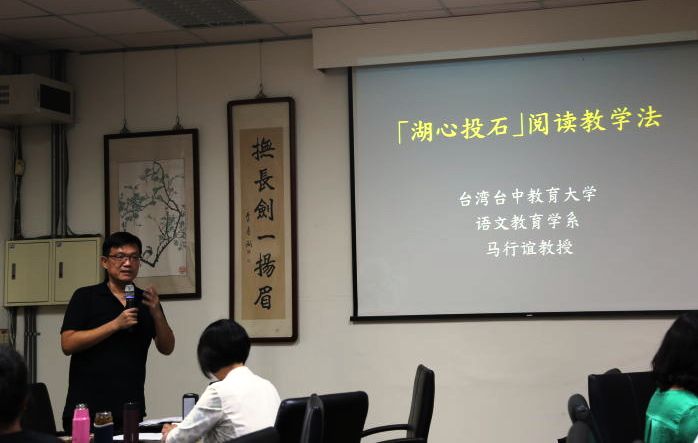

在山東省教育廳等部門的大力支持下,由中國民主促進會山東省委員會主辦,山東海峽兩岸傳統文化教育研究院承辦的“2016年第四期傳統文化教育赴臺研修”兩個組別(23名優秀教育工作者組成的教師組和 24名校長組成的校長組)分別于9月23日和9月26日啟程,行走參訪臺灣的大中小學,深入臺灣校園、課堂,聆聽臺灣教師的“傳道授業解惑”理念、感受研討中華血脈相承中的傳統教育智慧,行程緊湊,兩組分別用時13天和7天,但這一次研修之旅,兩岸教育同仁用深入交流碰撞出傳統文化教育理念相融的智慧火花。“湖心投石”激起心中漣漪在臺中教育大學,馬行誼教授的“湖心投石”閱讀教學激起研修教師心中的漣漪。

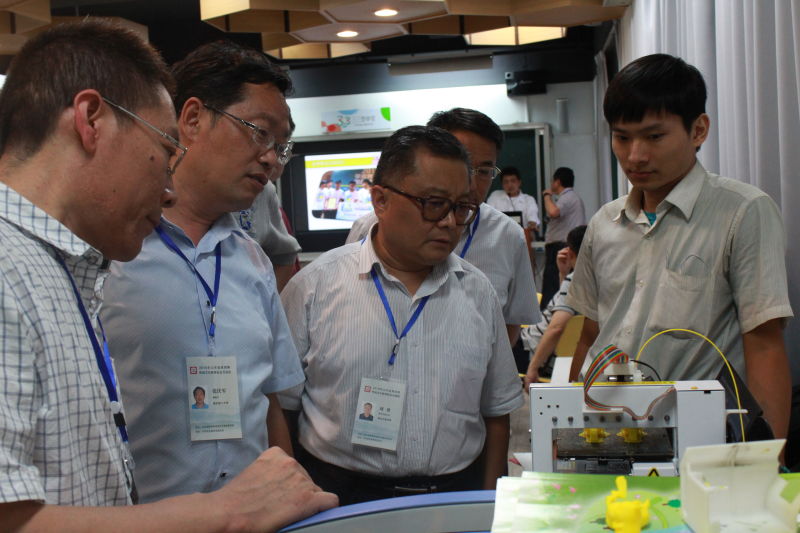

什麼是“湖心投石”?一粒石子投進湖中,會發生這樣的現象:一是石子漸漸沉入湖中;二是湖面產生漣漪。這其實就像閱讀教學,如果湖是閱讀文本,石頭指讀者對文義的思考……“石子沉入湖中”,指讀者對文本的深入思考;“產生漣漪”,指讀者對文本的延伸思考。這種閱讀教學的方式,其主旨是教師教會學生會閱讀,會思考,培養學生的競爭力。具體到一篇課文,老師要會研讀教材,能明白要教些什麼,怎樣教。研修的大陸老師認為,我們的課堂,已力求在教給孩子語文的方法和能力上做了一些努力,也重視學生的海量閱讀,但在培養學生“統整、判斷、評論、連結聯想、比較對照、推論、創造”等方面做得太不夠了,這些語文素養,並不是靠幾篇課文幾節課來培養的,“湖心投石”的閱讀教學帶給我們一些反思。同根同源閃耀文化之光據悉,參訪研修期間的重磅戲是——校長組一行人與臺灣中華語文促進協會段心儀理事長開展了一次座談會,並在臺北市中山女高參加了兩岸校長傳統文化教育交流研討會,來自臺灣各中小學的近20位校長、專家參加了此次研討會。

研討會頗有含金量。大陸校長了解了臺灣中小學傳統文化教育的經驗,課程體係的規劃、教師培訓的課程體係、師生評價方法與策略、如何解決教師職業倦怠等問題。兩岸校長從學習管理層面就如何將傳統文化教育融入課程、教師團隊建設,海峽兩岸學校如何結成姊妹學校等問題進行了深入互動交流。校長們表示,希望可以利用現代信息技術建立網上同步課堂,開展同步教學活動,讓兩岸的老師和孩子加強溝通交流,推動兩岸教育優勢互補、共同發展。

優秀傳統文化是中華民族文化根基,它涵養了華夏子女溫潤的底蘊,在臺灣有著對傳統文化的堅持與傳承,人們長期浸潤其中,習焉而不察。“一個人看氣質,一群人看文化。”龍門中學的校長陳採卿表示,“我們要把各種課程融入文化的教育。”足以可見,兩岸文化同根同源,教育可以優勢互補、攜手並進。

泰安市政府教育督導室主任劉勇在研討會後總結說:“我們要借鑒臺灣前期傳承傳統文化的經驗,加大傳統文化在語文學習中的分量和力度,創新傳播和學習模式,讓學生的學習變得更加積極主動和自覺,復興民族文化,是我們下一步的方向和任務。每個學校要各自將本學校的優秀傳統文化教育現狀摸清楚,進行科學地自我診斷,發揮本校研究專長,借助校長組這一平臺,結成泰安優秀傳統文化教育合作共同體,資源共享,形成具有泰山印記的教育特色。”風雨無阻的教育熱忱,謙恭有禮的態度、謙虛處事的風度,臺灣教育工作者對傳統文化的代代傳承與堅守,令人內心激蕩,他山之石,可以攻玉,在省民進等社會力量的助推下,在教育工作者的辛勤耕耘下,這一場研修之旅,是我們滌心省思的開始,亦是砥礪前行的開端。

臺灣麗山高中校園有這麼一句話——“一粒帶著期望的種子,孕育改變世界的力量。”希望研修之行的啟迪和思考,能成為一粒粒帶著希望的種子,將傳統文化根植在齊魯大地上,沐浴一點點陽光,一點點雨水,然後,滿地芬芳…… (山東海峽兩岸傳統文化教育研究院 成海萍)