“戲夢人生”的文化鄉愁:一個光影詩人的哲學

1980年代初、中期,侯孝賢等一批青年導演開始嶄露頭角,“臺灣新電影”的風潮悄然而至。

“那個時候,我和一些海外學習電影回來的新導演很要好。有陣子,每天泡在楊德昌家里討論電影。”侯孝賢回憶說,“海歸”導演們談了很多觀念,但他發現自己沒辦法消化。“我糊涂了,後來想算了,不管了,我拍我自己的。”

開始走自己的路,侯孝賢根據自己的經驗寫了《風櫃來的人》的劇本,可是他卻困住了,不知道要怎麼拍。

一天,臺灣作家朱天文建議侯孝賢讀讀沈從文的自傳,這竟為他找到了解決形式與內容關係的鑰匙。

“沈從文的作品生動感人,尤其是他對家鄉、對生死的描述,一下子打開了我看待外部世界的視界。我突然發現看待世界的角度、視野還有這麼多、這麼廣。”侯孝賢坦言。

在侯孝賢作品中,遠距攝影是最鮮明形式風格之一。他說:“那時每天在現場,我會一直跟攝影師說:‘遠一點,遠一點,退後一點’。”

“現在,我還在思考距離的問題。這很像孔子說的‘述而不作’。人雖然都是主觀的,但我盡量想辦法拍到一個人生命的面貌。”侯孝賢說。

通過這個階段的創作,侯孝賢由經驗走向自覺。

“我開始思考自己拍電影的敘事觀點,覺得那非常像中國傳統對人、對事的態度,就是‘儼若思’,就是‘仁’,這種態度就是我電影的態度。”他說。

電影《悲情城市》劇照

1989年,一部《悲情城市》讓侯孝賢獲得了威尼斯影展金獅獎,他也跨入了另一個階段——以20世紀的臺灣為背景創作了“歷史三部曲”。

《悲情城市》的題材背景是1945年日本軍國主義戰敗,臺灣回歸祖國,寶島民眾歡欣喜悅,但很快就對當時獨裁腐敗的國民黨政府感到失望。1947年,臺灣發生“二·二八”事件,那場血腥的鎮壓在臺灣歷史上留下了一道深深的傷痕。

1987年臺灣“解嚴”,次年蔣經國過世。“那時,‘二·二八’的題材還沒什麼人敢碰,可我不管了。事後,我也懶得理會各方面的評論。”侯孝賢說,當時國民黨肯定是反感的,“臺獨”派也很不滿,他們不能接受片子“最後怎麼又跑到‘祖國’去了。”

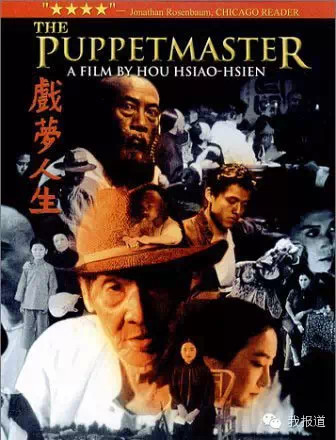

之後,侯孝賢繼續將鏡頭對準宏闊歷史下的集體記憶,接連拍攝了《戲夢人生》和《好男好女》。後者取材于真實故事:在日本殖民時代,一群向往祖國的臺灣青年排除萬難,前往大陸參加抗戰,後來回到臺灣,因不滿國民黨統治和追求進步事業而加入共產黨,在1950年代臺灣白色恐怖時期遭到殺害或被長期關押。

談到臺灣歷史,侯孝賢說:“我看了非常多的資料,那真是不容易的!從清朝將臺灣割讓日本開始,臺灣人一直都在反抗,抗日武裝鬥爭打得極其慘烈。”

“這些歷史被湮沒了,里面有很多很多的故事,都是很動人的。”侯孝賢說,“應該用電影一部一部地拍出來,讓臺灣人、大陸人都能了解。這樣,兩岸之間才能更深入的相互認知,這非常重要。”

關于“歷史三部曲”之于侯孝賢的意義,法國影評家尚-米榭·弗若東(Jean-Michel Frodon)曾如是評論:“由一位個人層次的大事記作家,侯孝賢演變為了歷史學家。”

這一階段的侯孝賢在形式運用上也更加純熟,形成了屬于自己的電影語言,並且同樣表現出他在文化上的追求與認同。

“侯孝賢的電影保存了一種典型的中國風格,和皮影戲的風格相近。”漢學家雅克·班巴諾認為:“侯孝賢深浸于中國藝術之中,也不怕把這一套加諸我們(西方)之上。這位電影創作者的成功,來自他和堅實的中國文化的關係,這文化基本上來自民間,目前仍具生氣。他既是現代的,又能保持中國性格。”

臺灣影評人焦雄屏在分析侯孝賢的鏡頭語言時則說:“這種非依邏輯劇情的鏡頭組合方式,在中國詩詞中亦不乏傳統。……《悲情城市》表面省略、插入、分散意象、音畫對位/不對位的形式格局,若幹形式風格,明白指向中國文學藝術的傳統,不脫中國既有的民族性,堪稱融會傳統及現代于一爐的創新作品。”

當我問及“風格”問題時,侯孝賢給出了“當事者”的理解:“那個東西不需要堅持,它自然存在。什麼樣的人拍什麼樣的電影,逃不掉的,拗都扭不過來的。”

“我的東西介于文字的第一世界與世俗的第二世界之間,我的對白是生活的,但我在世俗環境里又選擇了部分的節制與隱藏。”他說,“我不像西方那種直接的客觀敘事,或者說第三人稱敘事。我也用俯視的眼光,但我喜歡用第一人稱敘事,雖然這是種限制。”

“簡單說,我還是喜歡傳統的,就是你講的那種帶著‘抒情’意味的敘事,有一點‘言志’的。”侯孝賢說。

[ 責任編輯:張曉靜 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:張曉靜

原稿件來源:新華網