“失控”的特斯拉!智能汽車的新維權之路該何去何從?

本周如果要說最熱鬧的新聞事件的話,當屬于特斯拉展臺車主維權事件。這個熱鬧兩個字的含義是,一是足夠有熱度,二是因車主大鬧上海車展當中的特斯拉展臺而引發集體關注。踩上展臺汽車車頂的女車主之後被警方行政拘留五天,而特斯拉方面態度也是忽上忽下,先是絕不妥協,後來又半夜道歉,再後來是本周四,在千呼萬喚之中公布了涉事車輛事故發生前30分鐘的部分行車數據,又引起了新一波的聲浪。這件足夠熱鬧的事件,只是女車主單方面的事兒嗎?只是特斯拉一家企業的事兒嗎?事件的走向是看看熱鬧就散了還是從更深層次的解決很多問題?一起關注:新的智能汽車與新維權之路。

本周四,作為上海車展車頂維權者張女士的丈夫,李先生格外忙碌,來自相關部門和媒體的電話接連不斷。妻子周一被行政拘留後,他第二天趕到了上海,此前他知道妻子來上海維權的計劃,卻沒想到妻子會爬上特斯拉車頂。在他看來,這一舉動的確很不妥當,但妻子一步步走上這樣的維權路,也充滿無奈。

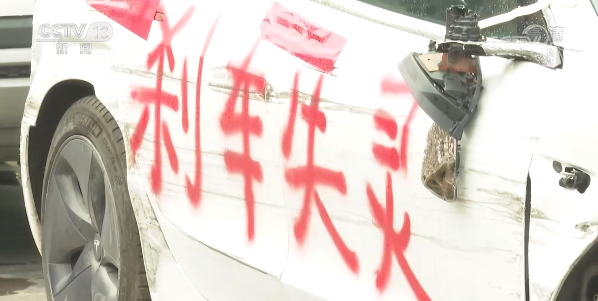

在河南鄭州的特斯拉4S店門外,這輛特斯拉Model3已經停放了兩個月,車上粉刷的“剎車失靈”四個大字十分刺眼。它是一年多前李先生花36.8萬為妻子購買。張女士對這輛車一直非常滿意,直到今年2月,事發前五天,這輛車出現過一次疑似“剎車失靈”。

真正的事故發生在2月21日正月初十,當天由張女士的父親駕車,車上還坐著張女士、她的母親以及1歲的小侄女。車輛從安陽市郊返回城區途中,在安陽341國道上與前車追尾,其父母受傷。她的父親在採訪中稱,追尾之前車輛出現了嚴重剎車失靈。

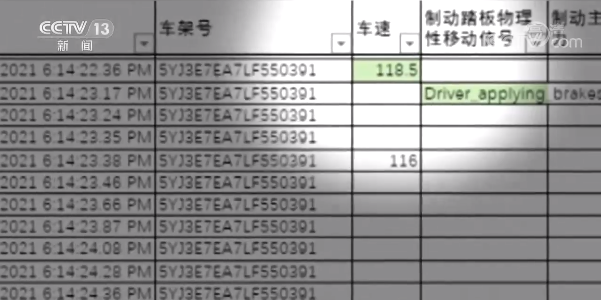

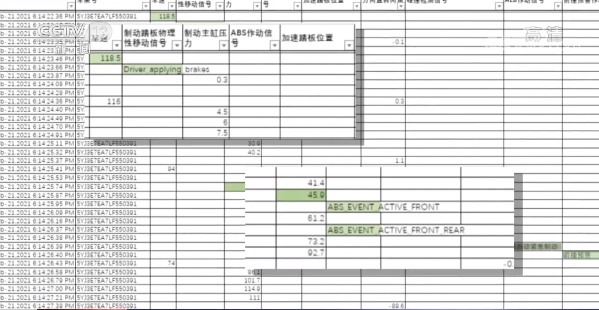

對于“剎車失靈”,特斯拉一直否認,張女士退車的訴求也就無法滿足。本周四特斯拉的表態也延續了這一態度,以一張事故前約6秒的行車數據表格為依據,特斯拉認為,車輛以時速為118.5千米的較高速度行駛,駕駛員開始踩下制動踏板力度較輕,之後,自動緊急制動功能啟動並發揮了作用,制動係統均正常介入工作並降低了車速。張女士對于這樣的說法並不陌生,早在2月份,4S店的經理就曾電話向其口述了這6秒的數據及類似的結論。

對于特斯拉公布的數據,張女士的父親無法認同。事故路段限速80公里每小時,他堅持認為當時沒有超速,而且自己是一名30多年駕齡的專職司機,這款新車也經常開、很熟悉,不可能出現致命的錯誤操作。

維權車主張女士的父親:車速有六七十(千米每小時),特斯拉一直說的是118(千米每小時),我感覺沒有這麼快。我1986年領的駕照,我開了一輩子車了,連這個都不知道還能行。說我踩得輕,我不要命了,我踩得輕。

交警部門開具的事故認定,並沒有提到車輛超速,而在事發時,該路段監控尚未啟用,車上也沒有裝行車記錄儀,特斯拉的行車數據成為查清原因的唯一線索,但僅僅通過這6秒的表格,似乎還很難做出判斷。

工信部新能源與智能網聯汽車產業專家智庫成員 張翔:特斯拉目前展示這個信息主要是展示車主喜歡高速開車,想說明車主當時的駕駛習慣不好,是導致這次追尾的一個主要的原因之一。因為這個信息還是對于一個專業人士來分析的話,信息量還是不夠的,我們希望得到30分鐘的數據並進一步解讀。

不相信這6秒數據的張女士一家,早就希望特斯拉提供事故前30分鐘的完整數據,但一直被拒絕。本周,在鄭州市鄭東新區市場監督局的責令下,特斯拉已向李先生提供30分鐘完整行車數據,而只有這些數據委托專業第三方機構檢測後,真相才可能水落石出。

白岩松說

車主與特斯拉之間涉及維權和責任鑒定,並不是從這次上海車展開始的,已經持續有一段時間了,剛開始大家一定會覺得這事復雜嗎?找個第三方機構對事故車進行全面公正的檢測鑒定,不就完了嗎?但僅僅幾天的時間,大家就開始明白這事兒,真不這麼簡單。傳統的車輛也許不復雜,但涉及到智能汽車的時候,相關的問題該怎麼解決?中國到底有多少跟得上智能汽車發展的第三方鑒定機構?第三方鑒定能實現真正的客觀公正嗎?上海車展特斯拉車主維權事件持續發酵,為了厘清事故中,車主和特斯拉雙方的責任,尋找具有資質的第三方檢測鑒定機構,進行客觀公平的檢測,成為了大多數人的期待。但在初次調解中,雙方曾在鑒定機構的選擇上發生了爭執。

特斯拉維權車主 張女士丈夫:市場監管局的調解員拿了一個厚厚的車輛鑒定大全,翻到其中里面一頁,明確指出中國鑒定車的機構只這唯一一家。我們就覺得,我是外行都不相信車輛鑒定機構只有一家。我們從來沒有拒絕第三方鑒定,但指定就那一家,我們是拒絕的。

張女士方面在接受採訪時表示,不拒絕第三方鑒定,但不信任被指定的鑒定機構。不同于張女士在鑒定機構的選擇上僵持下去,同樣是特斯拉車主,天津小夥韓潮曾通過第三方鑒定報告進行了維權。

特斯拉車主 韓潮:當時是在一條快上高速的路上,這車就突然“砰”地響了一下。然後我發現剎車和油門全都踩不動了,幸虧當時方向盤還是可以控制,我就用車輛移速溜車到應急車道上。

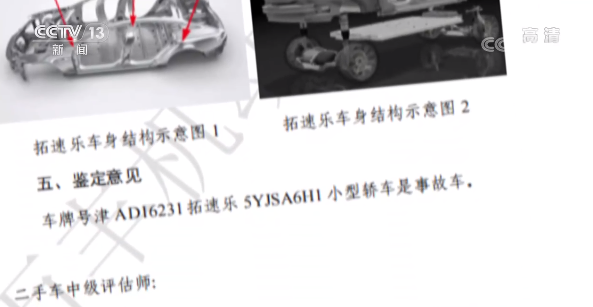

韓潮自述的這段經歷,發生在2019年8月。彼時,他從特斯拉官方渠道購買的認證二手車,僅使用了兩個月。

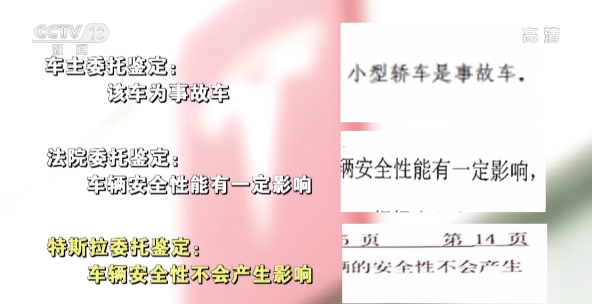

為了找出故障原因,韓潮自行委托了一家第三方鑒定機構對該機動車進行檢測鑒定,雖然鑒定報告並未對剎車失靈的故障給出解釋,但卻發現了該二手車存在結構性問題,這與購車時特斯拉官方承諾的“車輛無結構性維修”存在偏差。于是,韓潮將特斯拉告上了法庭。

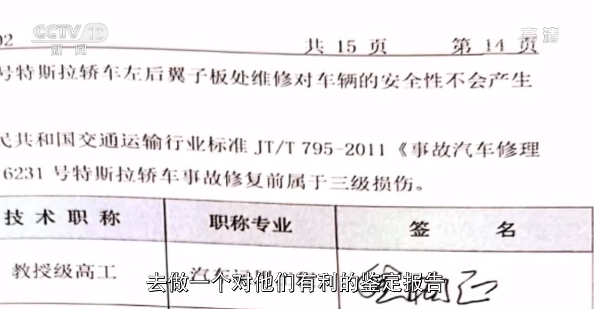

特斯拉車主 韓潮:當時我的第一份鑒定報告是提交法院作為證據的,但是特斯拉說我這個報告是個人的商業性行為,說報告的公平性、公正性有待參考,特斯拉要求(重新鑒定)。法院委托了一家(鑒定機構)進行司法鑒定,第三次開庭時,當時(特斯拉)又找了一家浙江的質量鑒定公司,去做一個對他們有利的鑒定報告。

同一輛車,經歷了三次檢測鑒定,報告出現了兩種結果。最終,法院以其委托的鑒定機構為準,作出了一審判決,車主韓潮取得勝訴。雖然成為了國內為數不多以鑒定報告向特斯拉維權並取得一審勝訴的車主,但韓潮並不認為用第三方鑒定維權是萬能的。

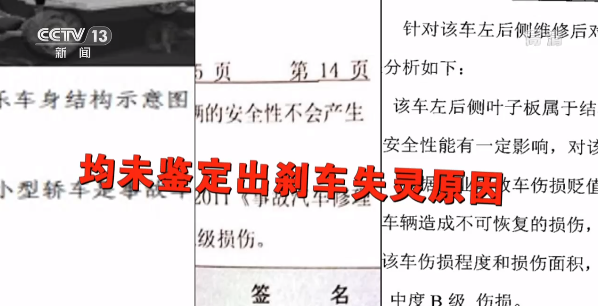

在最高法主管人民法院訴訟資產網站上,法院所能委托的機動車鑒定機構不止一家,且能一一查詢。但其實,韓潮是在維權中發現了該車存在的、能被鑒定機構鑒定出的硬件問題,才成功維權;而針對智能汽車“剎車失靈”這一問題,韓潮經歷的三家鑒定機構,均未作出鑒定。

工信部新能源與智能網聯汽車產業專家智庫成員 張翔:我們現在檢測機構,檢測的主要工具還是檢測設備。檢測設備是根據國家現有出臺的標準和法規設計的產品和生產的產品,國際現在還沒有出臺針對這種帶有自動駕駛功能的智能汽車檢測的標準規范。所以我們市場上也買不到鑒別智能駕駛汽車交通事故鑒定的設備。

本周四,雖然特斯拉在公告中稱,願意在客戶同意、政府指定或監督的情況下,在全國范圍內尋找任意有資質的權威檢測機構進行檢測。但至今,雙方尚未找到一家鑒定機構來化解糾紛。

白岩松說

周四,特斯拉向車主提供了事故前30分鐘完整行車數據,並公開了一部分數據。在沒有發布這個數據的時候,多少人都在催促著特斯拉趕緊發布,但它發布了這個數據之後,當事方認為侵犯個人隱私,社會上很多人也開始思考,究竟怎樣獲得數據和公布數據才是更加合適的?顯然這個時候光盯著特斯拉已經不夠了,我們在安全監管方面又面臨著怎樣的挑戰?

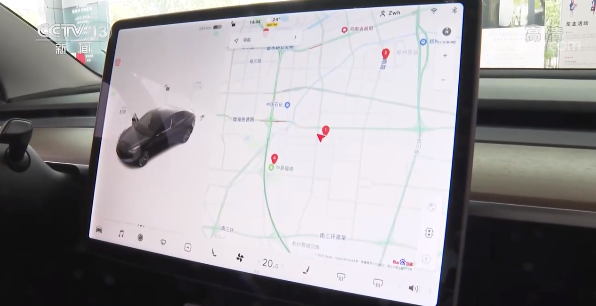

就在身著“剎車失靈”T恤的張女士站在上海車展特斯拉車頂為自己維權後的第三天,本周四(4月22日),在河南鄭州當地市場監管局責令下,特斯拉無條件向維權當事人張女士,提供了涉事車輛發生事故前半小時的完整行車數據。

中國政法大學傳播法研究中心副主任 朱巍:數據是個關鍵的角色,因為最後要鑒定這個事故的核心在于事故責任到底是誰的,到底是因為車主的不當駕駛,還是因為係統的原因,還是因為硬件的原因,這是控制特斯拉和特斯拉開動過程中產生的數據備份。這個數據不掌握在車本身的硬件終端,它是上傳到雲端,只有特斯拉那個地方才有,所以數據變成了關鍵性的問題。

提供數據的當天,特斯拉負責處理這起事故的人員表示,因無法聯係上張女士一方,便通過電子郵件和郵寄的方式,把6697條行車數據給到張女士購車時留下的地址。而就在此前的多次調解中,索要這半小時的完整行車數據,是張女士和特斯拉的主要爭議點之一。

就在提供給張女士半小時的行車數據後不久,特斯拉對媒體放出了涉事車輛發生事故前一分鐘的數據,並作出一份文字說明。正是因為此舉並沒有和張女士一方有過任何溝通,看到妻子車輛的數據躍然網上,她的丈夫充滿詫異和不滿。

維權車主張女士的丈夫:他們這種行為目前我就不能接受,首先沒經過我們同意,當事人(張女士)在拘留所,發到郵箱里面,當事人看不到,這是我們同意嗎?就算我們看到了,我沒同意也不能私自把我們個人隱私發來。我們要的是30分鐘,為什麼只發一分鐘呢?這個我們強烈要求必須把數據撤回來,並且公開跟我們道歉。

事實上,司機在開車時的行為,身在何處,並將這些信息與對客戶更廣泛的了解相匹配,成為智能汽車企業寶貴的數據金礦。然而需要注意的是,在保證車主擁有行駛數據所有權和知情權方面,相關監管仍然存有空白。

中國政法大學傳播法研究中心副主任 朱巍:數據的所有權,特別是能夠直接識別到自然人身份的所有權,按照民法典的規定是用戶本人,這是毫無爭議。但是有一塊兒的數據不可識別到自然人身份特徵的,這部分數據屬于大數據。大數據性質一般認為屬于知識產權,這部分信息是特斯拉的商業秘密。當用戶的所有權和平臺合同的權利,以及用商業秘密進行抗辯的時候,所有的權利都比不上用戶的所有權,必須按照依法依規,要把這個數據給到用戶手中。

在朱巍看來,在物聯網的時代中,智能汽車企業不應該單從數據安全的角度去考慮問題,安全優先更應該是背後的核心。

白岩松說

最初女車主在上海車展上踩的只是特斯拉一輛車,但發酵了幾天之後,她踩的就不僅僅是一個汽車的品牌,更可能是踩到了智能汽車發展的一個痛點,智能汽車的事故鑒定該怎樣靠譜?第三方檢測機構如何讓人放心?相關的數據該放在誰的手里?是不是隱私?如何保障並維護我們的權利?女車主踩到了汽車車頂,已經因為違法被行政拘留五天,相當于已付出了代價。那麼接下來,如果僅僅是大家看看熱鬧,只糾纏于這一件事情的解決,而不能從係統方面去進步的話,無論是消費者還是智能汽車行業,甚至整個我們的消費環境都會付出更大的代價。解決這個事件,不能只滿足于哪一方面的過癮,而是整個行業要過關,否則會是整個行業真正的剎車不靈!