在經濟下行的壓力下,廣西防城港市憑借邊海經濟帶的蓬勃發展,扭轉了年初經濟下滑的局面,使經濟發展重歸正常軌道。

“年初,防城港市經濟一度出現放緩態勢,部分主要經濟指標數據不理想,沿邊和沿海經濟帶的雙雙發力,是防城港穩增長的雙引擎。”防城港市發改委副總經濟師丁開聲說。

通過全面對接“一帶一路”戰略,規劃建設邊海經濟帶,邊海經濟正成為防城港市新常態下經濟發展的新動力。

“防城港市提出繼續堅持穩中求進的總基調,積極搶抓國家建設"一帶一路"、自治區實施"雙核驅動"等戰略機遇,加快打造邊海經濟帶,重點謀劃布局港口經濟、海洋經濟、口岸經濟、旅遊經濟、生態經濟和互聯網經濟等六大經濟業態。”防城港市委書記金湘軍說。

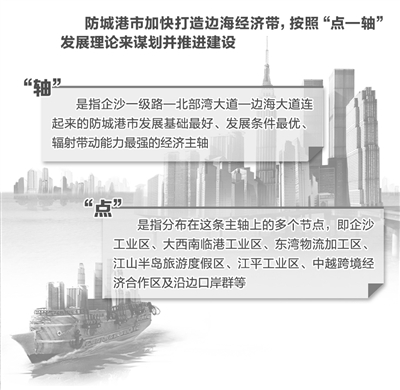

邊海經濟帶按照“點—軸”發展理論來謀劃並推進建設。“軸”是指企沙一級路—北部灣大道—邊海大道連起來的防城港市發展基礎最好、發展條件最優、輻射帶動能力最強的經濟主軸;“點”是指分布在這條主軸上的多個節點,即企沙工業區、大西南臨港工業區、東灣物流加工區、江山半島旅遊度假區、江平工業區、中越跨境經濟合作區及沿邊口岸群等。

點軸互為支撐,邊海聯動,使防城港市沿邊沿海的開放優勢得到了最大的發揮,形成了產業集聚的經濟發展新格局。

近日,騰訊研究院發布的“互聯網+”指數報告,讓人們對廣西防城港市這座邊疆濱海城市有了新的認識。報告顯示,防城港市的“互聯網+”指數在全國351個城市中排名第二。

“互聯網經濟是邊海經濟帶重點打造的6大經濟業態之一,空間范圍主要包括東興市、港口區等轄區內互聯網信息基礎和配套物流較為完善的區域。功能定位依托物流信息平臺、科技工業園區和跨境經濟合作區,重點建設IT小鎮、發展跨境電子商務,推進中國—東盟自由貿易區的電子商務一體化進程,打造中國—東盟跨境電商交易中心和國家級電子商務示范基地。”防城港市商務局副局長唐光新說。

隨著互聯網經濟的興起,防城港市電子商務規模不斷擴大,電商試點和創業工作有效推進,北投電商創業基地加快推進,電子商務協會、培訓中心、網商已進駐。

除了互聯網經濟異軍突起,邊海經濟帶上其他業態發展也亮點紛呈。

港口建設方面,南防高鐵、防東高速實現通車,企沙至茅嶺一級公路、防東鐵路、防城港經崇左到百色的鐵路、疏港鐵路、防城港支線機場以及企業南港區等項目積極推進,立體集疏運交通體係建設扎實推進,大交通、大港口的格局進一步形成。

臨港工業方面,金川、金源、盛隆技改等重大項目陸續投產,紅沙核電一期項目將于今年7月底前並網發電,武鋼冷軋項目將于今年6月底前建成投產,科元、海工裝備制造、信潤石化、紅沙核電二期、防城港電廠二期等一批重大項目獲批開工或加快推進,將為防城港市的經濟發展提供源源不斷的動力。

海洋經濟方面,防城港市以江平工業園區為基礎,啟動了首個海洋經濟示范園區建設。改造後,園區內將設立遠洋捕撈基地和國際水產品交易中心,成為面向東盟、輻射內地、具有現代特色的海洋產業集聚區。

對外開放合作方面,東興試驗區建設先後創造了4個全國第一:獲批2014年度全國第一批進境糧食指定口岸;全國第一個人民幣與越南盾特許兌換業務試點;全國第一個運行人民幣與東盟國家貨幣交易信息平臺,首次實現人民幣對越南盾直接報價;挂牌成立全國第一家跨境保險業務中心。

防城港市市長何朝建表示,在這條邊海經濟帶上,擁有東興試驗區、跨境經濟合作區、沿邊金融綜合改革試驗區和東興邊境經濟合作區等多個國家級開發開放平臺,建有企沙工業區、大西南臨港工業區、東灣物流加工區等多個自治區級重點產業園區。通過推進邊海經濟帶的建設,引領和帶動全市實現“爭當全國沿邊開發開放排頭兵,加快邁入沿海開放城市第一集團”目標。

廣西防城港市全面對接“一帶一路”戰略,規劃建設邊海經濟帶,重點謀劃布局港口經濟、海洋經濟、口岸經濟、旅遊經濟、生態經濟和互聯網經濟等6大經濟業態,形成產業集聚的新格局,探索新常態下經濟發展的新動力(經濟日報記者 童 政 周驍駿)

[責任編輯: 吳曉寒]