寫在《幻象主義的理性回歸——劉佑局踐行盧浮宮畫展》之前。“劉佑局幻象主義繪畫作品展”,再一次掀起了畫界人士的高度關注。劉佑局先生流暢、明快、細膩、奔放的繪畫,他耿直、不羈、任性探索的精神得到了大眾的喜愛,這種修養與畫風剛柔相濟的統一、使人在漸漸地理解中感受其過程美。

劉佑局先生的繪畫極具純正氣息、空靈灑脫的“幻象水墨”、創中國式超現實禪意之境,都是在提示觀眾去陽春白雪里尋芬芳覓知音,極有思想“任性”和大眾情懷的劉佑局先生繪畫《荷煙印象》,他是在用自己的施彩方法和繪畫語言,請觀眾進入畫作,講述觀者自己的故事和思想,並與之互動。他秉承中國繪畫文人“根”的禪意之境,承中國傳統畫技法“源”的夢幻水墨風范,是接中華文明地氣之作,觀者能參入其中互動的“任性”中國畫。

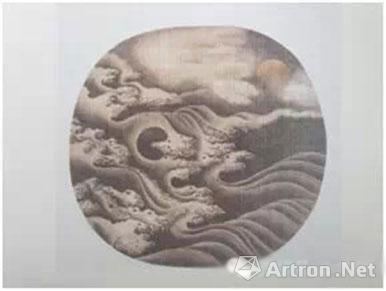

圖一:《滄海涌日圖》

一、繼承中國傳統繪畫文人含蓄達意的“任性”

北宋被蒙古族取代後的新政治風范,統治民族與被統治最底層的漢民族的對抗,由兵刃血濺轉為文化上的衝撞與詆毀,草原文化和西域文化對漢文化的加入,極大地影響了南宋和元代文人繪畫的思想。南宋臨安文人的繪畫,漸有激烈表達對蒙古鐵騎統治中原的不滿和反抗。書法為毛澤東主席所讚賞,並應邀書寫《西藏和平解放公約》正式文本、1934年21歲聘為故宮博物館鑒定委員會委員的張珩,對故宮博物院藏南宋無名氏習南唐待詔董羽畫魚龍海水作《滄海涌日圖》(見圖一),給予了觀察圖海濤翻滾,滾滾浪頭如奔龍張口,煙雲竄動紅日初升,大有托日涌鎮山河之勢的評價。

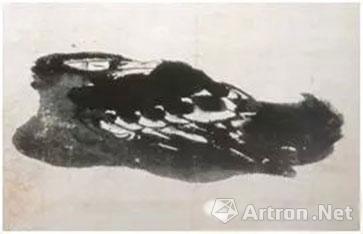

圖二:《幽境》

劉佑局先生的《幽境》與《滄海涌日圖》異工同曲,雲濤翻滾,滾滾雲頭如群龍奔襲而來,煙雲之際後是照亮天際的太陽,旭日將打破這襲來烏雲震撼心靈夢幻般的“幽境”。兩幅圖都是在表達太陽,都是在告訴觀眾烏雲黑浪幽境背後的熱烈和希望。《幽境》的潑墨染彩相互滲透,或者說劉先生用中國畫創新的人為暈散繪畫語言表現墨潑彩染地藝術效果,卻又不受中國傳統繪畫技法的束縛“任性”的夢幻得那麼自然。黑白交匯處電光似火焰的青綠,將黃公望為首的“元四家”點、染、皴、擦四法,拿來“任性”或變法的放縱在其照片之中。劉佑局先生,把人們對熟知的一個個具象烏雲抽象出夢境的一般和觀眾互動在夢幻般的簡約中,表現了新繪畫語言與傳統繪畫語言統一在繪出的具象上。與《滄海涌日圖》誇張中國傳統繪畫線條、黑白對比,將具象的浪頭點睛成群龍奔騰,與雲天相接一樣,大有濤涌日出鎮山河之勢。

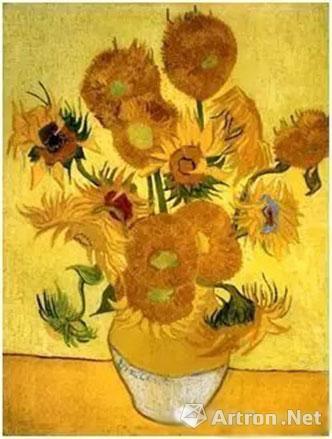

圖三:《一枝一葉總關情》

二、探索中國傳統繪畫與西方繪畫融合的“任性”

1、探索西方繪畫與中國繪畫語言融合的“任性”

劉佑局先生是用西方油畫丙烯染料作施彩媒介,讓淡墨與色彩在中國傳統繪畫生宣上表達自己的思想,向觀眾講述他自己認可地故事。他的洋為中用是對中國畫繼承基礎上的發展,是用外語向外國人講中國故事的必然,是借用西方繪畫語言展現中國傳統繪畫思想的“任性”。劉佑局先生的《一枝一葉總關情》繪的是一枝花!一簇花!他借鑒了西方油畫的筆觸技法和透視效果,狂“點”、猛“皴”、強“染”、硬“擦”,使得中國到元朝中後期以黃公望為首的“元四家”技法和畫韻,由細膩到粗放含蓄到張揚。在劉佑局先生“任性”的探索下,梵高1888年《向日葵》(圖四)油畫的筆觸技法與中國畫筆鋒技藝逐漸趨于統一。在這里中國畫的線條還是西方油畫的色塊都不再重要了,重要的是觀眾進入兩幅畫告訴我們,是一葉一葉一枝一枝簇擁在一起的花,每一葉都關著枝的情,每一枝都關著葉的意,和《向日葵》一樣都關係著太陽的恩。他們的繪畫語言,都迸發著具象事物的狂熱和頓悟抽象的衝動,猛烈的追逐著即興而作地快感。《一枝一葉總關情》與《向日葵》就是在陽光明媚燦爛的中國與法國南方所作。《一枝一葉總關情》像閃爍著耀眼的陽光,是那樣華麗美艷。《向日葵》用黃色代表陽光與向日葵又是那樣和諧的不為烈日灼傷,是梵高細膩筆觸優雅線條思想靜怡地佳作。他們都那麼富有蓬勃向上和旋轉不停的運動感,筆法與筆觸都是那樣粗獷有力,色彩不僅簡約且對比強烈,如同中國陶瓷宋金時代素三彩一樣,簡約不簡單。在這粗筆厚彩和主題單純中充滿了各自的智慧和靈氣地“任性”。讓人無不為這呼喚人心的畫面效果而感動,心靈為之震顫激情為之噴薄而出,融入到大師們豐富的思想感情中去。無名花和向日葵不再僅僅是植物的具象,而是繪畫語言的衝動和一枝一葉勃勃生機總關情的生命。

圖四:梵高1888年《向日葵》

2、探索西方繪畫與中國繪畫思想融合的“任性”

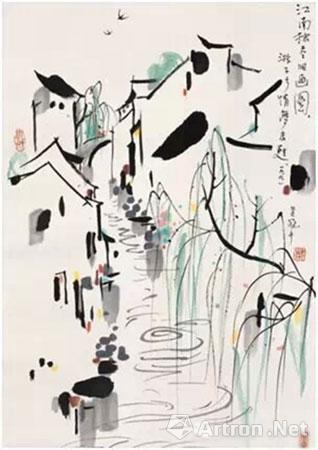

劉佑局先生認為:繪畫是各民族都存在的一種藝術形式,繪畫與世界接軌的可能性更大,並全力地轉向繪畫研究與創作。“任性”的是中國畫與世界繪畫接軌的堅持,是在堅持中國畫的基礎上借鑒西方繪畫語言,傳播和宣傳中國繪畫文化與思想,是對前人探索中國繪畫突破的繼承、發揚和光大。劉先生的《山色流芳》(圖五)清新、明快、亮麗,西方傳統油畫是少有這種用線條直觀表現的。紅、綠線條是中國傳統繪畫的雙線勾勒,易山易水易柳都在流動。如吳冠中大師的《雙燕》(圖六),紅、黃、嫩綠表現山色風動與柳枝蕩漾小巷生機,墨色繪山巒穩固小巷積水靜動線條清晰、集水成洼的江南水鄉。盡管劉佑局先生加入了更多的西洋技法,畫作還是將我們代入清新、輕松、爽朗、簡約的村頭江南山鄉,其藝術效果都是在求同存異中,用色彩的創新手法升華中國傳統繪畫的婉約內涵思想。

圖五:《山色流芳》

圖六:《雙燕》

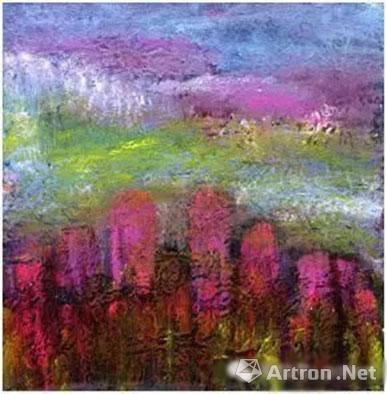

劉先生的《紅色的蒼桑》(圖七),似千仞險山絕頂萬壑深溝無涯,似層層絕壁深淵什麼都不可逾越。在這樣的山溝中遍燃烈火染紅大地,華夏黃土高原的生命在燃燒。有如原中國美協常務理事、中國美協陜西分會主席石魯先生,1958年為紀念新中國建國十周年和中國革命歷史博物館開館,分配給的創作任務《轉戰陜北》(圖八)宏偉壯觀磅薄大氣。《轉戰陜北》是領袖毛澤東在70年前關注著並拯救大好河山,《紅色的蒼桑》是今天的人民登頂關注並建設大好河山。他們都用油性顏料在宣紙上作畫,都“任性”的堅持著洋為中用的探索,讓中國畫走向世界,弘揚著中國傳統繪畫美學思想的“任性”。

圖七:《紅色的蒼桑》

圖八:《轉戰陜北》

三、展現中國傳統繪畫新語言的“任性”

劉佑局先生是中國傳統繪畫思想繼承者,是當代中國畫藝術創新的探索者。《荷煙印象》(圖九)堅定地遵循著中國傳統繪畫的基本原則,在具象的荷葉的基礎上抽象與誇張,人為暈散傳承中國水墨畫在宣紙上自然暈散,荷花與荷葉在風動中相互侵染而暈散交融,黑色的線條咋看淩亂,實在是表現荷桿的搖曳。用西方油畫丙烯染料作施彩媒介,使得宣紙上的色彩厚實而鮮艷,在中國傳統含蓄文化思想的表現上多了一點張揚,我們會很自然地想起荷塘月色的景色。讀過朱自清的《荷塘月色》,也會浮想“微風過處,送來縷縷清香,倣佛遠處高樓上渺茫的歌聲似的。這時候葉子與花也有一絲的顫動,像閃電一般,霎時傳過荷塘的那邊去了。葉子本是肩並肩密密地挨著,這便宛然有了一道凝碧的波痕。”的畫面。這種境界有如清“八大山人”朱耷《眠鴨圖》,咋看似一只鞋子,細觀是一只取景逆光下扭頭酣睡的鴨子(圖十)。劉佑局更放手自己的繪畫語言“任性”,這種創新引起轟動是意料之中的,引起專業人士重視其現象地研究是必然的,劉佑局先生基于現實升華後夢幻般的《荷煙印象》繪畫,是東西方文化彼此求同存異文化認同的探索,是對中國傳統水墨再創新的一種渴望和實踐。

圖九:《荷煙印象》

圖十:《眠鴨圖》

創新是藝術發展地推動過程,藝術的生命在于創新。新中國建立以來,吳冠中、黃胄、劉文西等大師一代又一代的前赴後繼探索著國畫的創新和突破。這其中石魯大師因畫風“野亂怪黑”遭受批判,“文革”受到死刑判處因精神分裂症而未執行。他用油性顏料在宣紙上作畫,以及壓抑、狂亂的水墨畫局部,卻大大拓展了水墨畫給予人們的視覺衝擊力,這種“任性”啟發後來者對中國畫的語言探索。劉佑局先生在探索中國畫語言發展中,也受到過質疑、非議、誹謗和詆毀,但他堅持自己認對的路認真地“任性”走下去。有很多人在嘗試借鑒西畫的技法為我所用,因沒有悟道中國水墨畫語言的真諦而升華,守住中國儒家文化含蓄的誇張和內斂張揚的根,往往作品不倫不類,反映地東西讓中外文化都難接受。《荷煙印象》、《紅色的蒼桑》也好,《山色流芳》、《一枝一葉總關情》也罷,都再一次大大呈現了水墨畫給予人們的視覺衝擊,在劉佑局先生畫里仍然流淌著的是華夏骨血的“任性”。我們未能看到石魯因探索終斷而擺脫中國傳統畫的老格式舊框框,卻看到劉佑局先生畫作“沒骨”無界的突破與“暈散”有控的創新。

鄙人任性的自我賞析劉佑局先生繪畫的“任性”,就是賞析其洋為中用創新的堅持,賞析同齊白石、吳冠中、梵高、米勒大師等印象還是現實都意境簡約視覺輕松的境界堅持。特別要賞析的是劉佑局先生不同于其他畫家,讓觀眾按畫者給予的具體畫面欣賞其故事與思想,或者是讓觀眾很難和無法覓到具體畫面尋覓其故事與思想,而是給予觀眾一個范圍、環境、氣氛代入進去形成自己的故事與思想,是邀請觀眾進入畫作與畫家互動的堅持。讓中國畫用嶄新面貌從中國及東北亞走向世界,讓世界了解、認知、欣賞中國繪畫文化的藝術魅力。我們期待劉佑局先生創新與探索的深入,給我們帶來回歸陽春白雪和下里巴人共賞的繪畫藝術大同,在含蓄平靜的中國畫中感受中華民族文化的氣宇軒昂。

[責任編輯: 李威]