詮釋一座城的文化神韻——賞讀中國畫里的北京中軸線

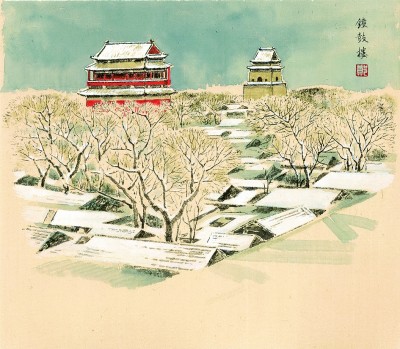

古都攬勝(中國畫) 金連經、李德福、鄭山麓

圖說北京中軸線(中國畫·局部) 鄭山麓、鄭雅元

圖說北京中軸線(中國畫·局部) 鄭山麓、鄭雅元

圖說北京中軸線(中國畫·局部) 鄭山麓、鄭雅元

圖說北京中軸線(中國畫·局部) 鄭山麓、鄭雅元

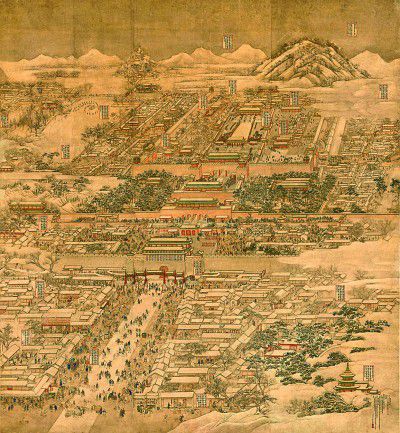

京師生春詩意圖(中國畫) 徐揚(清代)

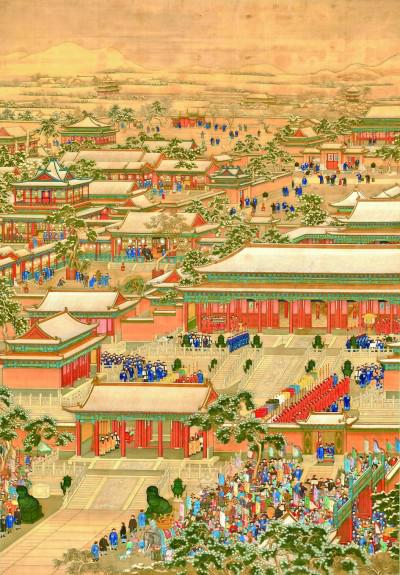

萬國來朝圖(中國畫) 佚名(清代)

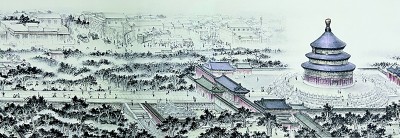

天衢丹闕——老北京風物圖卷(中國畫·局部) 劉洪寬

入蹕圖(中國畫·局部) 佚名(明代)

北京中軸線是一條縱貫城市南北、亙古通今的文化脈絡,是北京作為遼、金、元、明、清五朝古都的歷史痕跡,也是今日首都北京時代發展的有力見證。自明清以來,北京中軸線多次出現在中國畫創作之中,展現了當時的社會面貌、文化風氣和民風民俗,在傳承與發展中不斷延續著城市的生命力與文化活力。

北京中軸線始建于1267年,至明嘉靖三十二年(1553年)拓展京師外城後定型,完善于清至近現代。《周禮·考工記》記載:“匠人營國,方九里,旁三門。國中九經九緯,經涂九軌。左祖右社,面朝後市,市朝一夫。”北京中軸線的建造結合北京自然地理環境,延續了傳統設計思想和前朝城市規劃經驗,“前朝後市”“左祖右社”的建築布局體現了中國古代都城的營建原則。今天的北京中軸線全長7.8公里,南起永定門,向北延天橋、前門大街、五牌樓至正陽門及箭樓,過天安門廣場建築群、外金水橋、天安門、故宮、景山、萬寧橋、鼓樓,到達最北端的鐘樓。天壇與先農壇、太廟與社稷壇東西對稱分布于中軸線兩側。

北京中軸線上有著如此龐大的建築群,承載著如此厚重的歷史文化底蘊,將其繪制成卷絕非易事。對傳統建築、城市生活的描繪,不僅需要畫家在創作上擁有高超的寫實能力,對景物進行取舍提煉、組織編排的構圖能力,對民俗風情進行敘事表現的節奏把控能力,更需要畫家擁有在歷史文脈、城市規劃、營造技藝等多方面的知識儲備,具備較高的綜合文化素養。

南齊謝赫將“經營位置”列為六法之一,唐代張彥遠在《歷代名畫記》中指出:“至于經營位置,則畫之總要”,宋代李誡的《營造法式》則將建築與美學的關係推向了新的高度。種種畫論史料表明,中國傳統繪畫對于建築由三維空間向二維平面的轉化,一直有其獨到的藝術法則,這也為後世畫家在繪制建築元素時提供了理論指導與美學參考。

繪制于明代的《北京城宮殿之圖》就是一幅具有建築美學色彩的平面藝術作品。據推測,這件套色版畫原稿于嘉靖年間成圖,刊行于萬歷年間,以地圖的形式對明代北京內城中軸線建築景觀位置作出標記。它展現了明代中期皇城與內城中宮殿建築、橋梁、衙署、壇廟、城垣、街道、河流的城市規劃。作品重點表現了位于城市中心的宮殿建築群,以古代地圖常用的形象縮繪手法,精心繪制了建築的正立面,並在局部採用焦點透視法。我們可以看到中軸線從正陽門、大明門、承天門、端門、午門、奉天門、奉天殿、華蓋殿、謹身殿、玄武門由南向北依次穿過。仔細觀察,會發現許多建築周圍都繪有祥雲圖案,為畫面增添了幾分裝飾色彩。有學者根據圖廓尺寸、上部標題和題字位置猜測,此幅《北京城宮殿之圖》很可能是用于張貼欣賞的。

此外,中軸線建築景觀也時常作為背景出現在明代官員肖像畫中。由中國國家博物館、南京博物院、臺北故宮博物院等文博機構收藏的五幅《北京宮城圖》都描繪了身穿紅袍的明代官員站在承天門外的場景。畫面採用中線對稱的構圖形式,以俯瞰的視角自下而上依次將眾多建築一一呈現,雲霧繚繞,盡顯殿宇樓閣之恢宏氣勢。其中,南京博物院和臺北故宮博物院所藏版本還包含了天壇、社稷壇,更加完整地保留了早期北京中軸線的建築格局。

觀察明代多幅以中軸線建築景觀入畫的作品不難發現,在描繪紫禁城部分時,雲氣在畫面中佔有很大比重。如在中國國家博物館等機構收藏的《北京宮城圖》《陳伯友早朝像》《入蹕圖》《皇都積勝圖》中,皇家建築均被團團雲霧層層環繞。《入蹕圖》中,雲煙掩映的午門之上更是伴有飛翔的瑞鶴,建築結構縝密,飛檐翹角衝破雲層,氣韻天成。中軸線宛若蛟龍,自皇城騰起直入雲端,充分體現出皇室之威儀。

到了清代,對紀實繪畫的重視使得北京中軸線在對應的繪畫作品中倣若一段無聲的旋律,串聯起畫中的人物、景致與事件,皇家建築的真容也從散去的雲霧中顯現出來。如清代畫家徐揚繪制的《京師生春詩意圖》,以乾隆皇帝《生春二十首用元微之韻》為創作主題,描繪了清乾隆年間北京中軸線上紫禁城的皇城生活,正陽門大街上的市井百姓,以及中軸線周邊地區的城市風貌,配以清代重臣于敏中所書的乾隆二十首生春詩,以詩、書、畫相結合的方式,展現了當時皇家與百姓共同迎春的喜慶場面和繁榮的都城風貌。全畫採用俯視構圖,將中國傳統繪畫的散點透視法與西方繪畫的焦點透視法相結合,觀者倣佛置身城市東南方向的高空,北京中軸線的全貌一覽無余。

此外,在王翚等人的《康熙南巡圖》、丁觀鵬的《太簇始和圖》以及佚名畫家的《雍正帝祭先農壇圖卷》《萬國來朝圖》等紀實繪畫中,同樣生動、詳盡地記錄了人們圍繞中軸線活動的場景。無論是當朝皇帝、文武百官、平民百姓,還是巍峨的宮殿、簡樸的民房,皇城內外因中軸線的存在而相互關聯。鳥瞰的視角以及精準的細節描繪使我們倣佛置身其中,看到了紫禁城建福宮花園內隨風擺動的宮燈,看到了等待入宮覲見的王公大臣和外國使臣,看到了東華門外“下馬碑”旁整齊排列的坐轎和寒暄閒聊的轎夫,也看到了正陽門外“前後左右計二三里,皆殷商巨賈,列肆開廛。凡金綺珠玉,以及食貨,如山積;酒榭歌樓,歡呼酣飲,恆日暮不休”的熱鬧景象……畫家筆下,以中軸線為核心的城市景觀呈現出層次豐富的視覺變化,極富節奏感和韻律美,是“氣韻生動”在建築繪畫中的集中體現。

時至近現代,城市的發展造就了古都的新格局。劉洪寬于2001年創作的《天衢丹闕——老北京風物圖卷》,以自東向西的視角,描繪了20世紀初期北京中軸線上的建築風物與市井百態。長卷中,畫家運用不同繪畫語言,以多元的表現手法刻畫了5000余人及數百棟建築,各類場景生動鮮活,喚醒了人們曾經的記憶,記錄下北京中軸線與城市的又一次變遷。

2011年,北京市文史研究館組織館內文史專家和書畫家開展北京重大歷史題材美術創作工程,力求展現當代人眼中北京的自然與人文之美,彰顯古都北京的文化底蘊與時代精神。在大型山水畫係列作品《北京神韻》中,反映北京近現代歷史文化風貌的巨幅作品《古都攬勝》,描繪了20世紀40年代的北京中軸線面貌。南起永定門,北至鐘鼓樓,東到東便門,西望白塔寺、西便門,畫作以紫禁城為視覺中心,輻射東西南北。鳥瞰視角下,散點透視與焦點透視靈活轉換,在空間構成上給予觀者更加立體的視覺體驗。景隨人遷,人隨景移,虛實結合的繪畫手法在建築景觀的選擇上有的放矢,避免了大面積細節描繪易造成的視覺上的單調感與瑣碎感,使畫面渾然一體。

梁思成曾把北京中軸線上高低錯落、跌宕起伏的建築群比喻成“凝動的樂章”,那麼,其間別具特色的建築便成為一個個悅耳的音符。筆者于2022年參與創作了組畫《圖說北京中軸線》。創作者結合北京中軸線15處遺產點,以現有建築外形為依據,繪制了囊括永定門、先農壇、天壇、五牌樓、正陽門、天安門廣場建築群、外金水橋、天安門、社稷壇、太廟、故宮、景山、萬寧橋、鐘鼓樓等共計24幅北京中軸線上標志性建築物主題作品及12幅細節圖。與其他作品不同,畫家將時間定位在當下,永定門前飛馳而過的高鐵,五牌樓下拍照打卡的遊人,萬寧橋上穿梭往來的汽車……紅牆、琉璃瓦更是與當代都市景觀相互映襯,打破時間的界限,實現了古與今的對話。作品在繼承傳統中國畫筆墨特色的基礎上,豐富了中軸線建築景觀在繪畫中的表現內容,形成了全新的美學空間與審美意境。

隨著時代的發展,首都北京承載了更多的職能,但北京中軸線的城市規劃理念到今天依然被沿用。北京中軸線是北京城的“生命線”,在城市發展史與建築藝術史上為世界留下了寶貴的文化遺產。用中國畫的形式將古都的輝煌定格一瞬,是對這座城市神韻的藝術再現與有力詮釋。這條貫穿京城的文化命脈將繼續在畫卷中延續,呈現更多中國故事,譜寫新的時代華章。

(作者:鄭雅元,係首都師范大學美術學院博士研究生)