萬里江海通 九州天地寬

《六千里運河 二十一座城》/上海交通大學出版社/劉士林 著

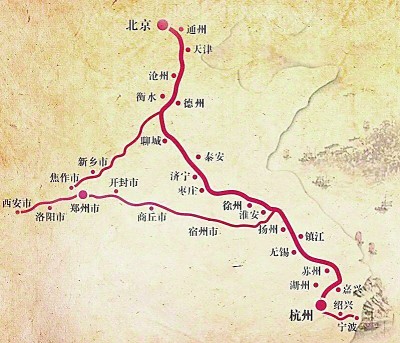

運河示意圖

本文圖片均選自《六千里運河 二十一座城》

中國大運河是世界上開鑿最早、規模最大、里程最長的運河,與萬里長城一起成為中華文明最偉大的標志性工程。作為一個規模巨大、歷史悠久的古代交通工程,大運河在深刻影響了中國古代社會後,也成為一個各領域專家學者表達情感或還原歷史的對象。當下迅速產生的大量運河知識與話語,都可以作如是觀。近日,上海交通大學教授劉士林選擇了“運河城市文化”的視角,推出《六千里運河 二十一座城》一書,帶領讀者沿千里運河,覽兩岸風景,回望悠悠運河城市的發展史。

一

從時間上講,自公元前486年吳王夫差開鑿邗溝起始,中經歷代王朝不斷的疏浚與整修,至清代末年的漕糧改折為終點,以古運河、隋唐大運河、京杭大運河為主要形態的大運河在中國大地上先後馳騁奔流了2500年之久;從空間上看,無論是以洛陽為中心,北起北京南至杭州,貫通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水係,全長2700余公里的隋唐大運河,還是元代經過裁彎取直之後形成的縱橫北京、天津、河北、山東、江蘇、浙江六省市,全長1794公里的京杭大運河,它們的規模與里程在世界上都是絕無僅有的。如此巨大的時間跨度與空間規模,使大運河與萬里長城一起成為中華文明最偉大的標志性工程。

2014年6月,大運河被列入《世界遺產名錄》;2019年5月,《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》正式發布;同年7月,《長城、大運河、長徵國家文化公園建設方案》審議通過,將大運河和長城、長徵並列,共同提升到“中華民族的重要象徵”和“中華民族精神的重要標志”的重要地位,一幅關于中國大運河的絢麗畫卷正在全面展開。

十年河東,十年河西。當大運河從長時間的沉默中再次發出激蕩四海的風雷聲,人們這才重新注意到它輝煌的歷史與充滿生機的未來,並發現其中有太多的時間、地點、人物、活動、歷史、記憶、話語與願望需要尋覓、鉤沉、捕撈和重建。由于一些偶然的原因,我們也被卷入這個人員越來越多、聲勢越來越浩大、節奏越來越快速的人流、思潮、現實與社會進程中。

城市是政治、經濟與文化的中心,也是歷史上一切文明成果的交流創造與傳播中心。由于南北交通、貿易的直接刺激與強大需要,大運河沿岸先後興起了包括北京在內的數十座城市。這些城市不僅集中體現了大運河文明的本質,也是它的最高歷史表現形態與遺留下來的活化石。以人口城市化、城市功能商貿化、生活方式多元化、文化生態多樣化為基本特徵的運河城市文明,構成了中國古代城市體係的一個獨特譜係,極大地促進了中國古代的區域文明以及不同城市、城鄉之間的交流與對話,對中國古代政治型城市結構、歷史悠久的農業文明形態、積淀深厚的農耕社會與精神傳統等,均產生了不可忽視的重要影響。對運河城市經濟社會的研究與闡釋,有助于更深刻地理解大運河在中國古代社會中的地位與意義。

如果說長城是凝固的歷史,大運河就是流動的文化。如同運河城市一樣,運河城市文化不僅是中國古代文化的一個有機部分,同時也因其特有的人工河流文明背景而有眾多值得深究的秘密。沿著大運河曲折兩岸的城闕,在或急或緩的逝波間尋覓和挖掘曾經的繁華與夢想,重建作為一個有機整體的大運河文化,對于充實運河城市的文化底蘊,展示它們的文化魅力,培育它們的當代城市精神,發展運河城市的文化生產力,無疑是必要的,也是重要的。

2014年6月,中國大運河成功入選《世界遺產名錄》。2019年5月和7月,大運河文化帶和大運河國家文化公園相繼提出並快速推進。這是一項涉及面廣、內容豐富、環節復雜的巨型係統工程,更是一項波瀾壯闊、革故鼎新、蔚為大觀的當代中國文化建設事業。而如何重新整理大運河固有的傳統文化資源、還原與闡釋運河城市文化的深層結構、合理利用與保護大運河的文化遺產,也包括在當代意義上對運河城市群建設提出新思路與戰略構想,都是當下需要深入思考與探討的問題。特別需要指出的是,不管是已經沉入歷史長河的運河往事,還是當下正在升溫的各種時代議題,它們無一不是以運河城市為中心空間與主要平臺而展開的。實際上,這使運河城市文化研究成為運河研究的中心與焦點。一方面以單體城市為對象深入研究運河城市文化的特殊性與歷史內涵,另一方面以運河城市群為背景闡釋運河文明的普遍性及其現代意義,是我們解讀、研究與闡釋運河城市文化的主旨所在。以大運河城市群為總體框架,將運河城市建構為一個文化共同體,對它們共同的發生機制、內在結構、歷史源流與人文精神進行學術梳理與現代闡釋,有助于推動運河城市彼此之間產生更深的文化認同與價值共識,同時對它們在實踐中採取一致的戰略與和諧的步調都是大有裨益的。

二

中國大運河貫通華夏大地南北、縱橫兩千年的英雄時代已經過去,這是無須諱言的事實。當無數人關于財富、欲望、飛黃騰達的努力與夢想在波濤間消逝之後,留給運河兒女的是一筆深厚得近乎沉重、豐富得近乎雜亂的巨型文明遺產。而對它的正確認識與全面了解,則是任何繼承與發揚的前提。在發生學的意義上,與世界上的尼羅河文明、兩河文明,以及同一片國土上的黃河文明、長江文明一樣,運河文明也屬于河流文明。但是,它又有自己的特殊性。如果說一般的河流文明在起源上主要依托自然界的大江大河,那麼人工開鑿疏浚的河流則是運河文明發生與成長的搖籃。其發生與成長更多地包含了社會與文化的要素,主要功能是對已初步成型的文明模式與經濟社會格局的加工與再生產,目的在于推動中國古代世界的內在循環與可持續發展。歷代統治者對大運河的疏浚、改造一直不惜血本,就是因為它實際上已經成為古代中國的“主幹大街”,承擔著政治、軍事、交通、經濟、移民、商貿、稅收等多種重要服務功能。

斯賓格勒曾說:“世界歷史,即城市的歷史。”也可以說,運河文明史就是運河城市發展史。沿運河水陸網絡在廣闊空間上擴展開去的城市與鄉村,在社會結構、生活習俗、道德信仰及人的氣質與性格上,無不打上了深深的“運河”烙印,是運河文明“基因”的再現與物化。作為獨特的河流文明譜係,運河文明的精華集中于兩岸的城市或中心城區,然後又以城市為樞紐而延伸到古代中國文明肌體的末梢與細部。如城東門和城北門在明清時期是天津最繁華的所在,原因無他,只是這兩個城門正對著運河,佔據了經濟地理上的“區位優勢”。又如北京齊化門外東岳廟一帶,歷來是京城人士輻輳之處,也是因為它沾了運河漕運的光。如《析津志》所述:“江南直沽海道來自通州者,多于城外居住,趨之者如歸。又漕運歲儲,多所交易,居民殷實。”經濟的發展必然帶動以商業為主要標志之一的城市化進程,所以每年三月,東岳廟一帶才會出現“道涂買賣,諸般花果、餅食、酒飯、香紙填塞街道”的城市景觀。

大運河與沿岸城市是一體同胞、唇齒相依的。對于運河城市,它們或是由于運河開通而直接完成了自身的“城市化進程”,從默默無聞的農村或普通市鎮發展為具有相當規模或中心意義的大城市。或是借助大運河的綜合功能超越了城市已有的規模與局限,使城市在空間、人口等方面發展到一個更高的水平。如山東臨清,就是由于大運河的開通,把當時一個叫“鰲頭磯”的水洲改變為一個重要的運輸與物流中心,同時也使臨清一躍發展為“紳士商民近百萬口”的明清中心城市。清人賀王昌曾說“舟車輻輳說新城,古首繁華壓兩京”(《題清源》其二),這並不是詩人的想象,在明清時期,臨清是華北最大的棉布、綢緞和糧食等商品集散和貿易中心。在明代經臨清轉銷的布匹和紡織品每年至少在一二百萬匹以上,在清代每年經由這里交易的糧食則達到500至1000萬石。以乾隆年間為例,臨清城內糧食市場有六七處,糧鋪多達百余家。又如唐宋時期的常州,當時江南運河西自朝京門外廣濟橋入城,經西水門出東水門後穿城而過,使常州獲得“三吳襟帶之幫,百越舟車之會”的令譽。發達的運河交通,不僅使常州出產的細纻、綿布、紙張成為唐代的貢品,極大地刺激了常州城市經濟的發展,同時也由于穿過城區的運河曾數次改道南移,直接推動了常州城區的空間規模不斷擴大。

古建築學家羅哲文指出:“如果沒有這條運河,北京城可能就修不起來了。”如故宮太和殿的龍柱、鋪地的金磚等,也包括城市建設需要的大量木材與石料等,都是通過運河運來的。與《說文解字·土部》的“城,以盛民也”一致,人口是西方城市社會學評價城市化水平的主要依據,運河兩岸城市人口增加也是衡量運河對城市發展影響的重要尺度。運河城市中如此巨大規模的人口,不僅是運河作為國家交通係統固有的聚集效應的直接表現,同時大量的城市人口也只有依靠運河才能生存與發展。

強大的聯係交流功能集中體現在運河城市上,在表層是實用性的交通、物流、商貿等,在深層則直接建構了城市新的存在方式與運行機制。這可以用“經濟型”與“政治型”來闡述。如果說政治型城市趨向封閉,對中國社會的穩定具有重要作用,那麼經濟型城市則傾向開放,是一個社會具有活力與創造性的集中體現。在泛政治化的中國古代城市中,運河城市代表了經濟型城市的中國模式與經驗,對于中國當代城市發展特別是市場經濟建設具有鮮明的參照價值與重要的示范意義。

如同有機體一樣,社會發展也需要不斷地擴大交流互鑒。依賴河流文明而出現的運河城市,在這一點上有其他城市不能比擬的巨大區位優勢,為中國古代社會的發展作出了巨大貢獻。由于中國古代農業文明總體上“喜靜不喜動”,容易走向自閉與僵化,因而在運河兩岸出現的這些活力充沛、性格外向的城市,對中國古代社會的自我更新與可持續發展,其功勞是怎樣評價都不為過的。

三

運河城市不是一些聯係松散的單體城市,借助運河文明在水文、商業、航運等方面的共通性,它們構成了一個規模巨大、具有“家族類似”的形態和功能的城市群,是中國古代縱貫南北的“主幹大街”。拋開一些歷史的因素和發展階段的差異,中國大運河沿線城市可以說就是一個古代中國的城市群。以京杭大運河為例,它的重要城市在數量上已有17座。而如果以中國大運河為例,其重要城市則還要更多。運河城市之間的經濟社會聯係十分密切,其中也不乏人口超過百萬的大城市。

正是大運河提供的地理、交通便利與經濟文化聯係,使運河兩岸城市在自身不斷做大做強的同時,日益發展為一個水平更高、規模更大的城市共同體。特別值得關注的是,像這樣一個城市群對中國古代社會的重要性。作為一個在經濟社會發展上直接聯係南北、在文化上橫貫燕趙、齊魯、吳越、河洛等區域文化的城市群,它極大地促進了中國內部在人口、物質、信息、生活方式與價值觀念等方面的交換與交流,這對于改變古代專制政治體制下日趨僵化與保守的社會與文化結構,使其在生態上實現多樣性,在實踐中走向多元化,具有重要的意義。

如同人類其他交通工程一樣,古代中國人開挖運河的目的之一是發展經濟。經濟是政治最重要的基礎,所以發展經濟的根本目的在于維護統治。受其影響,人們對運河的認識與研究,長期以來也主要局限于政治、經濟等實用層面。而把目光僅僅停留在“物”上,則不能不說是一個很大的缺憾。在大運河的深層,還潛藏著一條文化的河流,它不僅直接串聯起南北,也由于溝通了黃河與長江等水係,從而間接地連接起更為廣闊的空間,對中國文化大格局的形成具有十分重要的作用。盡管大運河的鼎盛時期已經過去,對當今中國與世界的政治經濟功能大為減弱,但正如“實用退潮,審美登場”這一美學原理所暗示的,直接的政治經濟功能衰退,並不意味著大運河已壽終正寢;相反,正是直接的功利性與實用性功能退居二線,才使它固有的思想、情感、記憶等文化審美功能獲得了表現的可能,具有了重要的歷史文化遺產價值。(作者:劉士林、黃強強。劉士林係上海交通大學教授,黃強強係上海交通大學出版社首席編輯)