昨晚平潭藍眼淚再次大爆發!每年3-10月均有緣相見

平潭網4月11日訊 熒光閃爍,踏浪而來。10日晚,平潭模鏡村、東美村、龍王頭等地沙灘出現“藍眼淚”奇觀,“藍色大海”傳說全島熱映。

海面上一波波藍色漣漪隨浪襲來,猶如海洋里的極光,如夢似幻。

沙灘上,當雙腳踩過,頓生一串串藍色腳印,還可收獲一雙亮光閃閃的“水晶鞋”。

隨著“藍眼淚”的到來,朋友圈、微博也上演了一場“追淚大片”。小夥伴們按捺不住“追淚”成功的激動,紛紛表示太美了 ,一定要去看一次。

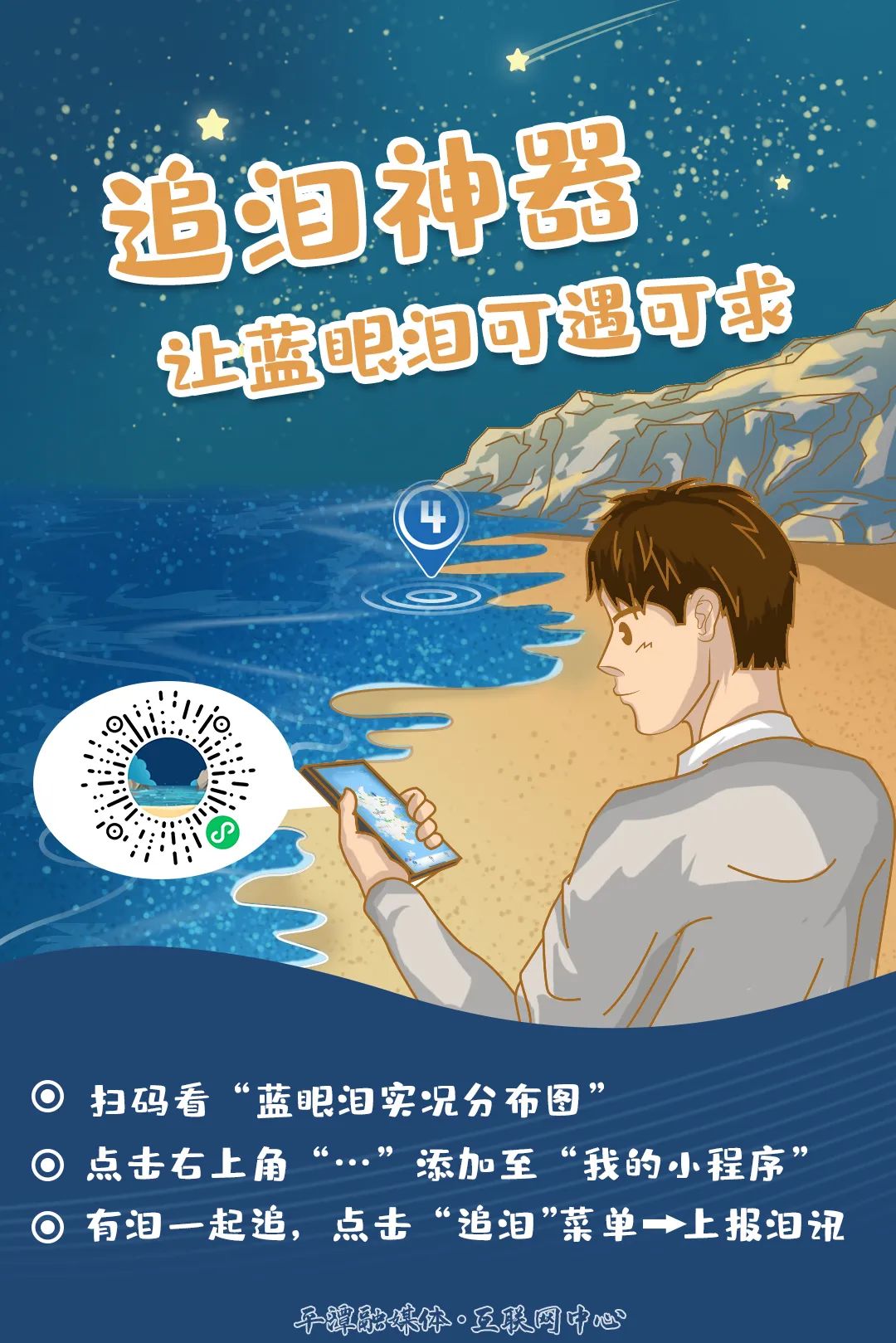

當晚,超1.6萬人次“淚友”通過藍眼淚實況小程序追到了“淚”,他們紛紛表示小程序在手,實現了“追淚”自由。

實驗區氣象局工程師林彥婷介紹,當天晚上出現的“藍眼淚”等級在4級-5級,預計今明出現的概率在80%以上,大概率集中在北部一帶。

據介紹,“藍眼淚”是浮遊生物受到外界刺激而釋放出熒光的現象。每年4到6月是平潭出現“藍眼淚”的高峰期,吸引了無數遊客前來“追淚”打卡。

依托自然資源優勢,今年實驗區將豐富“追淚”業態,打造“三區兩點”追淚點,探索對“海壇二號”遊輪升級改造,配套海上夜遊服務設施,打造海上旅遊觀光、餐飲、音樂會等多元環島遊追淚體驗。同時,將在陸上重點區域設置主題追淚區,增設文藝展、“藍眼淚”體驗等配套設施,打造極具人氣的“追淚”旅遊體係。

未來,自然資源部海島研究中心、實驗區氣象局將對平潭周邊海域的“藍眼淚”進行長期監測和預報,由“暢遊平潭”APP統一發布,小夥伴們可通過“暢遊平潭”APP實現精準“追淚”。

當前疫情防控形勢下,小夥伴們不要扎堆“追淚”喲∼待疫情退散之際,平潭定許你一場不一樣的“追淚”體驗。中高風險地區的“淚友”們也別遺憾,近期,我們還將進行直播,可以實時關注我們,帶你一起“雲追淚”喲!

新聞多一點

據福建日報4月8日報道,如今,“藍眼淚”已成為部分沿海城市極具代表性的生態景觀之一,在國際旅遊島平潭尤甚。只是長期以來,由于缺少係統的探索和發現,“藍眼淚”這一自然現象只能“養在深閨無人識”。隨著時間推移,它的神秘面紗正逐漸被揭開。

去年5月,自然資源部海島研究中心聯合中國科學院深圳先進技術研究院、自然資源部第三海洋研究所共同開展“藍眼淚”相關研究,並首次試用由深圳研究院研發的小型化、集成化、智能化的浮遊生物水下成像儀,對形成“藍眼淚”的夜光藻進行高採樣率連續水下原位監測研究。

“通過這個儀器,海洋生物科學家能夠更直觀地監測‘藍眼淚’細胞的數量變化,進一步掌握‘藍眼淚’的生消規律,以期提高‘藍眼淚’預報的準確性及科學性。”自然資源部第三海洋研究所博士顧海峰說,接下來,計劃在平潭周邊海域選取合適地點,布放新型設備進行長期監測。

公開資料顯示,“藍眼淚”已被證實由兩種浮遊生物形成,一種是希氏彎喉海螢,另一種是夜光藻。而在平潭,最常見的“藍眼淚”發光生物是夜光藻。

“夜光藻是一種單細胞生物,分布極其廣泛,幾乎遍及全球近岸海域,主要通過外界獲取營養生存,並以釋放熒光素與熒光素酶的方式來產生熒光。”自然資源部海島研究中心博士陳淳說。

據介紹,在潮流和風的影響下,海洋底層大量的營養物質被帶到表層,在缺少捕食壓力的情況下,這種富有營養的水體能夠促進夜光藻餌料大量繁殖。若遇上適宜的鹽度及溫度,夜光藻就會以極快的速度自我繁殖,並迎風聚集,在夜間受潮汐或海浪拍打等刺激發出淺藍色的光。

這種藍光猶如藍色的眼淚,充滿浪漫氣息,人們由此為其取了雅稱——“藍眼淚”。

陳淳表示,汪洋大海之中,“藍眼淚”同樣遵循優勝劣汰的自然法則。由于夜光藻對環境依賴程度高,受外部環境的變化影響易消亡,如暴雨或梅雨季會造成夜光藻表層水體鹽度驟降,這對夜光藻種群具有巨大的破壞力。

結合前期調研結果,不少專家學者作出判斷,平潭“藍眼淚”的源頭在離主島較遠的大片外海海域,在水動力運移下,“藍眼淚”被截留至平潭海壇灣、壇南灣、流水碼頭等水域。

“藍眼淚”在互聯網上實力“出圈”,由此引發的猜測也是眾說紛紜。有網友認為,“藍眼淚”是一種會發藍色光的微生物,這種微生物大面積爆發會形成赤潮,危害漁業,是海洋污染的表現和產物。對此,廈門大學環境與生態學院副院長、生態學係主任黃淩風表示,這些說法並不準確,目前沒有證據顯示“藍眼淚”與海洋污染有關。

黃淩風說,“藍眼淚”是由夜光藻形成的,不是網友所稱的海螢,而夜光藻不是有毒種類。此外,夜光藻白天在陽光下呈紅色,高密度聚集才會形成赤潮,但目前我們白天沒看到海邊有赤潮出現,說明夜光藻密度不大。

記者注意到,平潭“藍眼淚”一般出現在每年3月至10月,特別是在春末夏初之際,但只有在水溫、天氣、漲潮、風向等條件都適宜的情況下,“藍眼淚”才會踏浪而來。