民藝再造有了全新的設計表達方式

當一項技藝越來越少地進入日常生活,它的式微和消亡就幾乎是必然的。為了讓民間傳統手工藝重新回歸人們的日常生活,設計師們一直孜孜以求地探索著可行的方案。許多年輕設計師獨辟蹊徑,把獨特的美學觀念和設計語言注入傳統手工藝,用更靈巧的方式使傳統民間手工藝重新綻放不一樣的時代光華。

民藝再造興起之初,設計師們往往被傳統工藝本身“帶節奏”,從而略顯被動。時至今日,經過數年“磨合”,設計師們已經領悟了自己所關注領域的傳統手工藝精髓,在創作時放下了最初的“包袱”與迷思,不再是傳統工藝的“傳聲筒”,而是駕馭者、再造者,他們創作的作品已成為現代生活中一道亮眼的風景。

做紙時內心無比寧靜

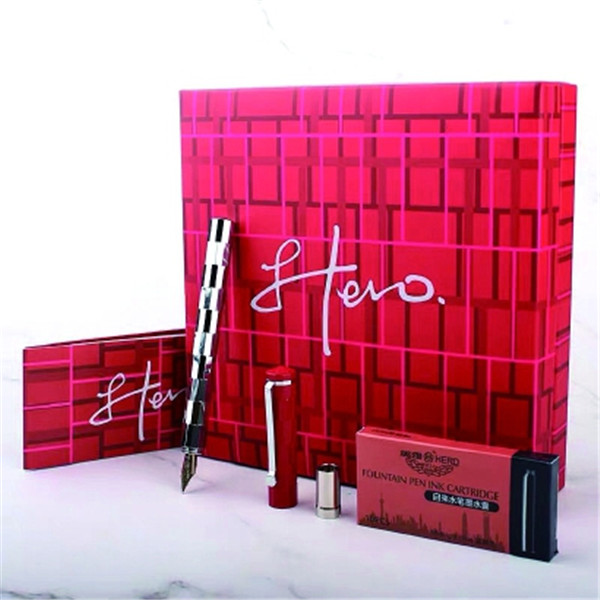

“85後”設計師、韓國姑娘金繡辰,高中時就來到中國讀書,至今已在中國生活了18年。她曾為上海老字號英雄鋼筆捉刀設計,為上海交響樂團定制了牛年文創伴手禮,還以漸進策展的方式在新天地的由心咖啡打造過展覽。不過,更多的人是通過她的紙藝作品認識她的。

金繡辰為上海英雄鋼筆設計的包裝

從清華大學研究生畢業4年後,金繡辰在上海開設了造紙工作室,一心投入到紙藝創作之中。其以苦修僧人的百衲衣為靈感的作品——《紙·衲》獲得了2020年第十一屆國際纖維藝術雙年展銅獎。

“創作《紙·衲》前,我先找服裝係的學姐打版,除此之外,從頭到尾,作品都是我一個人完成的。”長袍衣尾長9米,代表了人生的歷練與修行,為了在展覽現場完成制作,金繡辰熬了四五個通宵。

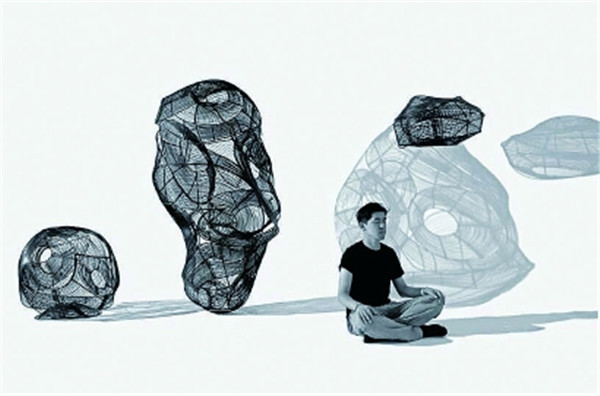

金繡辰作品《紙·衲》

和那些在工藝上依賴技術助手或需要匠人攜手完成作品的設計師不同,金繡辰的“底氣”來自于她對紙質手藝的深入了解和熟稔掌握。在清華讀研時,她有幸師從知名書籍裝幀設計師呂敬人學習紙張藝術。待她如女兒,給了她諸多幫助的呂老師,一直是金繡辰紙藝創作路上的“指路明燈”,做畢業設計時,呂老師為了讓她更直觀地了解傳統造紙工藝,甚至把她送到造紙廠,讓她直接跟隨匠人們學習。

“紙漿漂在水里的畫面,就像高空中的雲朵,變幻之美,我永遠忘不了。”跟隨匠人們學習,讓金繡辰明白了每一張紙都來之不易,需要經過浸漚、煮料、洗料、切碎、舂臼、打槽、撈紙、壓榨、烘幹等多重步驟。經過一線匠人手把手的教導,雖然金繡辰的手藝級別達不到匠人的水準,但充沛的手工制紙經驗已經成為她創作的養料和底蘊。

正因為對手工制紙工藝了如指掌,她的白色係列作品《情肌·理緒》,以造紙工藝體現出不同肌理,切換不同燈光,讓人在觸摸時感知各種情緒,入圍第八屆國際纖維藝術雙年展。黑色係列作品中,《木之歌》表達的是她對紙張本身的理解與想象,《34平方米》隱喻34歲是人生開啟另一扇門的時候,而在大腦完全放空狀態下創作的《日出》則成為懸挂在工作室中,供金繡辰和朋友鑒賞的減壓作品。

金繡辰和她的作品《情肌·理緒》

金繡辰作品《木之歌》

金繡辰作品《日出》

不僅如此,她還憑借自己掌握的造紙工藝和知識,為公益咖啡館設計伴手禮,在上海中心舉辦小型展覽,融合紙張肌理與朋友“無事”書法作品,為人們戰勝疫情打氣鼓勁。

“每次心煩的時候,我就會在工作室里制作一張紙,看著紙漿在水里漂,心就自然而然平靜下來了。”每一次創作和設計,金繡辰對造紙的魅力都有新的體會,納西族的東巴紙、安徽的宣紙、日本的和紙、韓國的韓紙、歐洲版畫用的棉紙……與紙結緣,這位在上海生活、工作的年輕設計師還將在這個領域繼續馳騁,走得更遠。

金繡辰的造紙工具

從老手藝中汲取養料

金繡辰的故事並不是設計領域的特例。老手藝給養年輕設計師,設計師以專業反哺傳統手工藝,造就了設計界一段又一段佳話。

同為“85後”設計師,陳福榮也在畢業前,前往福州當地百年金工作坊鄭興利手工剪刀鋪,跟隨老師傅學習制剪手藝。“鄭興利剪刀”曾是“福剪”狀元,採用獨特的“夾鋼”工藝,以鋒利耐用著稱。憑借老師傅嫻熟的手藝,不同硬度的鋼材在不同的火候淬煉之下,就能為不同客戶制作出量身定制的“福剪”。能走到一線,親眼見證、親手實踐傳統手藝,這讓陳福榮感到無比好奇和興奮。正因為對手藝有了充分的了解和深入研究,他才能在保留福剪功能的基礎上,以現代語匯對福剪造型進行大刀闊斧的革新,在各大設計展覽上亮相時全都引來一片喝彩。

陳福榮學習福剪制作(上)及產品係列(下)

李共標的故事則是另一個例子。自2008年專心研制鐵器至今,他一直長時間“隱居”深山,每天堅持6點多起來生火、制作模型、選材、打鐵,連續工作一整天,將一塊鐵片反復加熱,不斷捶打來制作鐵器。雖然他運用的打鐵技藝在國內早已式微,但在這些勞作中他不斷積累手工藝制作經驗,並對器物的造型和功能進行改進和調整。比如,他創作的梯形造型的《風爐》,就在打造過程中經歷了多次修改,為了讓使用者方便清理炭灰,他在爐型中添加了當代元素——小巧的小開門。與傳統鐵藝相互浸染,李共標的作品低調沉穩,結構古樸,又在細節處帶著現代的精巧,受到國內外同行的好評。

工作中的李共標

青年設計師章俊傑帶著學生在紹興嵊州一帶做調研,走進了一家沒落的竹編廠,從此便一發不可收拾。他與竹編老師傅合作,設計出“竹織”係列燈具,在竹制品中使用了模塊化的設計方法,又把景德鎮瓷器等各種材質與竹編融合,誤打誤撞成了“復活竹編工藝”的代言人。竹編工藝蘊藏的能量被章俊傑充分挖掘,作品影響力傳播到了海外,老師傅們的境遇也有了改善。他們接到了更多的訂單,為此還把之前不斷萎縮的生產空間也擴大了。

章俊傑與“竹柔”係列作品

章俊傑設計的“竹織”係列燈具

讓“黃昏”變成“朝陽”

年輕設計師們對傳統手工藝的傳承和改造正在讓這些處于“黃昏”的手藝迎來創新的“朝陽”,然而這些看似舉重若輕的改變背後,設計師們付出的辛苦努力和各種代價卻少有人知。

“我和導師前往安徽一帶考察傳統造紙技藝時扭傷了韌帶,後來休息了整整一年。”不止如此,由于紙藝創作需要長時間伏地、跪地工作,金繡辰脛骨關節的半月板受到損傷,以至于她體重出現增長,膝蓋就會吃不消。成功與榮譽的背後,這份辛苦只有她和身邊貼心的朋友知道。

陳福榮在福剪工廠“學徒”,老師傅一開始怕高溫淬煉、夾鋼的過程太危險,沒敢讓他親手嘗試。之後,經過一番軟磨硬泡,陳福榮才真正掌握了福剪制作工藝的精髓。

李共標完成一件作品,從構思到實物成形,中間需要經歷無數次修改,花費時間更是長達數年之久。對一般講究效率的商業設計師來說,這種創作方式是無法想象的。

類似的情節也發生在章俊傑身上。最初,章俊傑驅車入深林,興衝衝與竹編師傅探討自己的創意,師傅們發現他們的傳統思維被他的現代理念打亂了陣腳,直言不諱“批評”章俊傑“很好笑”。然而,隨著創新作品登上巴黎展廳,章俊傑把對竹編手藝感興趣的外國設計師介紹給老師傅們後,老師傅們的觀念也徹底改變了。

在造型、功能、使用體驗上的思慮周密,手藝元素與國際化的設計語言結合在一起並無生硬之感,如今,年輕設計師們早已擺脫“青澀”,以自己的能量與創作激情為民藝再造開創全新的路徑。(邵華)