“汪辜會談”廿五年:感人細節折射人心所向

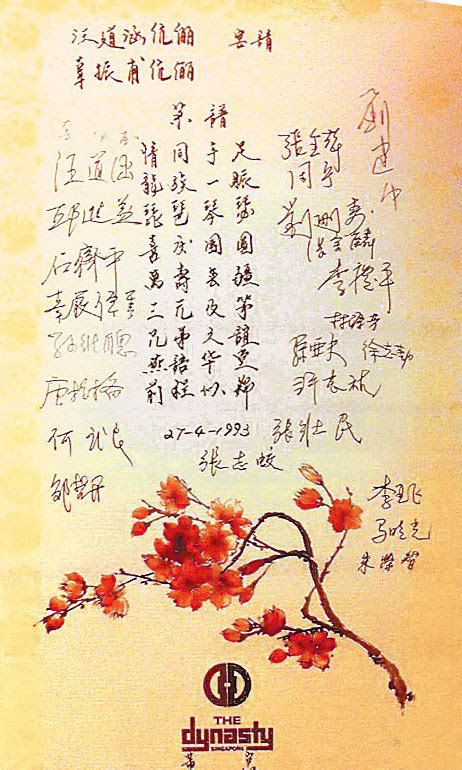

先看一張菜單:

這是25年前,時任海峽兩岸關係協會會長汪道涵在新加坡宴請臺灣海峽交流基金會董事長辜振甫的菜單。

這份菜單十分“別致”——中間文字部分是四個字的“菜名”,上方可見主賓信息,下方有日期落款“27-4-1993”,左右兩側有許多賓客的簽名。

且聽檔案君講述這張菜單背後的故事。

天下大勢

1979年元旦,全國人大常委會發表《告臺灣同胞書》。1980年代初,中共中央提出“和平統一,一國兩制”的方針,兩岸關係趨于緩和。1987年7月,臺灣方面解除“戒嚴”,隨後開放臺胞赴大陸探親,兩岸長期隔絕的狀態被打破。以此為發端,兩岸探親、旅遊、經商逐漸增多,兩岸經貿關係迅速擴大,兩岸關係需要解決的問題日益增多。1992“九二共識”更從原則上排除了事務商談的主要障礙,為“汪辜會談”的順利舉行鋪平了道路。

1993年4月27日至29日,在大陸有關方面的倡議和積極推動下,經過海峽兩岸的共同努力,備受矚目的“汪辜會談”在新加坡正式舉行。

27日晚,會談後的汪道涵、辜振甫等兩會商談代表相聚晚宴,其樂融融,遂有了上面這張菜單。

人心思歸

說起菜單上的九道菜,真是個個好口彩——

情同手足(乳豬與膳片)

龍族一脈(乳酪龍蝦)

琵琶琴瑟(琵琶雪蛤膏)

喜慶團圓(董宮鮑翅)

萬壽無疆(宮燕燉雙皮奶)

三元及第(海鮮魚圓湯)

兄弟之誼(木瓜素菜)

燕語華堂(荷葉飯)

前程似錦(水果拼盤)

下面,讓檔案君嘗試將這九個菜名串聯到一起,來個“Freestyle”吧:

兩岸“情同手足”,同是“龍族一脈”,今夕共鳴“琵琶琴瑟”誰都不要見外。

樂見“喜慶團圓”,歷史浩浩湯湯,千年文明東方智慧中華“萬壽無疆”。

面對歷史考驗,答好民族答卷。你我同胞“兄弟之誼”考個“三元及第”。

今宵“燕語華堂”,兩岸一家情長。未來光明“前程似錦”使命共同擔當!

值得一提的是,27日這份晚宴菜單,並非出自大陸方面或臺灣方面的“安排”。設計這份菜單的,是一位海外華人——新加坡董宮酒家的許德全先生。

作為海外華人,許德全不僅在菜品上為這次歷史性會面盡心竭力,連菜單都要表達中華兒女手足之情。為此,他為菜品取了優美而寓意深遠的名字,更花了三天時間,親自用毛筆手書60張菜單——參加宴會的海峽兩岸60位賓客每人一張。

聞弦歌而知雅意。汪、辜兩位先生及當晚賓客無不為許先生的匠心而感動叫好。汪道涵還在菜單上寫道:佳肴佳會,手足之情。辜振甫則在同一張菜單上回應:但知春意發,誰知歲寒心。

後來,有人提議大家在菜單上相互簽名留念。海協會會長汪道涵、常務副會長唐樹備、海基會董事長辜振甫、副董事長兼秘書長邱進益等24人分別在25張菜單上簽名留念——多出來的一份是贈給許德全先生的。

邱進益風趣地說:“今晚我們草簽了第一份文件。”現場笑聲一片,其樂融融。

看,已在異國他鄉安居樂業的海外華人,也在盼望著祖國統一。

兩岸一家

讓我們把時間從晚宴稍微向前推移一點。

4月27日上午10時6分,汪、辜兩位先生並肩步入會議室,因為在會議室外見面時已經握過手,所以二老本擬直接在談判桌前落座開始會談,但記者們希望二老可以再握次手。海協會常務副會長唐樹備向汪道涵轉達了記者們的意思。汪道涵就高興地站起來將手伸向對面的辜振甫。二老相視而笑,又隔著桌子握起手來。

眾多中外媒體的閃光燈與錄影燈頻頻閃爍。媒體記者們沸騰了,禁不住請求二老“再握一次!”“再來一次!”

兩位親和的老人欣然滿足記者們的要求。面向不同的方向,握了四次手——四次!為了這次握手,兩岸等了40多年。現場許多人都激動得熱淚盈眶。

這次會談首次把兩岸經濟交流與合作納入兩岸商談的內容,不僅就兩岸經濟交流與合作問題交換了意見,還從各自採取措施鼓勵與保護臺商在祖國大陸投資的角度集中討論了“臺商在大陸投資權益及相關問題”,又確定了包括“加強能源、資源之開發與交流”等繼續商談的議題,而且首次將“雙方同意應加強兩岸經濟交流,互補互利”這一原則寫進《汪辜會談共同協議》中。

“汪辜會談”簽署《汪辜會談共同協議》《兩會聯係與會談制度協議》《兩岸公證書使用查證協議》《兩岸挂號函件查詢、補償事宜協議》四份協議文件等成果。兩岸關係也由此向前跨出了歷史性的重要一步。

同根同源

讓我們再把時間從正式會談稍微向前推移一點。

27日上午9時55分,汪道涵和辜振甫分別提前到達海皇大廈。會談正式開始之前,汪道涵和辜振甫在海皇大廈26層的一個休息室第一次見面。

汪辜二老會談前並不認識。會談前一周,汪道涵托人帶信給辜振甫,信中說“沒想到兩人都喜歡京劇演員李寶春”,並附上了一張李寶春演出《打金磚》的照片,注明“他旁邊站的人就是我”。辜振甫看信後大笑,說汪道涵“很幽默”。

在休息室里,兩位酷愛京劇的老人輕松地聊起天兒來。汪道涵嗜書,對京劇藝術情有獨鐘。辜振甫早年與梅蘭芳先生很熟,在臺時還時常客串登場。可以說,“汪辜會談”的第一個話題是——中國國粹,京劇。同根同源的中華兒女,同受中華文化滋養,心底自有亙古不變的默契。

兩岸盼圓夢

第一次“汪辜會談”取得巨大成功後,1998年10月,應海協會邀請,辜振甫率海基會代表團訪問上海、北京,與汪道涵會長在上海舉行了“汪辜會晤”,並達成了“四項共識”,開啟了兩岸政治對話先河。

不過,這是汪辜二老的最後一次面談。2005年初,辜振甫先生在臺北病逝,汪道涵電唁“汪辜會談,兩度執手,九二共識,一生然諾”。2005年年末,帶著未能踏上臺灣寶島的遺憾,汪道涵先生也與世長辭。“汪辜會談”的成功經驗與精神內涵在今天仍具有重要的借鑒和啟示意義。

把兩岸協商談判、對話溝通建立在一個中國原則基礎之上,是確保兩岸關係沿著正確方向前進的基礎和保證。“汪辜會談”及此後歷次兩岸兩會談判對這一原則的執著堅持,正是它的寶貴之處,有助于避免兩岸談判協商被引入歧途。同時,會談作為兩岸以受權的民間團體商談解決兩岸經濟性、事務性、功能性問題的一個創新,為兩岸找到了在一個中國原則下開展接觸商談的新途徑。

“汪辜會談”的舉行和協議的簽署,反映了兩岸同胞的心聲。前人成果來之不易,需要倍加珍惜。兩岸交流融合是不可阻擋的歷史潮流。兩岸同胞同屬中華民族,實現中華民族偉大復興的中國夢是兩岸同胞共同的夢!

(作者:檔案君)

本文檔案資料引自范麗青《汪辜會談》、肖楊《廿載滄桑砥礪始有成 兩岸攜手共築中國夢——紀念汪辜會談20周年》及國務院臺灣事務辦公室、中央檔案館、《人民政協報》、中國臺灣網、中新網