《追光》,用一段歷史譜寫兩岸同胞共禦外侮的恢宏畫卷

中國臺灣網10月20日訊(記者 尹賽楠)今年,是中國人民抗日戰爭勝利80周年,也是臺灣光復80周年。

1945年,中國人民歷經14年艱苦卓絕的鬥爭,終于取得抗日戰爭的偉大勝利;同年10月25日,中國政府在臺灣省臺北市莊嚴舉行中國戰區臺灣省對日本受降典禮,這一天,也被正式定為“臺灣光復節”,臺灣擺脫了日本長達50年的殖民統治,重新回到祖國懷抱。

1895年,清政府被迫簽訂《馬關條約》,臺灣淪陷于日本鐵蹄之下。如果說全面抗戰是8年,東北抗戰是14年,那麼臺灣的抗戰就是整整50年。在中華民族來之不易的勝利中,臺灣民眾是抗戰的重要生力軍。而我們不應忘記——在臺灣長達半個世紀的抗日歷史中,曾有無數同胞跨越海峽,奔赴祖國大陸抗日戰場,以血肉之軀書寫了中華民族共禦外侮的壯麗篇章。

彼時,在日本殖民者的殘酷統治下,臺灣淪為日本侵略戰爭的“補給包”,數以萬計臺灣青年和志士將抗擊侵略者的希望之光轉向了祖國大陸。其中,既有苦殖民當局已久、移居大陸多年的普通民眾如柯水治一家;也有懷揣救國救民理想、不惜舍生取義的革命者,如臺灣義勇隊隊長李友邦、東區服務隊隊員鐘浩東;還有像晚清抗日保臺志士、愛國詩人、教育家丘逢甲之子丘念臺這樣身負家族使命的有識之士。“欲救臺灣,先救祖國”,他們懷抱堅定信念渡海而來,投入全民族抗戰的行列。

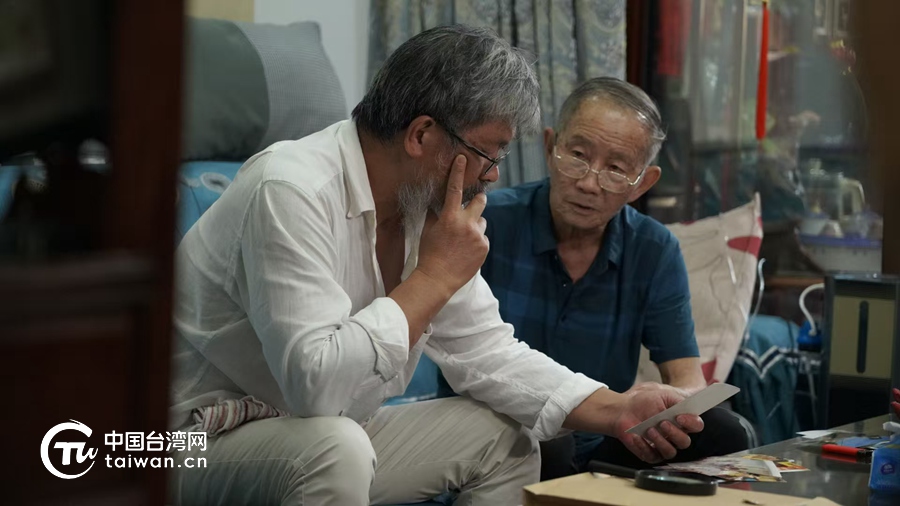

他們都是時代洪流中的普通人,有兒女情長,也在被誤解與生死考驗面前有過困惑和彷徨。當世界都在追問“你是誰”,跨海而來的“追光者”用熱血寫下答案:我們是中國人。80年後,這些湮沒在歷史褶皺中的普通臺灣人的故事,在由福建省廣播影視集團衛視中心創作的歷史紀錄片《追光》中被打撈出來,通過臺灣作家藍博洲、臺灣紀錄片人丁雯靜的視角和親歷者、後人的講述,在兩岸共同抗日和臺灣光復前後的敘事時空中徐徐展開。

“抗日戰爭,臺灣同胞從未缺席”,這是兩岸團結一心、共禦外侮的崢嶸歲月,也是無可置疑的歷史真相。生于臺灣省苗栗縣,畢業于臺灣輔仁大學法文係的藍博洲曾不止一次痛批“臺獨”意識形態出于政治目的,刻意扭曲、湮滅臺灣抗日、反殖歷史,“我們必須認識真正的臺灣歷史,才能正確理解當前社會的困境所來。”

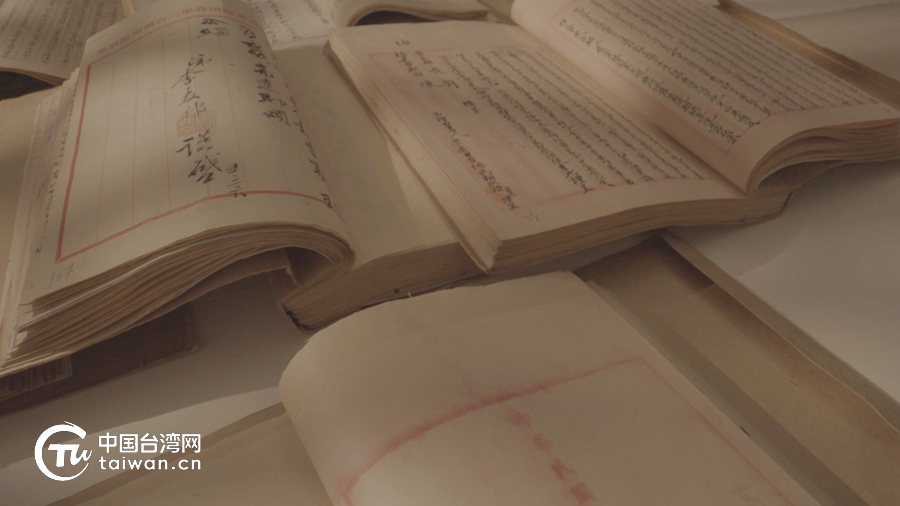

《追光》通過珍貴歷史影像、搶救性尋訪和親歷者口述,生動再現臺灣光復和兩岸同胞並肩抗日的恢宏畫卷。對此,全國臺灣研究會會長、著名學者汪毅夫表示,從《臺灣·1945》《兩岸家書》到《追光》,形成了人、事、情、理面面俱到,學術、藝術一爐共冶,歷史價值、現實意義完美結合。

《追光》所追溯的,不僅是血與火的歷史,更是兩岸同胞血脈相連的精神燈塔。80年後的今天,當“臺獨”勢力妄圖割裂這份共同記憶時,那些跨越海峽的追光者故事,依然在提醒我們:唯有銘記“兩岸同屬一個中國”的歷史事實,才能讓和平統一的光芒照亮未來的道路。