“開漳聖王”今何在

提起信陽的特色文化,大多數人想到的是以“信陽毛尖”為代表的茶文化、以“大別山精神”為代表的紅色文化,殊不知,這裡的根親文化同樣歷史厚重。作為華夏文明發祥地之一,中華姓氏中黃、賴、蔣、羅、廖、潘等多個姓氏皆起源於或有一支源頭在信陽,中原歷史上4次大規模人口南遷都與信陽有關。特別是唐初陳元光率軍平叛,建立漳州,傳播中原文化,威震閩粵,是光州固始成為中原南遷的肇始地和集散地的重要原因之一。

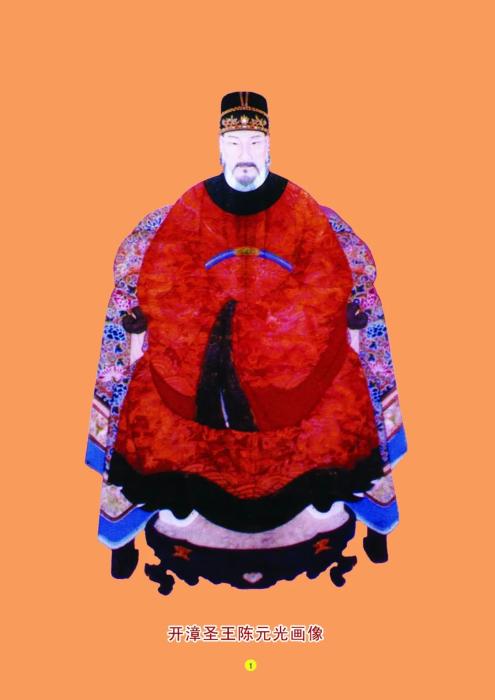

陳元光,字廷炬,號龍湖,唐高宗顯慶二年(657)生於光州固始。他自幼“生而敏異,博通經史”,喜騎射、通儒術、精韜略,年僅十三便領鄉薦第一。仕途一片錦繡的他為何會從固始遠征閩南,又為何被當地百姓尊稱為“開漳聖王”?千年之後的固始又是因何成為“中原第一僑鄉”“全球華人最嚮往的十大尋根聖地”?歷史的書卷中到底潛藏著怎樣傳奇的故事?

陳元光畫像

一

橫刀立馬平嘯亂,威震閩粵安民心

隋唐以前,泉州與潮州之間廣大地區的苗、瑤、黎等少數民族與漢人雜居,大批尚未開化的族群由嶺南粵東涌入,使這裡的民族矛盾日趨尖銳,唐初,這一延續了近八百年的漢蠻矛盾激化升級,唐高宗總章二年(669),動亂爆發,史稱“蠻獠嘯亂”。

陳元光的父親歸德將軍陳政奉唐高宗李治詔令,率屯駐于光州固始的府兵將士,南下平亂。陳元光棄文從武,隨父出征,走上了浩浩蕩蕩的“萬里提兵路”。他們一路征戰,克服了氣候、水土、瘴疾等重重考驗,擊敗“蠻獠”主力,清剿山匪盜賊,保障了閩粵邊境的安定。

固始陳元光祖祠

唐高宗儀鳳二年(677),陳政積勞成疾,逝于任上。年僅二十一歲的陳元光承襲父職,扛下鎮撫重任。執掌兵權後,定懼、惰、驕、慢、慫、奢、貪“七戒”,整肅軍風,從此軍伍壯盛,攻無不克、戰無不勝。

唐高宗永隆二年(681),陳謙率眾叛亂,攻陷岡州,潮州城再次受到威脅。陳元光意識到,蠻獠勢力常年侵擾,如果不加以根除,閩粵地區便無法真正長治久安。於是,他帶領軍隊趕赴潮州,與當地的唐軍合兵一處,以火攻之法,攻破敵軍營寨,將長期騷擾嶺南地區的蠻獠勢力消滅殆盡。歷經17年輾轉征戰,閩粵地區的穩定局面初步實現。

雲霄將軍山公園 陳政陳元光雕像

二

移風易俗興教化,務實為民治漳州

在多年的平亂過程中,陳元光認為閩南地區之所以長期動蕩不安,根本原因在於缺少成熟的管理體系。經過十多年的治理和發展,建州置縣的條件基本成熟,陳元光遂于唐垂拱二年(686)向唐廷上奏《請建州縣表》,請於泉、潮之間新設一州,名為漳州。武則天準奏,並任陳元光為漳州刺史。自此,泉潮之間的大片蠻荒之地有了完整的行政管理系統,為後續治理奠定了堅實基礎。

固始陳元光雕像

對於漳州的治理和建設,陳元光推行了許多卓有成效的政策措施。在軍事方面,他保留了類似于府兵制的管理制度,且耕且戰,在州內設立三十六堡、五個行臺,四季不停巡邏邊境,防止盜賊突起;在民生方面,主張“善政在於養民,養民在於寬賦”,對蠻民“不役不稅”,還傳授中原先進的農業生産技術;在教育方面,把“興庠序、辦教育”作為“救時之急務”,創辦我國教育史上最早以書院命名的學府“松州書院”,形成“民風移醜陋,土俗轉溫淳”的良好社會風氣;在經濟方面,“闢地置屯,招徠流亡,營農積粟,販陶冶,通商惠工”,把發展生産、繁榮經濟作為治理之根基。

隨著各項惠民良策的實施,中原文化和先進生産技術迅速在閩南推廣,漳江兩岸逐漸成為閩南地區的政治、經濟、文化樞紐,這片僻處邊隅的“群虜之藪”變成“雜卉三冬綠,嘉禾兩度新”的豐饒寶地。

漳州的建立與發展,結束了閩南地區長期半獨立的狀態,唐王朝開始對這一地區實施有效的行政管轄,閩南地區與中原的聯繫變得密切,中原文化開始廣為流傳。

三

千古傳頌留英名,名揚海外成聖王

唐睿宗景雲二年(711),陳元光在戰鬥中不幸以身殉職,時年55歲。百姓聞此噩耗,哀泣遍野、悲痛欲絕。為追念陳元光的功績,紛紛為其設立靈堂、焚香祭拜,寄託哀思。自唐朝至清朝,歷代帝王對陳元光追封達22次,清乾隆四年(1739)被正式追封為“唐高封祀典開漳聖王”。至此,一代功臣登上神壇,受到後人頂禮膜拜。據不完全統計,現世界各地紀念陳元光的廟宇多達600余座。

固始安山雲霄廟

唐代詩人王維所題的《陳元光像讚》中寫到“允文允武,誰可與伍,以孝以忠,烈士英風,可以播揚乎千古”。1300 多年前,陳元光用赤膽忠心詮釋了“為官一任,造福一方”的內涵。在他的帶領下,入閩開漳的87姓、近萬名將士及其家眷,就地安家落戶,世代繁衍,他們的後裔成為泉、漳、潮汕地區人口的重要組成部分,並呈扇形源源不斷地向臺灣、海南、香港、澳門、東南亞及歐美諸地流動遷徙,他們以“唐人”自居,海外華人華僑聚居的地方被稱為“唐人街”。

1981年4月,廈門大學方言學家黃典誠教授在《河南日報》上發表題為《尋根母語到中原》一文,明確提出臺灣同胞尋根的起點是閩南,終點是河南固始的觀點,引發學術界熱議。當年開發閩粵,落籍南疆的大唐將士,成為中原“河洛郎”入閩入粵及其渡臺後裔的開基祖和由閩臺再漸次播遷東南亞的華人華僑的“根”,也成為歐美各地“唐人街”的歷史源頭和聯繫閩臺同胞、海外僑胞和世界客屬的精神橋梁,形成了“臺灣訪祖到福建,漳江思源溯固始”的根親文化現象,吸引大量海內外華人華僑到固始尋根問祖,追思先賢。

固始根親文化公園

歷史告訴我們,推動歷史前進的人將永遠被歷史所銘記;造福於人民的人,將永遠為人民所懷念,所敬仰。正所謂大別、武夷、阿里山,關山重重,隔不斷同根之念;淮河、閩江、日月潭,碧水涓涓,流不盡手足之情。願海內外“河洛郎”能夠多回固始看看,尋根謁祖,緬懷先賢,懇親聯誼,找尋來自血脈深處的親情羈絆。

“聖王”何在?在漳州、在信陽、在阿里山、在日月潭,在海內外華人華僑的心裏……他,一直都在。

文|嚴康寧

圖源|固始縣委宣傳部

(“信陽宣傳”微信公眾號)