100顆豆子

“蔡小豆,我終于集齊100顆豆子了。”

“我們有一個‘100顆豆子’的小秘密哦!”

近日,一個跨越海峽的視頻電話打通了。視頻這頭,是重慶市梁平區泰和小學三年級七班的學生;視頻那頭,是臺灣省南陽小學的9歲男孩蔡劼恆。

小小的手機屏幕裝不下所有的臉,大家爭著搶著說話。“蔡小豆的臉還是圓圓的”“眼睛看上去好多了。”

四個多月的分離,變成了蔡劼恆心頭“一顆酸酸的石頭”,變成了他和同學往來的信件,也變成了“100顆豆子”。

這些豆子有的珍藏在瓶子里,有的種在土里,有的在水里浸泡後,發了芽。

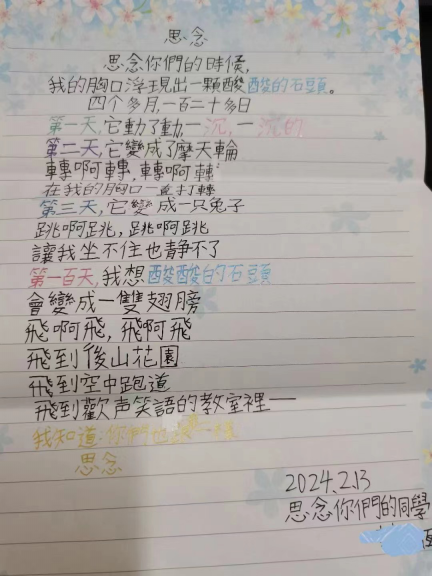

蔡劼恆寄給同學的信,寫滿思念。受訪者供圖

小豆子 再見了

“蔡小豆明天就要回臺灣了。”

四個月前,語文老師楊娟把這個消息告訴全班同學時,教室瞬間沉默了。

大家知道,蔡劼恆來自寶島臺灣。他的爸爸是臺灣人,媽媽是梁平人。2021年,蔡小豆來到重慶梁平上小學一年級。

剛來泰和小學的蔡劼恆性格靦腆,一說話就臉紅。

漸漸地,大家發現他愛跑步,愛閱讀,愛做甜點,做的地圖和手抄報都超級棒。

一年級學習《歡迎臺灣小朋友》這首兒歌時,同學們說“這首兒歌是特意寫給蔡小豆的。”

二年級,學習《日月潭》這篇課文,蔡劼恆為同學們介紹了和家人遊覽日月潭的經歷。

熟絡後,蔡劼恆變成了大家的蔡小豆、小蔡蔡。

去年11月,蔡劼恆眼睛突然不適,媽媽決定帶他回爸爸身邊接受治療,方便照料。

孩子們淚流滿面和蔡劼恆道別。受訪者供圖

離別的日子來了。歡送會上,同學們埋著頭,紅了眼睛。

浩浩沉浸在情緒里,“我希望小蔡蔡到新學校,一定要在那里過得好,不然,我就再也不想見到你了。”

徽徽說,“直到小蔡蔡要走的時候,我才發現,原來,他就像是我們的一部分……”

孩子們情難自已,哭得頭發打濕了,字跡糊了,接下來的音樂課也開心不起來。

楊老師送給蔡劼恆兩本《論語》,扉頁上寫道,願你交到更多朋友,還有每天開心,永遠善良。

臨行前,蔡劼恆在行李中騰出空間,默默地把所有同學老師送的禮物帶在身邊。

這場離別的雨,飄向了更遠的地方。

小豆子 來信了

“思念你們的時候,我的胸口浮現出一顆酸酸的石頭……”

“第一百天,我想酸酸的石頭會變成翅膀。”

回到臺灣的蔡劼恆思念班上的同學,同學們也總是念叨蔡小豆。

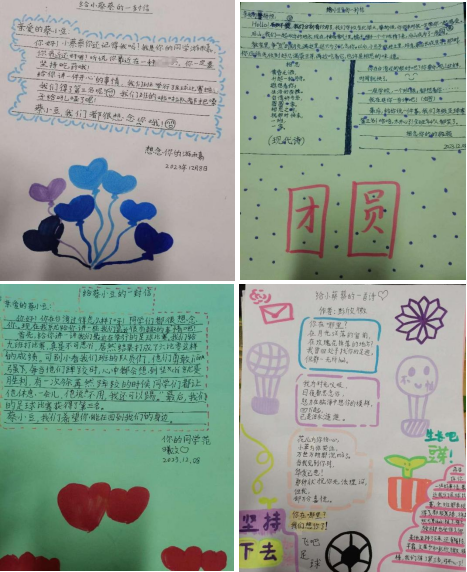

楊老師一直和蔡劼恆媽媽保持聯係,得知他還不太適應新學校、新環境,她便發動班上的同學以寫信的方式給蔡劼恆加油打氣。

“親愛的小蔡蔡,你的眼睛好了嗎,我們學校後山結了好多果實,真想給你也嘗一嘗。”悅悅在信里寫到。

曦文寫的是,“蔡小豆,我們希望你能再回到我們的身邊。”

幾乎每個同學都寄出了自己人生中的第一封信。巧的是,同一天,蔡劼恆也寄出了自己的信。

孩子們給蔡劼恆寫信表達想念,分享小豆課程近況。受訪者供圖

“時間過得真快,轉眼一個月過去了,我的眼睛好了許多……我心里也會害怕,但是媽媽告訴我,老師和同學們都很關心我,我就想著我要更堅強一點。”蔡劼恆還在信里設置了謎題,猜出來的同學會得到禮物。

前段時間,大家又收到了蔡劼恆的第二封信,還有個大大的包裹,送給最先猜出謎題同學的《日月潭》明信片,還有臺灣美食鳳梨酥、牛軋糖。

“我在新的學校快要期末考試了,我每天很早起床去學校默寫短句和詞語,英語也要背寫單詞。”

“天氣好的時候,楊老師又會帶著同學們去後山花園看花寫詩了吧。”

這次的信,蔡劼恆也寫了一首詩,題目叫《思念》,而上次信里的謎底是“我想你們了”。

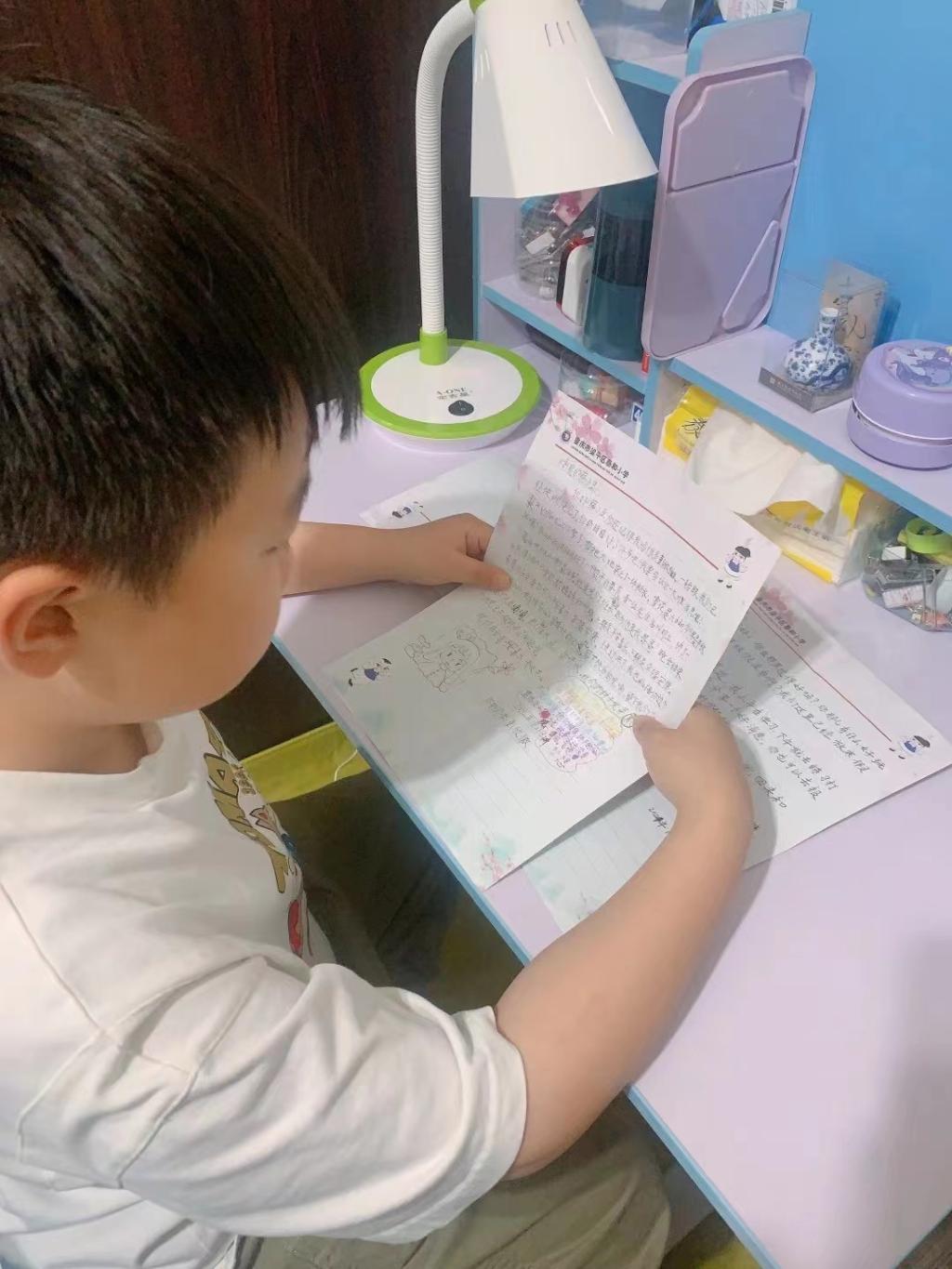

蔡劼恆讀信。受訪者供圖

小豆子 發芽了

蔡劼恆走後,楊老師和同學們有了關于100顆豆子的“約定”。

“綠豆代表專心、奶花豆代表能量、紅豆代表愛心、白豆代表整潔、小黑豆代表成長……我們根據學生的表現分發豆子,集齊100顆豆子可以和蔡劼恆視頻。”楊老師說起集豆的初衷,“希望大家養成好習慣、寫觀察日記,更想讓同學珍惜友誼。”

孩子們將小豆放在自己備好的小瓶子里,並起了名字。豆豆屋、小豆家族、星輝瓶、友誼屋……大家還在瓶子上寫下心願:一起加油一起長大。

同學展示自己獲得的豆子。華龍網記者 楊淳淇 攝

現在七班的教室里,仍然有不少蔡劼恆的痕跡。舍不得吃完的鳳梨酥、牛軋糖藏在櫃子里。

“看到豆子就像看到了蔡小豆”,如今100顆豆子又變成了一門“小豆課程”。

大家不止集豆,還開始學習如何發豆芽,認識一顆種子如何生長。

孩子們心中,“種子”正在發芽。華龍網記者 楊淳淇 攝

孩子們盼望著,每顆豆子都能發芽,長出奇跡。

蔡劼恆在最近的信里寫到:

“還有四個多月就可以見面了,因為暑假我會回梁平喲。”

駿駿在信中把“100顆豆子”的秘密告訴蔡劼恆,“以後,小豆子放進土里培育,也許是相思的味道。”

信的末尾,駿駿用紅筆寫下大大的“團圓”。

雖然相隔千里,但三年七班的“大樹”下,永遠都留著蔡小豆的位置。大家在同一片綠蔭下茁壯成長,很快就會“團圓”了。