“外賣交流群”出售“首單減免”服務

原本是外賣平臺方為了擴大用戶群而推出的“首單立減”,在網絡上,卻成為一些人的牟利工具。近日,北京青年報記者調查發現,通過淘寶、QQ群等途徑,花費數元購買“新用戶資質”,就可以通過全新賬戶下單,獲得外賣平臺的首單減免優惠,全程不超過10分鐘,且早已形成了一套完整的產業鏈。

對此,有法律界人士指出,如果商家獲取注冊號碼的來源不合法,或未經當事人同意便採取出售行為從中獲利,需要承擔相應的責任。而在商家非法獲取、使用信息的情況下,購買者花錢購買此類“新用戶減免”優惠可能屬于不當得利。

事件

“外賣首單減免”可暗箱操作?

“新用戶立減16元”、“新用戶下單立減20元”……在各大外賣平臺上,這些原本為了招攬用戶注冊使用而提供的優惠,卻被一些人悄悄“盯上”。近日,北青報記者在貼吧、QQ以及淘寶網站上發現,一部分淘寶商家及個人公開出售“新用戶立減”優惠,並出示了詳細的操作流程。

北青報記者注意到,早在去年就有市民反映,曾在淘寶平臺上發現過不少商家售賣“首單優惠”的折扣券和優惠券。王希(化名)回憶稱,去年5月曾花了6.49元在淘寶上購買了這類優惠券,隨後客服提供了一個新的手機號注冊的賬號。王希登錄的時候需要輸入手機驗證碼,客服會在規定的幾十秒內發來驗證碼幫助她完成登錄。“賬號登錄成功後,我就發現自己成了新用戶,點餐時可以享受首單優惠。”

王希稱第一次購買餓了麼首單優惠券的體驗並不好,“商家第一次拒接訂單,按照之前的約定就無法退款。後來我又交了一次錢再問客服要了一次新賬號的驗證碼才完成訂餐,價格整體算下來只比用自己賬號點餐便宜2元錢”。

這類鑽外賣平臺“空子”的現象並不少見。北青報記者隨機在淘寶中檢索“外賣首單”等關鍵詞,就會發現有數十名商家出售“外賣首單代下”服務,這類服務涵蓋多家平臺,售價在1元至12.88元不等。

商家在介紹中提醒稱,購買這項服務不需要是未注冊的“新用戶”,老用戶付完款後,商家會提供未注冊過外賣平臺的手機號碼,即“白號”供買家下單,從而享受“新用戶立減”優惠,或者商家可以為用戶直接“代下”訂單。

體驗

10分鐘即可完成“首單代下”

北青報記者看到,在與淘寶網上的商家簡單溝通後,對方通常會提供QQ群,邀請買家進群詳聊。

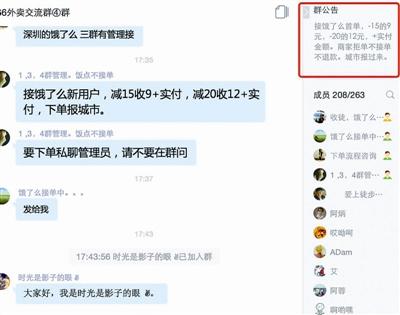

北青報記者隨機添加了一個“外賣交流群”,觀察到群內已有200多名來自全國各地的點單用戶。群公告顯示,該群“接餓了麼首單,‘新用戶減免15元’的收費9元,減免20元的收費12元”,同時,買家還需支付訂單的“實付金額”。

北青報記者加入該群後不久,其中一名管理員在群里提醒稱“要下單私聊管理員,請不要在群里問”,隨後,該管理員單獨開啟對話框聯係記者。

管理員告訴北青報記者,如果要購買“新用戶減免”服務,先發送自己的城市名、地址,把自己想要點的餐下單後截圖給管理員看。隨後,北青報記者在餓了麼平臺找了一家“首單減免20元”的商家,點了一份23元的外賣,並將菜單截圖發了過去。約5分鐘後,該管理員稱已經下單,“算上送餐費5元一共28元,這單減完20元是8元,手續費是12元,再減一個送餐優惠4元,你付我16元就可以。”北青報記者按照管理員提供的支付寶賬號,轉賬16元後,對方提醒稱已“完成下單”。

隨後,管理員提醒稱,要給商家打電話將管理員預留的取餐電話更改成自己的手機號碼。整個操作流程不到10分鐘,北青報記者計算了一下,購買服務後,比原先的訂單節省12元。約半小時後,北青報記者接到了配送員的電話並拿到了外賣。

觀點

商家或侵犯他人信息安全

對于買賣“新用戶立減”優惠券一事,北京市康達律師事務所韓驍律師指出,淘寶商家出售號碼給購買者,購買者在外賣平臺中以“新用戶”身份進行購買消費,“因為外賣平臺本身有相關的‘新用戶減免’政策,購買者也的確使用‘新用戶’身份享受相關優惠,這符合平臺的相關規定,並不涉及侵犯平臺的權益”。

但韓驍表示,淘寶商家獲取號碼的來源合法性需要關注。他指出,如果商家是通過合法途徑獲取該種號碼,並且經過了當事人的同意出售號碼,那麼這種行為是合法的。“如果商家獲取號碼的來源不合法,或未經當事人同意便採取出售行為從中獲利,便要承擔相應的責任”。韓驍舉例稱,例如商家是在其工作過程中獲取該號碼,根據《消費者權益保護法》相關規定,“經營者及其工作人員對收集的消費者個人信息必須嚴格保密,不得泄露、出售或者非法向他人提供;如果商家未經當事人同意,使用信息不當,侵犯他人信息安全權,應對號碼持有者承擔民事賠償責任,並可能面臨工商管理部門的行政處罰”。

韓驍補充道,在商家非法獲取、使用信息的情況下,購買者花錢購買此類“新用戶減免”優惠可能屬于不當得利。《民法通則》第九十二條規定:“沒有合法根據,取得不當利益,造成他人損失的,應當將取得的不當利益返還受損失的人。”當商家獲取、使用信息不合法的情況下,購買者借用“新用戶”身份獲取的利益沒有合法根據;而“新用戶”的使用優惠只有一次,號碼合法持有者使用時就不能再享受該優惠,受到了相應損失;所以購買者屬于不當得利,應將所得利益返還給號碼持有者。

文/本報記者 張雅 張香梅 線索提供/朱女士

[責任編輯:張曉靜]