勝利1954|“霧社”事件背後:當尊嚴被碾碎,反抗是唯一的生路

站在陵園前久久凝視,臺灣抗日志士後人邱建堂聲音低沉,倣佛每一字每一句都承載著歷史的重量:“‘霧社事件’是在我出生前22年發生的事情,不管是戰死的也好,被屠殺的也好,部落從本來1300多人,剩下298人……”

陵園內,日光熹微,那些靜靜矗立的石碑,每一塊都鐫刻著不屈的靈魂,那些對自由與尊嚴的渴望,即使跨越時空,仍熾熱如初。

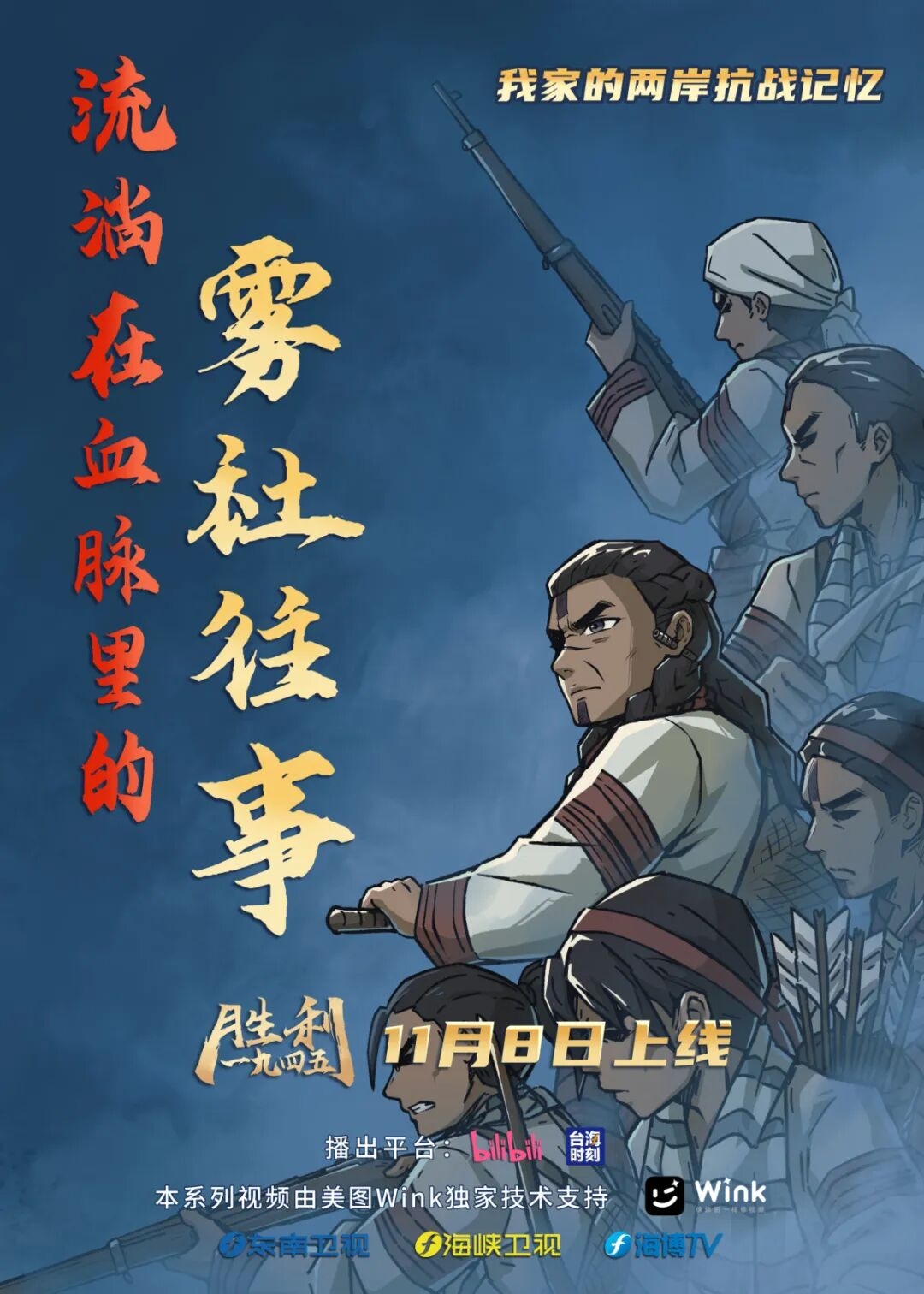

福建省廣播影視集團衛視中心“臺海時刻”特別推出《勝利1945——我家的兩岸抗戰記憶》第三集,讓我們共同走進這段被血色浸染的歷史,感受臺灣少數民族同胞用生命捍衛尊嚴、對抗日本殖民壓迫的壯烈史詩。

故事的開始,仍要從1894年的甲午中日戰爭說起。這一年,清政府不僅打輸了戰爭,更輸掉了國土和尊嚴,簽訂了喪權辱國的《馬關條約》,臺灣被迫進入長達50年的日據時代。

日據期間,日本人的“理蕃”政策就三個字:殺、搶、騙。他們強迫臺灣少數民族學習日語,放棄本民族的生活習慣,通過驅趕、圈禁等手段,強迫他們從事非人的勞動。

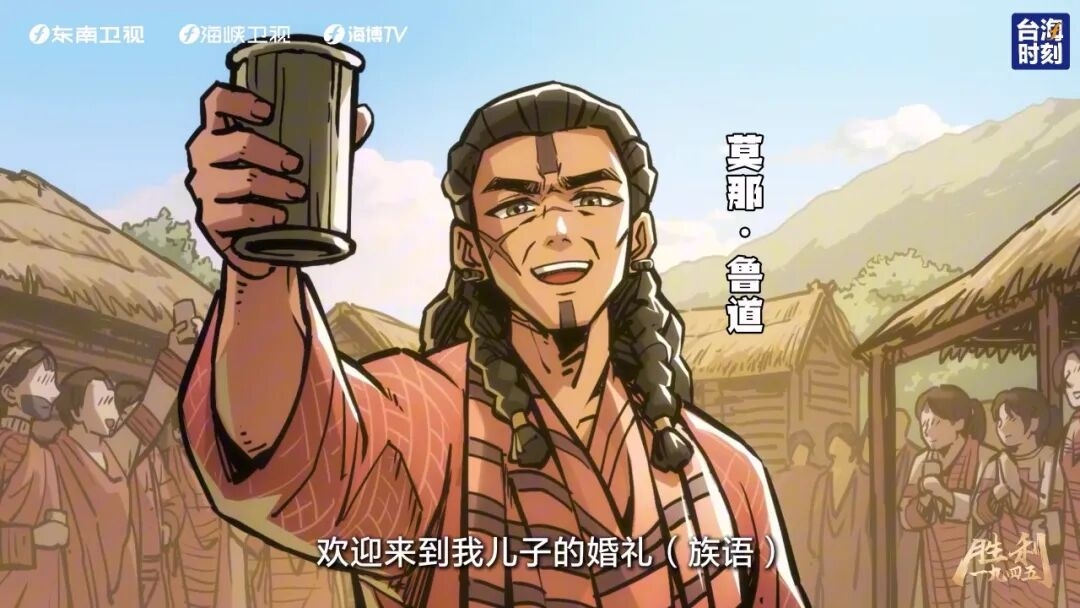

在賽德克人世代居住的霧社地區,對日本殖民者已積壓了近35年的憤怒。而將這憤怒點燃的引線,來自霧社賽德克人馬赫坡社的首領莫那 魯道的長子舉行的一場婚禮。

婚禮上,莫那 魯道的長子達多按照當地尊敬客人的習俗,熱情地向路過的日本警察吉村敬酒。吉村卻因他手上涂有牛血,用警棍多次掀翻酒盅,起了不小的衝突。

第二天,強壓憤怒的莫那 魯道登門致歉,換來的卻是吉村的羞辱。

“如果你的文明是叫我們卑躬屈膝,那我就帶你們看見野蠻的驕傲!”

1930年10月27日,莫那 魯道趁著“霧社公學校”舉辦一年一度的運動會之際,帶領霧社族人聯合馬赫坡、波瓦侖、斯固等多個部落,在黎明即將到來之際,發動了起義。

起義的賽德克勇士們拿起武器,突襲會場,殺死了100多名日本人。在臺灣少數民族的古老習俗中,這種以突襲的方式又稱為“出草”。

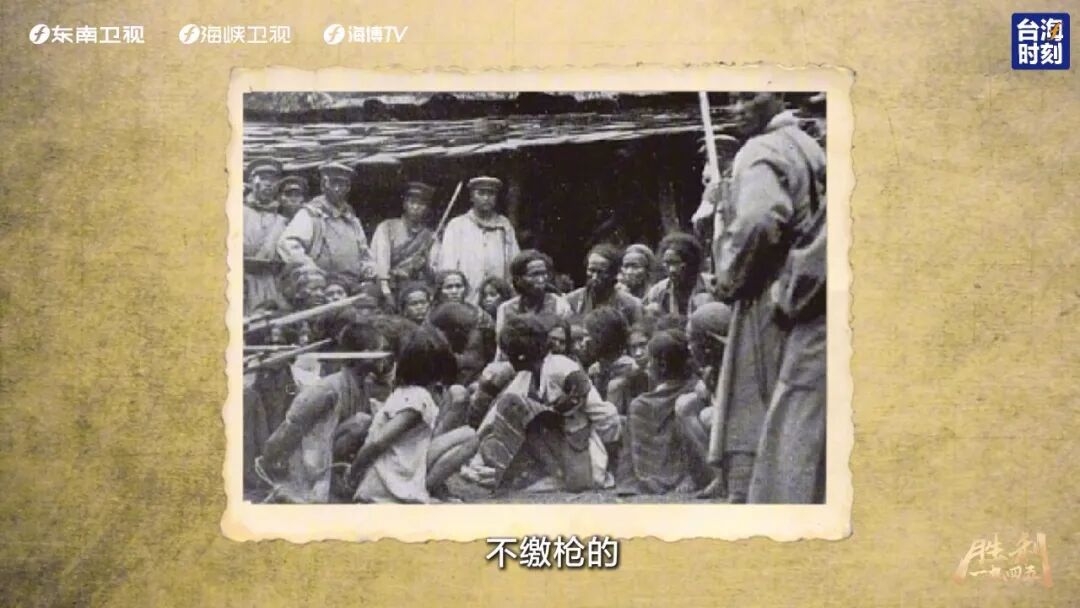

很快,“臺灣總督府”接到了消息,調動了包括臺灣軍司令部、守備隊在內的正規軍與警察部隊,動用飛機、大炮、毒氣彈等現代化武器對僅持有步槍和傳統兵器的賽德克勇士進行了殘酷的鎮壓。

一時間,霧社槍林彈雨、煙霧彌漫,藏匿于山林中的原住民們在堅持抵抗了40多天後,終于彈盡糧絕。

部落的婦女、孩子為了不拖累戰士,在密林里集體上吊自殺,莫那·魯道也含恨飲彈而終。

盡管霧社起義最終被鎮壓,但賽德克人的反抗和不屈,卻照亮了歷史的天空。

這份以血肉之軀對抗強敵的無畏勇氣,讓無數後來者動容。在賽德克人的文化里,只有真正的勇士,死後的靈魂才能走上彩虹橋——這群真正的賽德克族勇士,相伴飛向了夢中的彩虹橋。

直到1945年,臺灣光復,臺灣省行政長官公署徹底廢除了日據時期的壓迫政策,霧社這片土地終于迎來新生——

行政上,推行地方自治,讓少數民族自主管理;經濟上,取消了剝削性的交易所,組建合作社;教育上,將“蕃童”教育改為國民學校,實行平等教育;安全上,培養少數民族警察,維護家鄉治安……

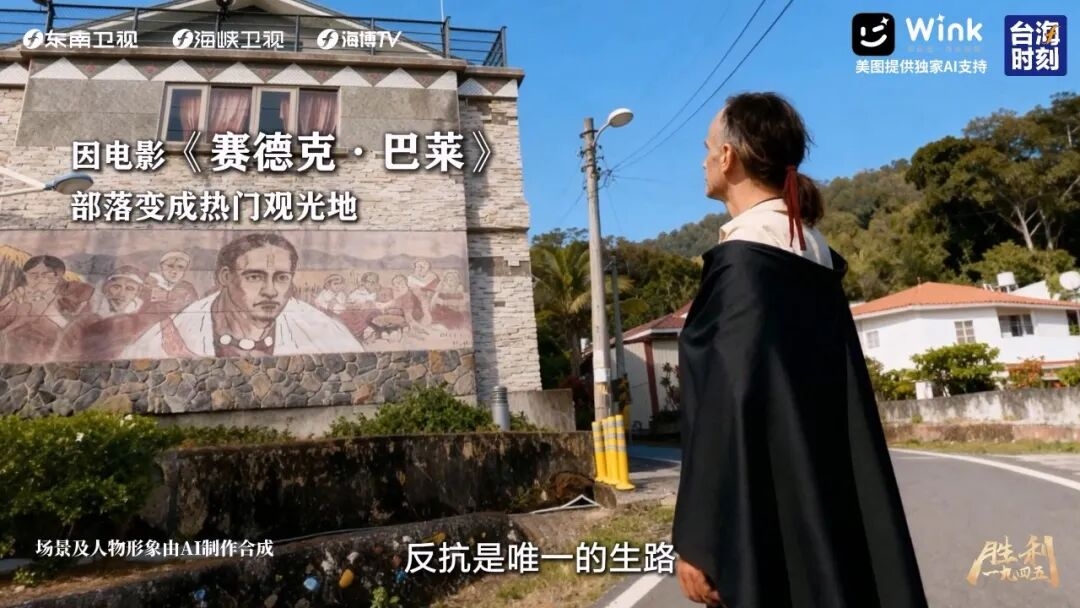

隨著電影《賽德克·巴萊》的上映,部落也變成了熱門觀光打卡地。

當尊嚴被碾碎,反抗是唯一的生路。歷史不能忘記,也不會忘記我們一路走來的坎坷荊棘。但如臺灣抗日志士後人楊品驊所言,“我們期盼統一的曙光可以照亮各部落走向繁榮發展的前景”。我們也願曾經的血淚化作前行的動力,兩岸同胞銘記共同抗戰歷史,攜手邁向統一新徵程。