靜觀之境存風骨(讀畫)

掃描二維碼,觀看李迪《雪樹寒禽圖軸》視頻。

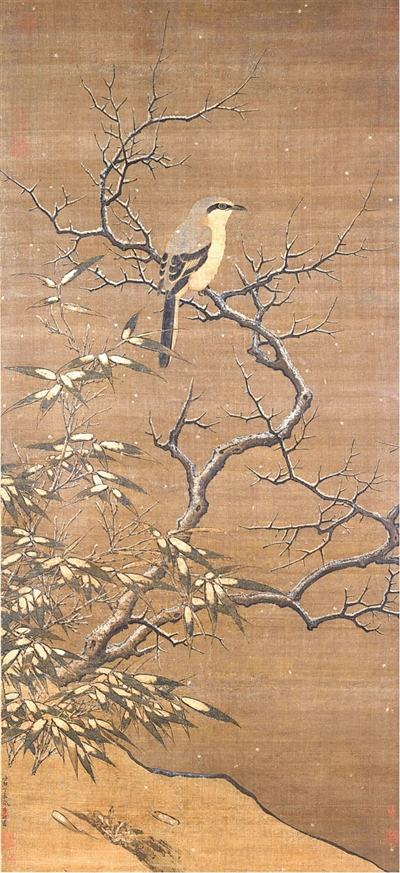

立冬意味著秋去冬來,天氣漸寒,萬物斂藏。當天地褪去繁華,一種清冷而深遠的靜默便悄然浮現,人的心靈也隨之沉靜下來。此般冬日獨有的意境,正是宋人最為推崇的“靜觀”之美——以沉靜內省之心,照見萬物本真,于蕭條中感知生機,在簡約中體味豐盈。李迪的《雪樹寒禽圖軸》(見圖),恰是這一美學理想的完美呈現,將宋人“格物致知”的哲思與“詩畫一律”的追求,凝于一方素絹之上。

這幅創作于南宋淳熙十四年(1187年)的絹本設色立軸,現珍藏于上海博物館。畫面中央,一株棘樹屹立如鐵,枝幹繵曲盤結,雖被積雪輕籠,卻更顯錚錚風骨。其旁翠竹斜出,葉承薄雪,在素白天地間點染出一抹倔強的青意。畫家以大片留白營造空靈之境,僅以數筆荒坡枯草點景,便讓觀者感受到天地蒼茫、萬籟俱寂的冬蘊。

細觀枝頭,一只伯勞鳥斂翅蜷軀,凝神靜立。它羽翼蓬松,目光沉靜而堅定,在冬日里展現出超然物外的從容。這不僅是自然生靈的寫照,更是宋人“格物”精神的體現——每一片羽毛的細致渲染,每一個姿態的精準捕捉,都在形神兼備中抵達“理趣”與“詩意”的和諧統一。

若將目光投向作品創作的歷史背景,畫境更顯深邃。此畫完成之年,孝宗痛失至親。李迪筆下的孤寂雪景,或許正是這一時代的無聲寫照:天地凝寒,萬籟俱寂,而枝頭寒禽仍緊握枯枝,于冰雪中默然堅守,恰似南宋士人所秉持的那份不屈氣節與孤傲風骨。

從《雪樹寒禽圖軸》亦可得見,宋人的美學追求,從未止步于技法的精妙,其靈魂在于境界的深遠開拓。枯樹無葉而風骨猶存,雪竹負寒而翠意不減,寒鳥孤棲而神意不怯——在這極簡的物象背後,奔涌著內在生命的豐盈與堅韌。這正是宋代美學“外枯中膏”的深邃真諦:其“枯”,是形式的凝練、色彩的淡泊、表象的荒寒之境,是“刪繁就簡”後留下的純粹骨架;其“膏”,則是精神的充盈、氣韻的流動、生命底蘊的無比渾厚。《雪樹寒禽圖軸》即是在表象的枯槁與靜默之下,蘊藏著一個生生不息的靈魂世界。從中我們倣佛能聽見,在萬籟俱寂的雪野深處,正回蕩著一曲生命不屈的雄渾強音。

駐足畫前,我們所感受到的遠不止于冬日的寒意,更是宋人那份從容面對世變、靜定走過寒冬的心境。800余年時光悠悠流轉,《雪樹寒禽圖軸》依然以沉靜而深長的力量,向世人低語:縱使四時輪回、萬物蕭瑟,生命的尊嚴與希望永不凋零。

《 人民日報 》( 2025年11月09日 08 版)