網媒看貴州·錦繡展黔程|錦繡花開,落地有聲!

歷時五天,走進三個地州市,探訪16家深耕貴州的本土企業……從“指尖技藝”到“指尖經濟”,從點燃“她夢想”到助力“她力量”。2025年“網媒看貴州·錦繡展黔程”錦繡計劃網絡媒體基層行活動先後走進貴州貴陽、黔東南、黔南,與婦女多元對話,映射奮進貴州,講好中國故事。

2025年是錦繡計劃實施十二周年,繡娘們在多年歷練下,成長為會技藝、會傳承、會創新、會設計、會整合、會宣傳、會銷售、會增收的“八會”復合型女性手工人才。少數民族刺繡工藝從停留在日常服飾上的紋樣,到以民族文化賦能的文創、時裝,印證了非遺的路越走越寬。

十余年深耕,“錦繡計劃”已成為貴州婦聯係統服務婦女發展、助力文旅融合的標志性工程,更成為全國民族地區非遺活化與婦女賦能結合的典范。

非遺“破圈”:傳統技藝在創新中煥發新生

在貴陽青岩古鎮,全省首個“非遺+文旅”融合的活態展示館——尋坊貴州錦繡館,打破了傳統博物館的靜態陳列模式。館內不僅有蠟染、苗繡的技藝展示區,還設置了研學體驗課堂。開館一年多來,這里接待遊客超10萬人次,200余名繡娘通過“訂單生產+現場售賣”實現人均月增收3000元以上。

全省首個“非遺+文旅”融合的活態展示館——尋坊貴州錦繡館

“遊客來青岩不僅看古鎮,還能帶走貴州特色的非遺產品,這就是非遺的生命力。”錦繡館負責人曾維說。

而在丹寨縣,寧航蠟染工坊的作品更是走出國門,先後亮相英國倫敦時裝周、中國民族博物館,將貴州蠟染的藍白美學推向國際舞臺。

“錦繡計劃”實施以來,貴州省婦聯持續推動“青年設計師+非遺代表性傳承人”結對,鼓勵年輕力量用現代審美重構傳統符號。雀亦文創團隊自2024年入駐青雲市集,憑借“每月上新”策略成為流量擔當。以瑤浴藥包為靈感設計香囊,用貴州特有的木姜子研發“黔山秘境”香水,讓非遺元素融入美妝、家居等現代生活場景,成為貴陽青雲市集的“流量擔當”。

韋祥龍始終堅守“人與自然和諧共處”的古法理念

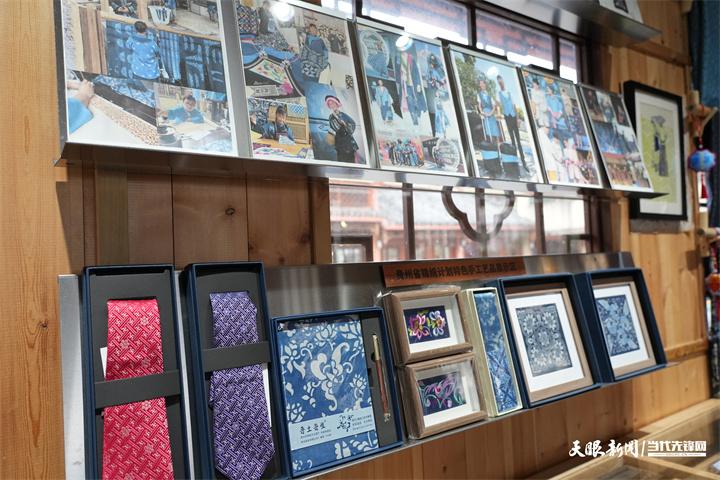

走進吾土吾生的展廳,靛藍染就的衣服、拼布點綴的布包、刺繡裝飾的抱枕琳瑯滿目。這些融入布依文化元素的文創產品,背後藏著200余名本地婦女的生計與驕傲,公司創始人韋祥龍始終堅守“人與自然和諧共處”的古法理念,同時創新植物染配色工藝,染出了年輕人追捧的莫蘭迪色係。

“以前擔心老手藝沒人學,現在變成了年輕人追捧的商品,要吸引更多人走進這一行。”韋祥龍說,如今公司產品多次站上中國國際時裝周、北京設計周的舞臺,甚至亮相央視《穿在身上的中國》,讓布依技藝從深山走向全國視野。

指尖“生金”:手工產業為鄉村振興織就脈絡

“背著娃、繡著花、養活自己又養家”——這句在貴州繡娘中流傳的話,道盡了“錦繡計劃”對鄉村振興的賦能。

“錦繡計劃”賦能婦女“家門口就業”

十余年來,貴州省婦聯累計投入11億元專項資金,構建“政策扶持+技能培訓+市場對接+品牌培育”的全鏈條體係,讓零散的手工技藝成長為規模化的特色產業,為鄉村注入新動能。

目前,“錦繡計劃”在臺江、冊亨、織金、松桃等14個縣建設了省級“錦繡計劃巧手經濟示范縣”,並創建了18個省級“錦繡計劃巧手致富基地”和“智慧錦繡三類基地”。該計劃通過專項資金支持,推動民族手工藝產業發展,培訓繡娘提升技能,促進婦女就業增收。

其中,丹寨縣共打造婦女手工產業示范基地23個,培育具有市場競爭力的骨幹企業10余家,涌現優秀手工創業者20余名,輻射帶動近8000名婦女實現居家靈活就業。

文創新品搶佔市場

貴州古苗疆刺繡工貿有限公司總經理潘曉慧畢業後回到家鄉,帶著50位寶媽組建“寶媽直播基地”,讓苗繡不僅是文化符號,更是能托起女性價值的“平臺”。

自2024年7月在社區與政府的牽線搭橋下扎根于凱里白午社區,貴州繡娘文化發展有限公司不僅讓500余名婦女實現“家門口就業”,更吸引青年設計師注入新鮮活力,讓苗繡、印染等傳統手藝從深巷走向市場。

截至目前,“錦繡計劃”已開展各類培訓26萬人次,扶持2680家手工企業(合作社),帶動數十萬婦女參與手工產業。

“以前染品都是自用,現在能賣到全國各地,甚至國外,這是我們以前想都不敢想的。”丹寨繡娘楊明英說。

“她力量”崛起:女性在技藝傳承中找到價值

在“錦繡計劃”的滋養下,無數貴州女性從灶臺走向工坊,從“家庭主婦”變身為“文化傳承人”,在技藝傳承與產業發展中,實現了自我價值的全面躍升,成為鄉村振興中的“半邊天”。

丹寨繡娘實現了工坊再就業

2024年以來,貴州省婦聯扶持“錦繡計劃”企業32個,培訓繡娘、染娘、畫娘等2500人,評出“貴州最美繡娘”1000名。她們中,有的成為企業技術骨幹,有的開設自己的工作室,用技能改寫了人生軌跡。

“不僅要自己富,還要帶動更多姐妹富。”這是黎平縣侗品源傳統工藝農民專業合作社負責人陸勇妹堅守的初心。自2014年成立以來,侗品源就像一根“線”,把散落的村寨資源與市場需求緊緊串在了一起,而“錦繡計劃”,則是讓這根“線”更堅韌的力量。

在丹寨,寧曼麗建起蠟染工坊,從最初只找到3位老藝人,到如今擁有48名固定手藝人,再到不經意間帶動200多人形成產業鏈,她用16年時間,把蠟染從老手藝變成了能養活一群人的“新產業”。

家門口的工廠讓她實現了“帶娃、就業兩不誤”

“我是錦繡計劃10余年發展的見證者,更是直接受益者。”青岩錦繡館負責人曾維說錦繡館將依托景區流量優勢,持續開展“非遺研學旅行”“高校非遺工作坊”等項目,計劃三年內帶動全省10萬名婦女實現靈活就業。這些女性帶頭人,用行動詮釋了“巾幗不讓須眉”的時代內涵。

今天,在“錦繡計劃”的推動下,貴州女性的勞動價值不再局限于家庭,她們的作品走進博物館、登上國際時裝周,她們轉變身份,成為民族文化的傳承者、鄉村振興的建設者。錦繡計劃相關經驗被納入全國婦聯減貧案例。

十余年耕耘,“錦繡計劃”已成為貴州鄉村振興的一張民生名片,“繡娘”“染娘”“織女”則成為多彩貴州的閃亮代言人。