何以中國|江豚起舞、麋鹿撒歡,荊江之畔成為“濕地精靈”樂園

極目新聞記者 黃志剛

長江荊江段九曲回腸,在北岸的湖北石首江段,因河道裁彎取直等因素形成了長江故道。長江幹流與故道間形成了大片濕地,國寶麋鹿和長江江豚兩大旗艦物種在此棲息,並形成了兩個國家級自然保護區。

回歸40年,麋鹿種群數量居全球第一

呦呦鹿鳴,食野之蘋。10月29日,深秋霜降,在湖北石首麋鹿國家級自然保護區,4500余頭麋鹿徜徉在長江故道,它們或悠然覓食,或戲水嬉鬧,好一幅和諧的生態畫卷。

10月29日,在石首麋鹿國家級自然保護區,成群麋鹿在悠閒覓食(極目新聞記者 馬星翔 攝)

麋鹿作為中國特有的鹿科物種,起源于距今約200萬年到300萬年的更新世早期。它以青草和水草為食物,喜好沼澤濕地環境,曾廣泛分布于我國黃河和長江流域的溫暖濕潤地帶。

因頭臉狹長像馬、角像鹿又與其他鹿略有不同、蹄子寬大像牛、尾細長像驢,麋鹿又被稱為“四不像”。在《封神演義》等神話故事中,“四不像”被賦予神話色彩,相傳為姜子牙的坐騎。

石首麋鹿國家級自然保護區,一頭麋鹿在朝陽下覓食(極目新聞記者黃志剛 攝)

先秦時期,墨子曾在《公輸》中有言:“荊有雲夢,犀兕麋鹿滿之。”這表明,當時楚國的雲夢澤,犀牛、麋鹿成群,長江流域生物多樣性之豐富可見一斑。

史料記載,至晚清,由于狩獵、自然災害和時局戰亂等因素,麋鹿在其原生地中國幾近滅絕,只有少量種群流落海外。

1985年,《中英關于麋鹿重引進的協議》簽署,22頭麋鹿乘飛機從英國抵達北京,其中20頭送至北京南海子清代皇家獵苑,另2頭贈予上海動物園。

今年正值麋鹿回歸40周年。經過多年人工繁育和野化放歸等保護舉措,麋鹿種群已在北京、江蘇、湖北等6個區域恢復重建野外種群,棲息地數量達到92個,種群數量達1.5萬頭,種群數量居全球第一。

石首麋鹿國家級自然保護區內,麋鹿在覓食、撒歡(極目新聞記者黃志剛 攝)

因濕地廣闊、水草豐茂,1991年11月,天鵝洲濕地建起了石首麋鹿自然保護區,成了麋鹿的絕佳棲息場所。

1993年和1994年,保護區分兩次從北京南海子麋鹿苑引入64頭麋鹿,進行野化訓練和野生種群重建。

10月29日,在石首麋鹿國家級自然保護區,成群麋鹿在悠閒覓食(極目新聞記者 李輝 攝)

30多年來,石首麋鹿保護區已經發展到4500余頭,其中保護區內2901頭,周邊三合垸、楊波坦和洞庭湖等地自然擴散1600余頭,遍布兩湖流域的兩省九縣市,形成了全球最大的野生麋鹿種群,被聯合國教科文組織稱為“全球瀕危物種保護領域的成功范例”,成為湖北長江大保護的一張亮麗名片。

石首天鵝洲的優美生態環境,讓麋鹿棲息生長(極目新聞記者 黃志剛攝)

“今年我們監測到595頭麋鹿幼崽。”湖北石首麋鹿國家級自然保護區科研副科長楊濤說,保護區內水草豐茂,生物多樣性保護完好,已發現320種高等植物和355種脊椎動物,為麋鹿的繁衍生息提供了良好的棲息環境,“依托長江故道的天然優勢,麋鹿種群年增長率在20%以上,幼鹿成活率在95%以上,處于高水平增長狀態。”

麋鹿是國家一級保護動物,也是長江生態指標的旗艦物種之一。為保護“濕地精靈”,保護區安排6名專業的巡護人員每天早晚定時定點巡護監測,最大限度減少人為幹擾、防范洪水等自然風險。

10月29日,在石首麋鹿國家級自然保護區,成群麋鹿在悠閒覓食(極目新聞記者 李輝 攝)

“巡護員每次需要騎行10多公里才能完成巡護任務。”湖北石首麋鹿國家級自然保護區負責人楊國祥說,通過建立“天、地、人、空”全覆蓋式的監測係統,全方位、全天候保護麋鹿。此外,科研人員還借助基因測序等手段主動預警監測疫病,確保麋鹿種群健康。

留住“長江的微笑”,長江漁民變身江豚“奶爸”

長江江豚,國家一級重點保護野生動物,我國現存唯一的淡水豚類,被譽為“水中大熊貓”。江豚在地球上已經生活了2500萬年,是名副其實的長江“活化石”。我們的祖先在4000年前就以泥塑的形式記錄了江豚的綽約身姿。

長江江豚頭部圓滑,身體呈紡錘形,微微向上翹起的吻部看起來像面帶微笑,因此被稱為“長江的微笑”,是長江生態係統的指示性旗艦物種。

在湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區,一對江豚”情侶“在遊弋(極目新聞通訊員 倪隆廣 攝)

來到湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區,江豚“天天”“萌萌”和“方方”正在網箱里歡快遊弋,不時躍出水面呼吸。網箱旁,飼養員丁澤良正埋頭記錄水文數據和江豚的活動情況。

十多年前,丁澤良還是一位漁民,隨著長江大保護,他“洗腳上岸”,變成了江豚保護區的飼養員,至今,丁澤良已經陪伴了江豚17年。

“我13歲上船,靠捕魚養家糊口。”58歲的丁澤良是丁家第三代漁民,家里曾置辦了3艘漁船,一年中除了汛期的幾個月,其余大多數時間在船上捕魚。“旺季時,一天能捕1000多斤魚。”丁澤良說,船上的生活雖然異常艱苦,但卻能養活一家人。

1992年,長江天鵝洲長江故道被劃定為湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區,這也是世界上第一個對鯨類動物進行遷地保護的保護區。丁澤良隨著天鵝洲漁場500多名漁民“洗腳上岸”。

2008年冬天,丁澤良路過天鵝洲故道時看見水面結冰,有一頭江豚掙扎著用後背撞擊冰面,試圖通過撞破冰面換氣。丁澤良趕緊報告保護區,他和一眾漁民協助保護區救下了22頭江豚。次年3月,丁澤良在天鵝洲水域又發現一頭渾身長滿“水霉”的江豚。他又向保護區報告,經專家監測發現後,捕撈了2頭生病的江豚,轉移到網箱中治療,但卻缺乏飼養員,丁澤良“臨危受命”。

湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區,江豚飼養員丁澤良在喂養江豚(極目新聞記者 李輝 攝)

每天定時喂食,監測活動情況,記錄水情和氣象信息……在丁澤良的悉心照料下,兩頭江豚逐漸恢復健康。保護區給兩頭江豚取名,雄豚叫“天天”,雌豚叫“娥娥”。

網箱中的“天天”和“娥娥”逐漸性成熟。在人工繁育技術的支持下,2016年5月22日淩晨3時許,“娥娥”順利產下雌性幼豚“貝貝”,它成為全球首例通過人工網箱繁育技術產下的江豚。

為照顧好江豚“一家三口”,丁澤良幹脆將家搬到網箱的外屋,與江豚做鄰居。經過科研人員和丁澤良的悉心照料,2020年,“貝貝”結束了4年的網箱生活,回歸自然水域,這標志著人工繁育江豚技術的進一步成功。

2020年6月中旬,“天天”“娥娥”的二胎“萌萌”降生,後來“娥娥”卻不幸去世。丁澤良也陷入了苦惱:突然斷奶的“萌萌”還沒有學會攝食。

江豚在攝食(極目新聞記者 黃志剛 攝)

從江豚幼崽就開始全人工喂養,這是全世界沒有的先例,丁澤良決定嘗試。為了教“萌萌”進食,丁澤良挑選了新鮮小魚。

一條、兩條、三條……半個月時間,丁澤良引導“萌萌”學會了攝食技能。心情愉悅的丁澤良還跟“萌萌”開玩笑,親切地稱呼它“小帥哥”。

為了避免近親繁殖導致江豚種群退化問題,提高遺傳多樣性,優化長江江豚遷地群體結構,保護區還與長江流域的安慶、銅陵等其他遷地保護區進行江豚種群基因交換。

兩頭江豚在嬉水(極目新聞通訊員 肖敏 攝)

“從2015年的首次輸出開始,到2023年,保護區已累計向外輸出江豚51頭。”湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區管理處高級工程師蔡家奇說,保護區已經成為全國最豐富的江豚種質資源地,其遷地保護工作已被公認為“世界上首個豚類遷地保護的成功案例”。

2023年4月25日,4頭來自湖北長江新螺段白鱀豚國家級自然保護區和長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區的江豚被分批放歸長江,其中就有來自天鵝洲的放放和閨閨。這是我國首次開展遷地保護長江江豚野化放歸工作。

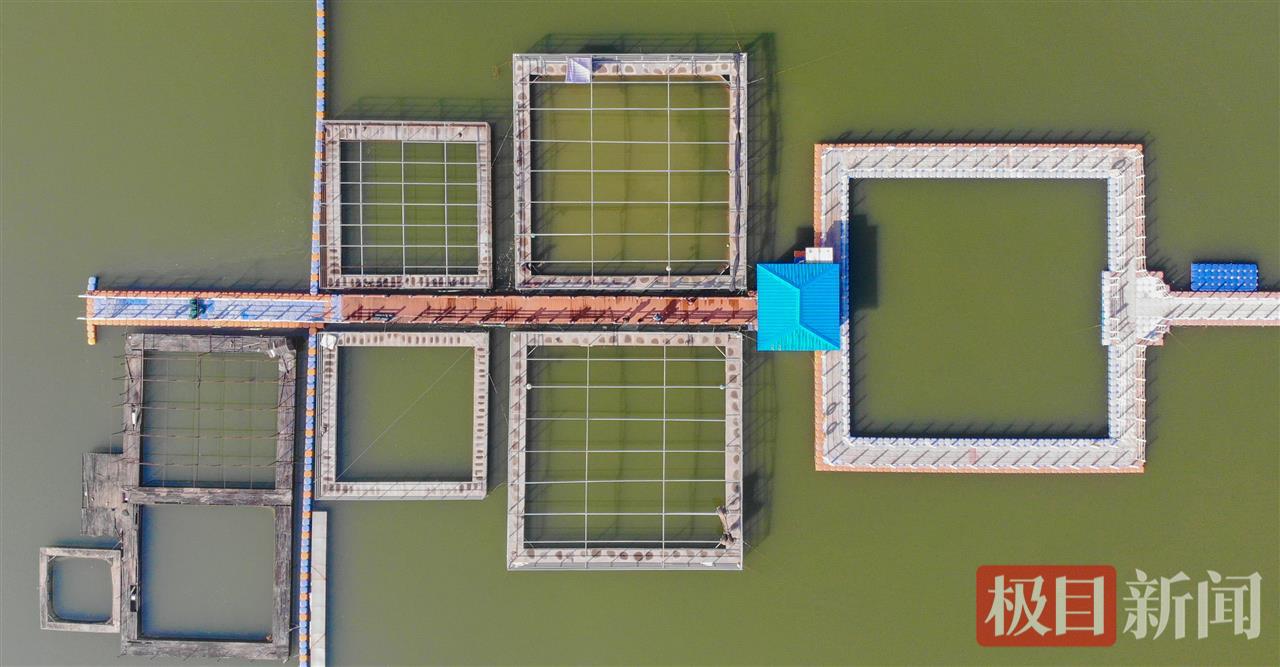

湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區網箱養殖基地鳥瞰(極目新聞記者 黃志剛 攝)

近年來,長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區持續實施就地保護、遷地保護、人工繁育、野化放歸四大措施。目前,保護區的江豚種群數維持在80頭左右。

2023年2月,農業農村部公布2022年長江江豚科學考察結果,長江江豚種群數量為1249頭,相比2017年的1012頭,增長了23.42%,江豚數量實現了止跌回升的歷史性轉折。

“十四五”期間,湖北扛牢長江高水平大保護的政治責任,深入實施“雙十行動”“十年禁漁”,接續開展十大提質增效行動,長江生態係統多樣性、穩定性、持續性得到提升。目前,全省已完成12462個長江入河排污口整治,整治完成率達99.8%,長江幹流湖北段水質連續6年穩定保持Ⅱ類。