校館弦歌堶哈工大航天館成青少年“打卡”熱地 在這里播種星辰大海夢想

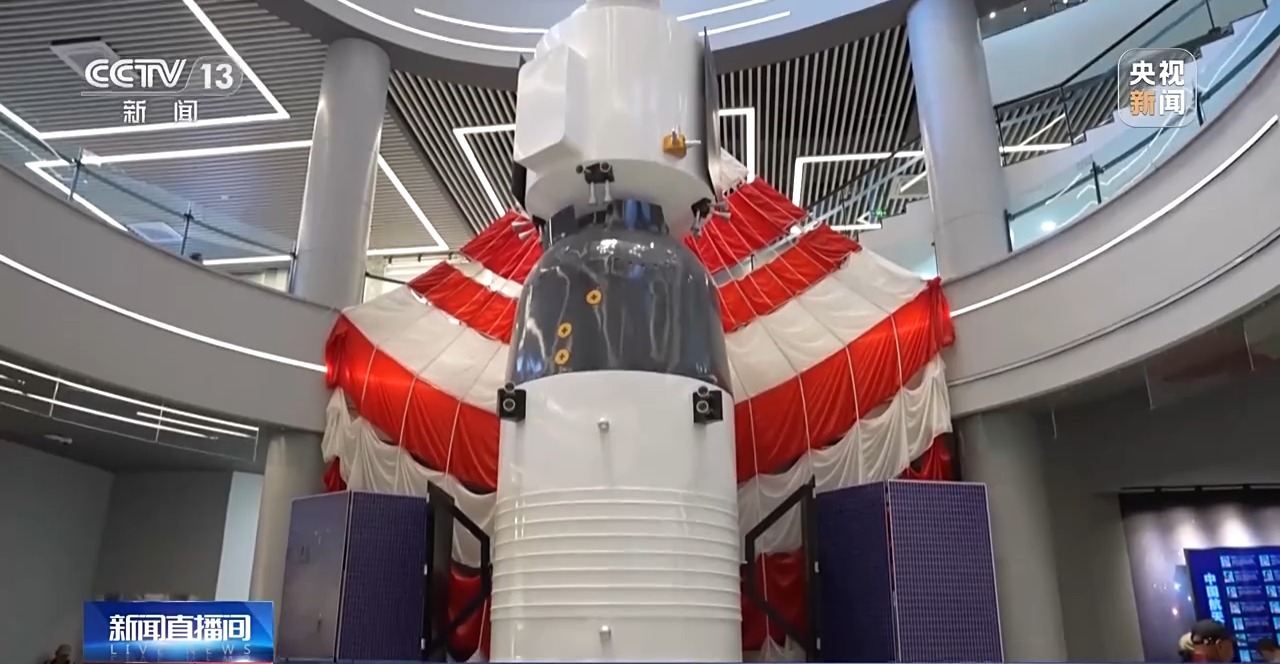

哈爾濱工業大學航天館,是我國高校規模最大、展品種類最豐富的航天主題展館,從“東方紅”的首次宇宙傳音,到“問天艙”的太空漫步,航天館內一件件珍貴展品,串聯起中國航天69年的奮進足跡。如今,哈工大航天館正成為無數青少年向往的打卡地,在這里,航天的種子悄然萌芽,星辰大海的夢想照進現實。

每逢周末,哈爾濱工業大學航天館就化作歡樂的航天課堂。孩子們來到這里,仰望著東風二號導彈、長徵一號火箭這些真實的“龐然大物”,眼中充滿了驚奇與向往。從沉浸式的球幕影院,到可以親手組裝模型的工坊,遙遠抽象的宇宙在這里變得可觸可感。

哈爾濱工業大學附屬中學校初中部學生 李奕霖:我印象最深刻的是孫家棟院士堅持不懈的精神,在研究北鬥衛星期間遇到了許多科技瓶頸,孫家棟院士帶領無數科研人員攻堅克難,最後研制出了北鬥衛星。

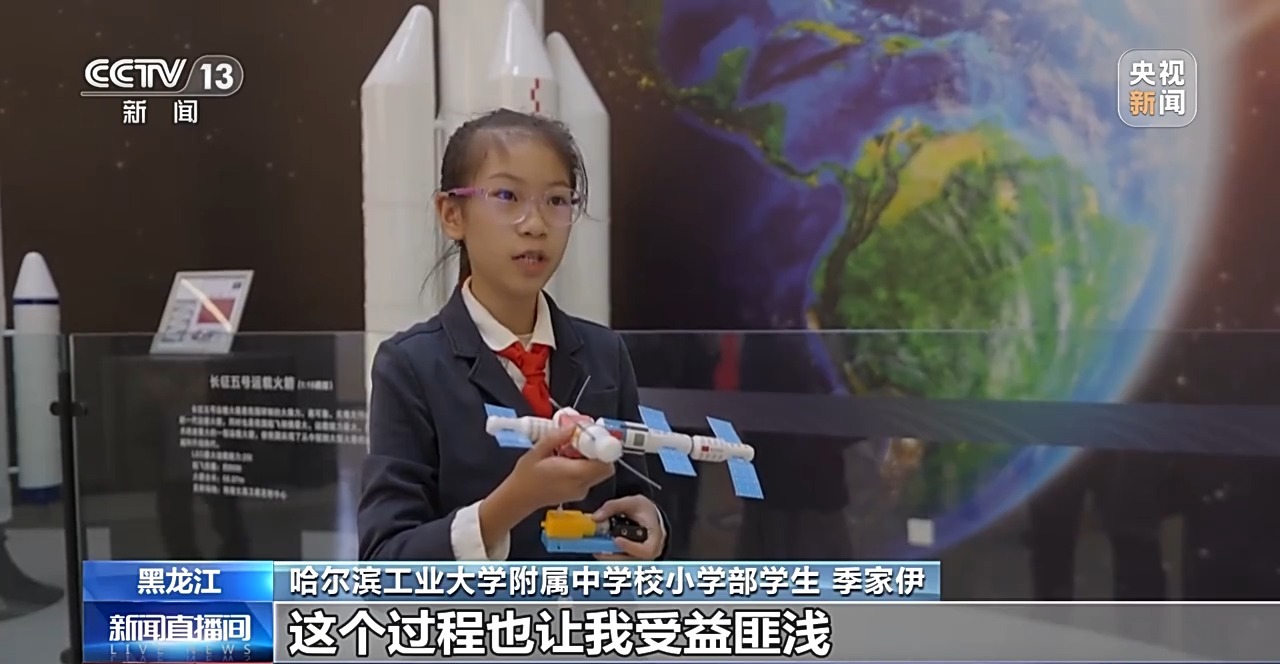

哈爾濱工業大學附屬中學校小學部學生 季家伊:親手制作了這個模型,這個過程也讓我受益匪淺。從認識這些零件到組裝成功,我感到了創造的快樂,也讓我對航天工程的復雜與嚴謹有了更直觀的理解。

漫步哈工大航天館,倣佛置身于中國航天事業的時光長廊。從最初的艱苦創業,到如今的九天攬月,每一件展品都訴說著中國航天不凡的故事。

從“兩彈一星”的白手起家,到“嫦娥奔月”的千年夢圓,在這條自主創新的航天之路上,哈工大人始終與中國航天事業同頻共振、同向同行。

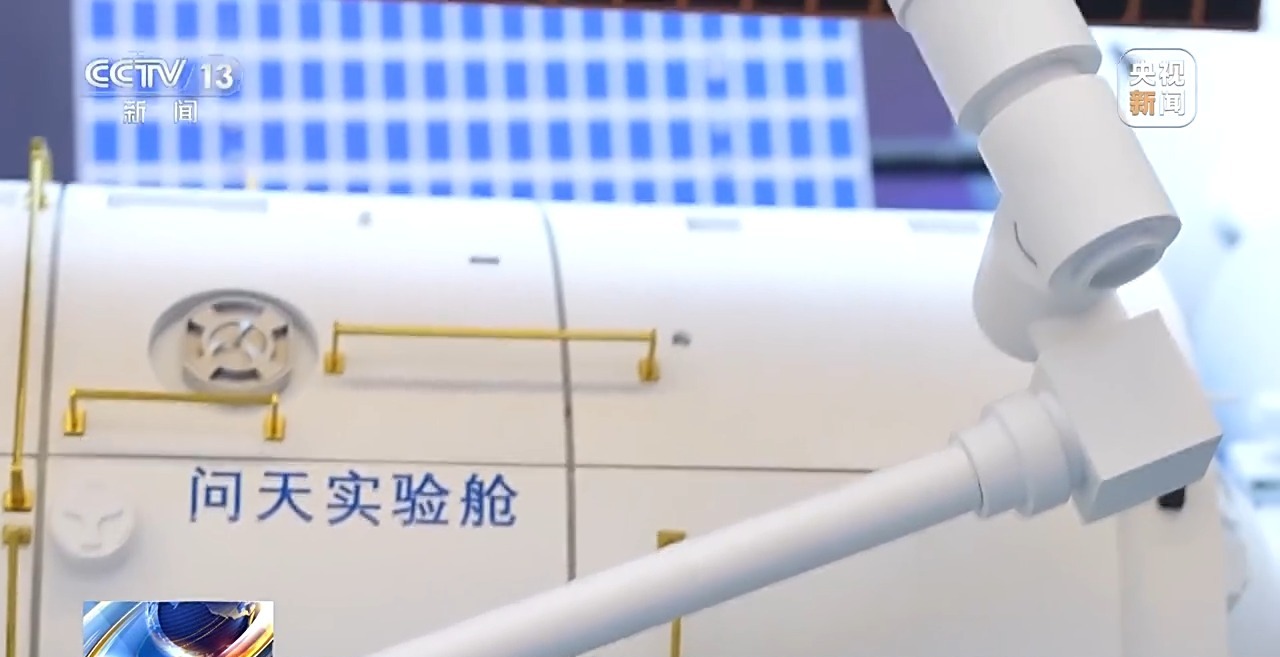

總臺央視記者 李晶晶:我身後就是“問天艙小機械臂”,這個2022年升空的“太空巧手”,已經圓滿完成六十多次在軌任務,連航天員都誇它“動作精準、無需微調”!它不僅能夠搬運貨物,還能輔助出艙,是中國空間站的核心裝備。

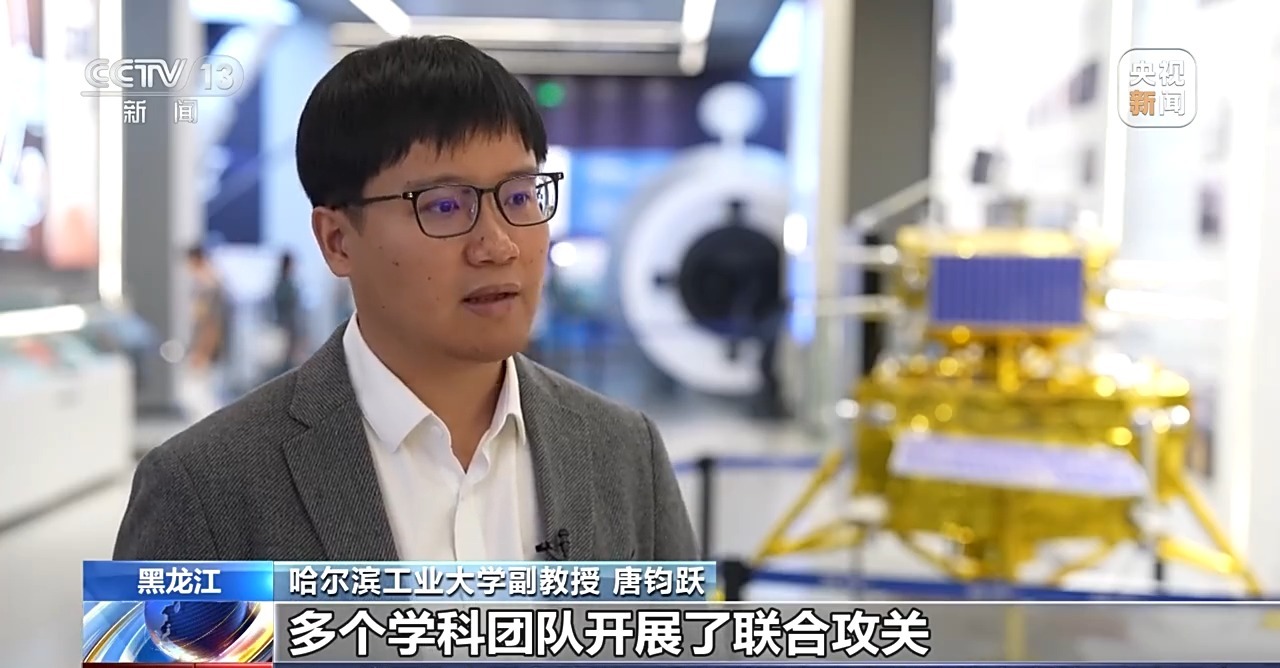

在探月工程展區,為嫦娥五號、六號特制的月壤採樣鑽具靜靜陳列,特殊的材質和精巧的結構,講述著哈工大人攻堅克難的故事。

哈爾濱工業大學副教授 唐鈞躍:我們歷時15年,多個學科團隊開展了聯合攻關,遇到的問題其實都是前所未有的,在盲鑽採樣的基礎之上,我們團隊還成功研制了月面鑽取採樣地面智能支持係統,把我們所學到的知識融入國家的整個戰略布局當中。

在這里,展品與觀眾進行著無聲的對話。年輕人舉起手機,不僅記錄下國之重器的雄姿,更將航天精神刻入心底。

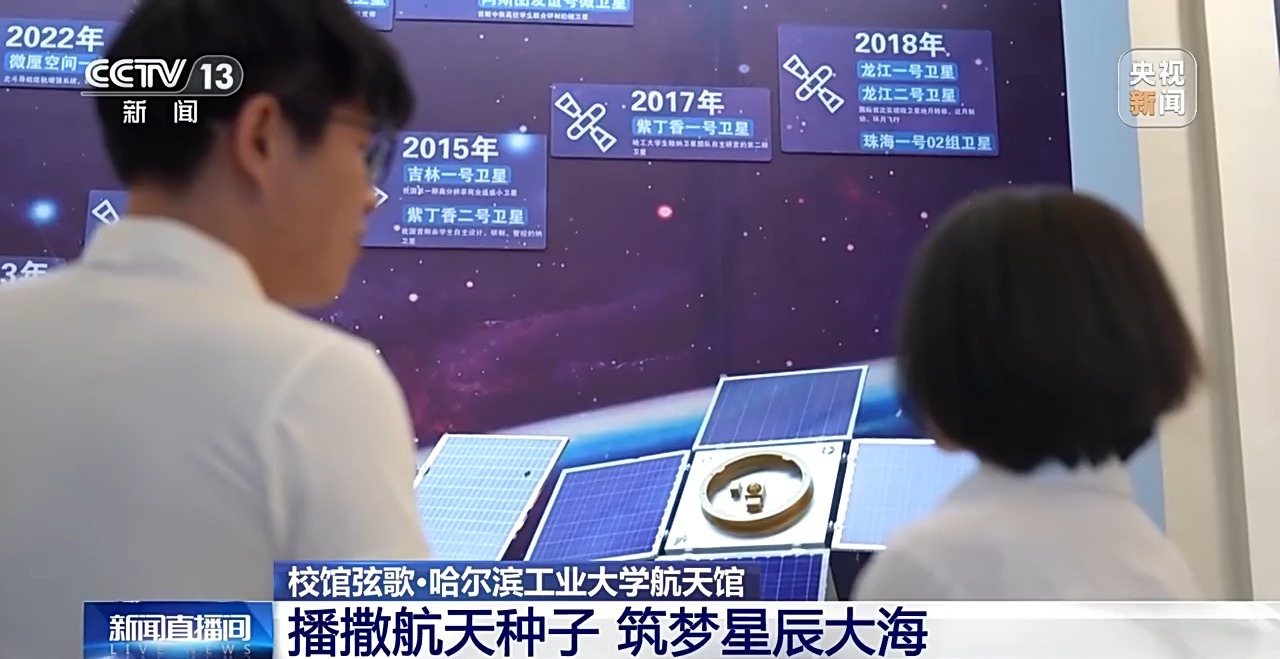

令人振奮的是,在哈工大,青年學生的創意也能飛向星空。自2004年開創高校自主研制衛星的先河以來,哈工大已成功發射36顆衛星。這面展板和顆顆小衛星模型,就記錄著哈工大人每一次衛星發射的榮耀軌跡。

哈爾濱工業大學教授 李傳江:其中還有多顆衛星是由一群大學生團隊,他們自主來研制和發射的,我們中國的航天事業是靠一代一代的航天人接續奮鬥幹出來的。

哈工大航天館,這座連接著過去與未來的橋梁,正以其獨特的魅力,讓厚重的航天歷史變得鮮活可親,也激勵著新一代腳踏實地、仰望星空,去續寫更加精彩的篇章。

哈爾濱工業大學附屬中學校初中部學生 謝午騰:未來我想制作太空垃圾處理衛星,保障近地軌道安全,為人類的航天事業作出自己的貢獻。

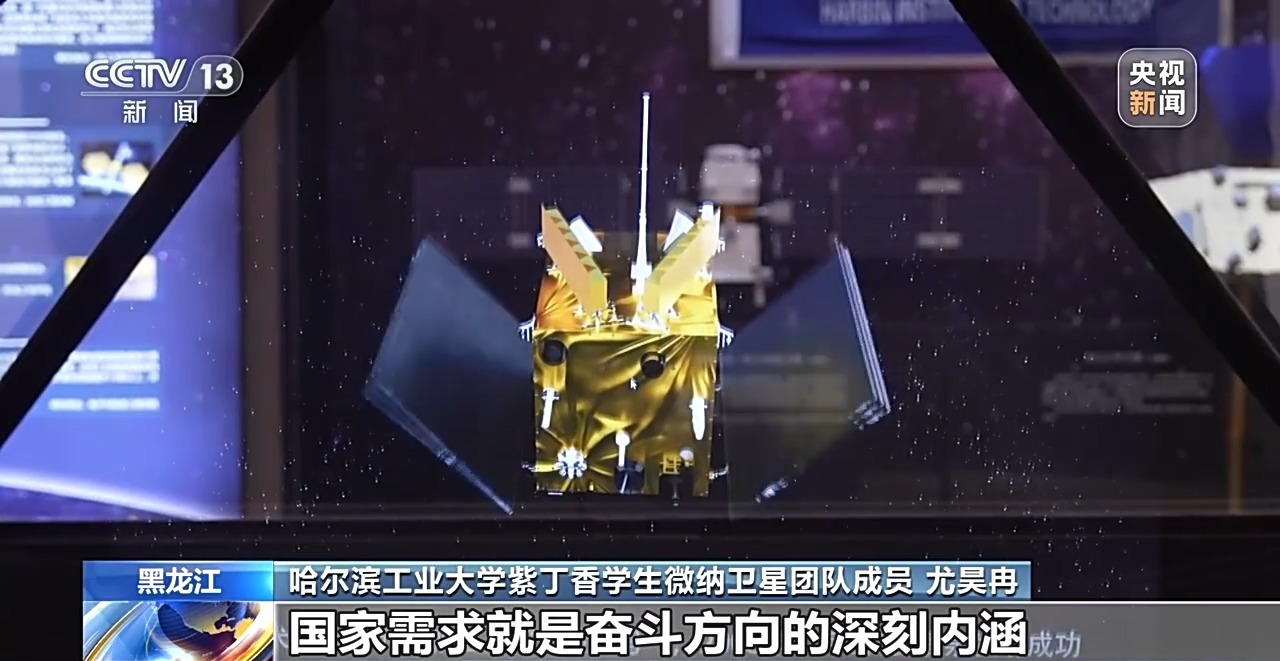

哈爾濱工業大學紫丁香學生微納衛星團隊成員 尤昊冉:親手制作的衛星在太空中真的在正常運行,讓我們對航天夢想更加可觸及,我也深刻體會到了國家需求就是奮鬥方向的深刻內涵,太空中也有獨屬于我的一行代碼,這是我們對航天的浪漫想象。

(總臺央視記者 李晶晶 苗毅萌)