積極投身抗日前線 臺灣光復有他們的努力

本周,對臺灣來說又是一個重要時刻。周五,全國人大常委會通過決定,將10月25日設立為臺灣光復紀念日。80年前,隨著全民抗戰的勝利,臺灣的光復也徹底終結了自甲午戰爭以來日本長達50年的殖民統治。

1895年,清政府簽訂喪權辱國的《馬關條約》,將臺灣和澎湖列島割讓給日本。噩耗傳至臺灣,全島悲憤。曾擊敗侵臺法軍立下戰功的林朝棟將軍,奉詔內渡福建,至死沒能打回臺灣。父親壯志未酬,也在兒子林祖密心中留下烙印。為了不受“倭奴之辱”,林祖密舍棄龐大家產,向日本殖民當局提出退籍申請,並加入孫中山領導的革命黨,不斷資助島內抗日事業。他的兒子林正亨,曾參加廣西昆侖關戰役,女兒林岡,也只身奔赴大陸投身抗戰。

臺灣霧峰林家林祖密之孫 林光輝:我祖父林祖密常常跟他們講,有國才有家,愛家先愛國。皮之不存,毛將焉附。所以我的姑媽、伯父,他們從小受到家訓的影響,每一個人充滿著驅逐日寇的觀念。

“與其生為降虜,不如死為義民”,同樣感到屈辱的,還有蕭家的蕭道應。

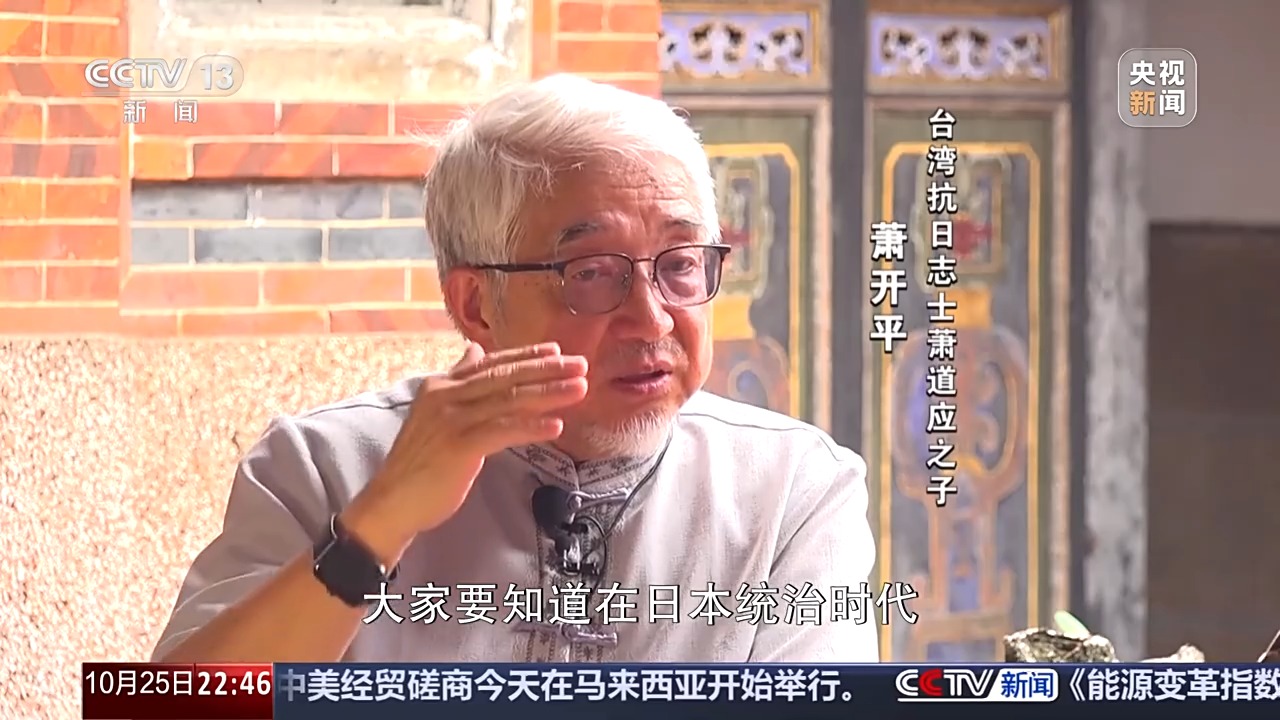

臺灣抗日志士蕭道應之子 蕭開平:日本統治時代,臺灣人是次等國民。到學校去,很可能日本同學就會欺負他們。

1937年,全民族抗戰的爆發也讓廣大臺灣同胞認識到,只有祖國抗戰勝利,臺灣才有可能光復,有超過5萬名臺灣同胞奔赴大陸投身抗日,不少人為國捐軀。在“欲救臺灣,必須先救祖國”的號召下,蕭道應與妻子黃素貞,在1940年春偷潛到大陸,加入了“東區服務隊”。在抗日前線,蕭道應擔任外科醫師,黃素貞則做護士,他們還利用家族在廣東的積累為遊擊隊提供物資。

林家、蕭家,舍死投身抗日的還有臺灣新北市的蘆洲李家。16歲時,李友邦就因兩度襲擊日本殖民當局的派出所遭到通緝。1924年,他回到大陸,在浙江金華開始籌組臺灣義勇隊與臺灣少年團,號召臺灣同胞共同抗日救國。從當時一份臺灣少年團名冊中可以看到,參與抗日的臺灣少年普遍只有10來歲。他們利用精通日語的優勢,投身抗日前線。

臺灣少年團團員 曾東升:和隊員一起上前線,對敵喊話。童音童語,有時候很有效果。俘虜抓過來之後,用日語審問他,慰勞傷兵、慰勞將士。

除了武裝抗日,林家留在島內的子嗣,也持續展開了非武裝抗日行動。他們創辦愛國詩社,用詩文留存民族文化的薪火。林家後人林獻堂,堅持漢族傳統生活方式,一生不說日語、不穿和服,他還發起成立了“臺灣文化協會”,開展文化抗日。

臺灣霧峰林家林幼春之孫 林銘聰:希望能夠喚醒臺灣所有民眾政治上的覺醒,所以他們到處去演講、去辦報紙。文化雖然是看不到的軟實力,但實際上它是民族傳承最重要的東西。

1945年,抗戰勝利,臺灣光復。李友邦返臺前,在廈門南普陀寺的石壁上,刻下了“復疆”二字。

臺灣抗日志士李友邦將軍之子 李力群:“復”代表光復,“疆”指臺灣,復疆的意義就是光復臺灣。光復臺灣以後回歸給祖國,要給現在的臺灣人知道,臺灣的光復不是由臺灣人光復的,是由中國大陸打倒日本才能得到光復的,要記住這一點。

1946年,臺灣知名人士,組織了“臺灣光復致敬團”,赴大陸拜謁黃帝陵,以“表臺灣同胞拳拳之誠”。

林光輝:“臺灣光復致敬團”由林獻堂帶領到陜西去祭黃陵,當時他代表就光復致敬團講了一句話,終于有了可以愛護的國家,有了可以盡忠的民族,永不願意再見到破碎的國家、分裂的民族。

《臺灣光復紀念歌》,曾經在臺灣家喻戶曉,被列入臺灣小學音樂教本。但近年來,民進黨當局刻意淡化抗日歷史,推行“去中國化”,美化日本殖民統治,修改歷史課綱,企圖割裂臺灣同胞與中華民族的血肉聯係。《臺灣光復紀念歌》也從中小學課堂消失,漸漸被人們淡忘。但是,歷史真的可以被割斷嗎?

李力群:現在臺灣的百姓,尤其是年輕人對抗日這兩個字相當陌生,這是我很遺憾的一件事。

蕭開平:雖然臺灣光復了80年,但是現在很多民進黨採取“去中國化”。現在不能講古文,年輕的學生連最尊敬的孫中山先生都不認識了,這個也是我們很無奈的一件事情。只有強大的祖國大陸才能夠把臺灣回到祖國的懷抱,臺灣終歸要統一,而且必定統一。

80年前的勝利是包括臺灣同胞在內,所有中國人共同的勝利,也因此為勝利的到來。所有中國人付出的努力、抗爭、血淚交織的故事,都該有講述、願聆聽、長期持續的挖掘整理和記錄,記憶厚實了,心靈和土地就都無法被分開。