【信物見精神·有聲手賬】一件石日晷里蘊藏的延安智慧

【賡續星火 再啟新程——信物見精神】

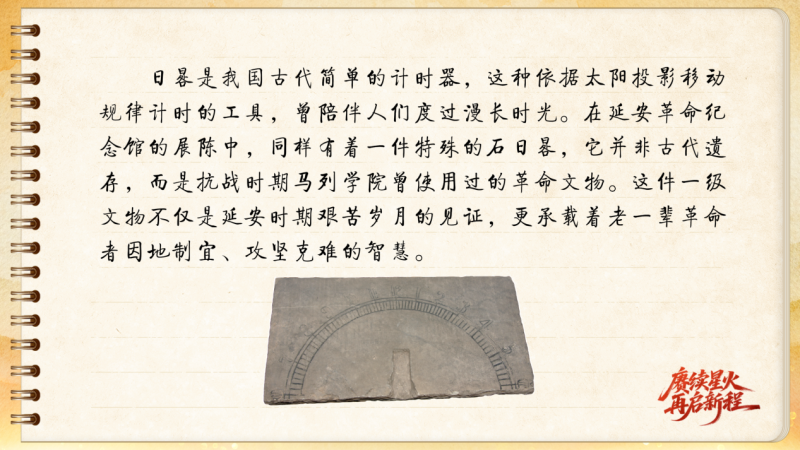

本期信物:馬列學院用過的石日晷(延安革命紀念館藏)

日晷是我國古代簡單的計時器,這種依據太陽投影移動規律計時的工具,曾陪伴人們度過漫長時光。在延安革命紀念館的展陳中,同樣有著一件特殊的石日晷,它並非古代遺存,而是抗戰時期馬列學院曾使用過的革命文物。這件一級文物不僅是延安時期艱苦歲月的見證,更承載著老一輩革命者因地制宜、攻堅克難的智慧。

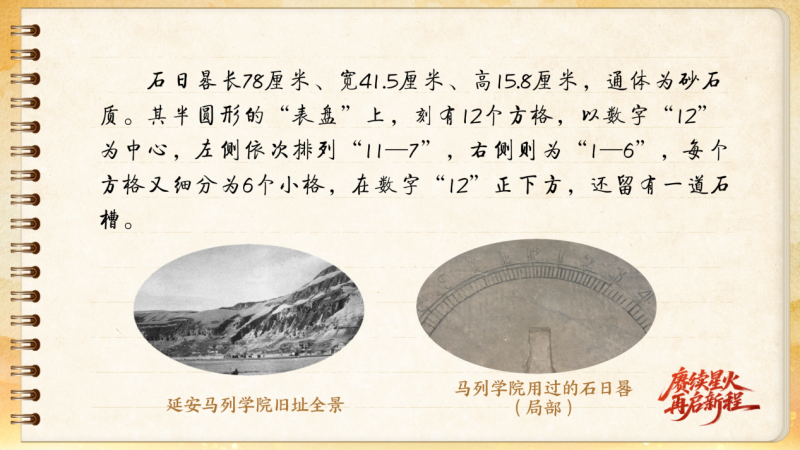

石日晷長78厘米、寬41.5厘米、高15.8厘米,通體為砂石質。其半圓形的“表盤”上刻有12個方格,以數字“12”為中心,左側依次排列“11—7”,右側則為“1—6”,每個方格又細分為6個小格,在數字“12”正下方,還留有一道石槽。

這件石日晷雖形制樸素,但卻藏著實用的巧思。據介紹,其制作過程為:在長方形石塊上畫出半圓,于圓心處豎一根短棍。晴天時,短棍的影子會隨太陽升落而移動,再根據影子每小時移動的位置刻下標記、寫上數字,1—12代表鐘點,每兩個數字間的6個小格則分別對應10分鐘。這樣一來,只需觀察短棍影子所在位置,便能讀出大致的時間。

資料顯示,抗日戰爭時期,陜甘寧邊區長期處于敵人的封鎖包圍中,經濟極度困難。彼時,不少中央機關缺乏鐘表報時,計時不便成為影響工作與學習的實際難題。為破解這一困境,一些同志便效倣古人以日晷計時的辦法,制作了這件石日晷。在它誕生後,幹部學校、中央黨校和自然科學院都曾使用過。

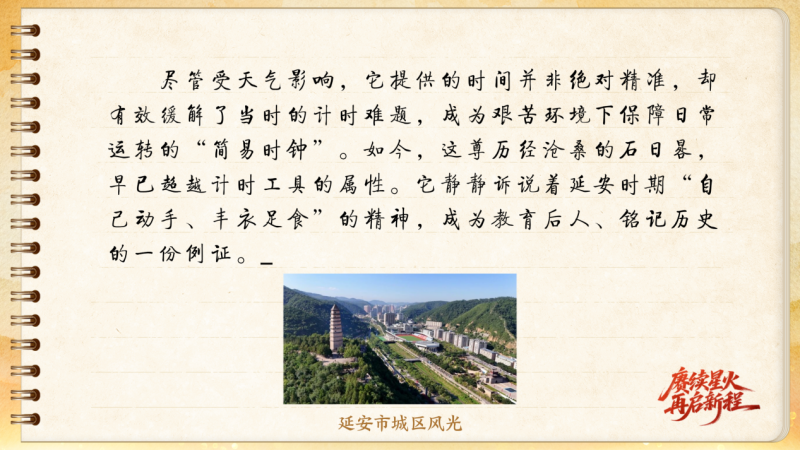

盡管受天氣影響,它提供的時間並非絕對精準,卻有效緩解了當時的計時難題,成為艱苦環境下保障日常運轉的“簡易時鐘”。如今,這尊歷經滄桑的石日晷,早已超越計時工具的屬性。它靜靜訴說著延安時期“自己動手、豐衣足食”的精神,成為教育後人、銘記歷史的最好例證。