“只有愛同胞的長處,別無短處”——訪臺灣抗日志士羅福星孫女羅秋昭

中新社臺北10月21日電 題:“只有愛同胞的長處,別無短處”

——訪臺灣抗日志士羅福星孫女羅秋昭

中新社記者 朱賀

1914年3月3日,28歲的臺灣抗日志士羅福星被日本殖民當局送上絞刑臺。行刑前,獄吏問:“你對自己生性之短處有何感想?”羅福星答:“自忖只有愛同胞的長處,別無短處。”語畢凜然就義。

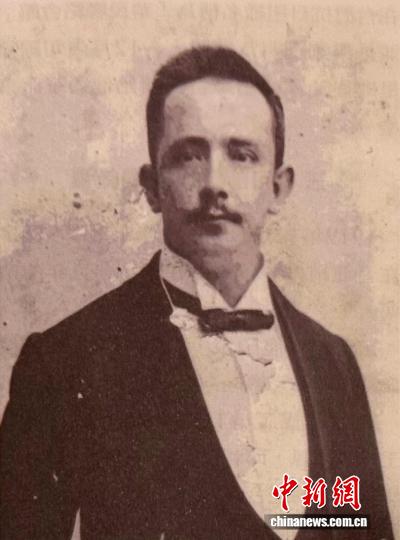

近日,年近八旬的羅福星孫女羅秋昭在臺北接受中新社記者專訪,翻開其先生覃怡輝所著《羅福星抗日革命事件研究》,向記者展示當年的歷史細節。她透露,自己19歲時才通過報社記者了解到祖父事跡。那時,她從母親手中接過一張小小的泛黃底片,衝洗出年輕、英武的青年羅福星形象,心中備受震撼,開啟了此後尋找祖父之旅。

圖為臺灣抗日志士羅福星肖像照。(受訪者供圖)

1886年,羅福星出生于印度尼西亞,周歲時隨家人返回廣東故鄉生活,自幼受中華傳統文化熏陶。羅秋昭說,祖父曾為他自己取別名“東亞”“國權”“中血”,寫下許多首七言詩,從中能看出他深受中華文化影響。

中學畢業後,羅福星隨祖父來臺,在苗栗生活四年。其間,他親身感受同胞在日本殖民統治下遭受的不公。“不能祭拜祖先,不能寫漢字……臺灣人被稱作‘清國奴’。”羅秋昭認為,這種民族屈辱感堅定了祖父的抗日決心。離臺返鄉、途經廈門時,羅福星聽聞革命宣傳,毅然決定追隨孫中山先生從事革命,于1911年參加黃花崗起義,負傷後幸而脫險。

辛亥革命爆發後的那個冬至,本該充滿迎接新年的喜悅,羅福星卻憂心忡忡。想到祖國尚未統一,臺灣同胞還在日本殖民統治下經受苦難,他在上海寓所寫下詩句:破碎山河誰補綴,天涯兄弟合流離。“透過這首詩,能看到祖父來臺起事、救同胞于水火的決心。”羅秋昭說道。

受孫中山先生影響,羅福星1912年來臺成立同盟會支部,組織抗日運動。彼時,臺灣民眾渴望回歸祖國的心情迫切。他以“驅逐日人、收復臺灣”為口號,一年內在全臺號召起數千志士。遺憾的是,這場未竟的起義于1913年底被殖民當局發現,數百人被捕。羅福星英勇就義,犧牲後被草葬于所謂的“叛民墓地”。臺灣光復後,其遺骸由苗栗熱心人士遷葬于苗栗大湖鄉。

2025年4月2日,位于臺灣苗栗縣大湖鄉的羅福星紀念館頂樓,立有題寫羅福星遺詩的石碑,其中寫道:東來客族據吾藩,驅逐夷蠻我國尊。 中新社記者 楊程晨 攝

羅秋昭夫婦曾尋訪事件幸存者或後代,本以為他們會因起義失敗、家破人亡而心生不滿,但“前輩們沒有抱怨,只是覺得不夠努力。盡管未獲成功,但這樣做對得起子孫、無愧于民族”。

在羅秋昭看來,考慮當時環境,羅福星從事的是一場注定失敗的鬥爭,他憑著滿腔愛同胞之心投身其中,“正如祖父來臺後勉勵同學的詩句:‘犧牲血肉尋常事,莫怕輕生愛自由’,他堅持走向這條正確的、光明的路,令人欽佩”。

今年是抗日戰爭勝利暨臺灣光復80周年,近來兩岸紀念活動中,羅秋昭盡可能不缺席。退休前一直從事教師工作的她欣慰看到,不少臺灣年輕人關心歷史,補足教科書上被刻意隱去的脈絡。“中國人有強烈的認祖歸宗意識。”羅秋昭說,唯有知所從來才能明確未來的方向。

2025年9月3日是抗戰勝利紀念日,臺灣民間團體當天在臺北市中山堂廣場舉行抗戰勝利80周年紀念活動,緬懷先賢的犧牲奉獻,呼吁正視歷史、珍愛和平。圖為臺灣抗日志士羅福星的孫女羅秋昭出席活動,向抗戰中犧牲的軍民同胞敬獻鮮花。 中新社記者 朱賀 攝

如今,羅福星在臺灣不是一個陌生的名字。漫步街頭,常見到以“福星”命名的商鋪、住宅;臺北市萬華區的福星小學,更將羅福星的精神寫進校歌。

當“為我中華實現理想”的字句在學子中傳唱,羅秋昭認為,這是對祖父的告慰,“正如其遺言所寫,‘不死于家,永為子孫紀念;而死于臺灣,永為臺民紀念耳。’”(完)