“縣”在起筆 青綠繪江山堶天山映翠處,雲杉碧水共新生

編者按:今年是習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”理念提出二十周年。二十年來,“兩山”理念如一抹青綠潑灑神州,勾勒萬千生態畫卷。落筆處,是人與自然共生共榮、和諧發展的多彩中國。在江蘇省互聯網信息辦公室的指導下,江蘇省廣播電視總臺推出《“縣”在起筆!青綠繪江山》融媒體行動,深度解碼“兩山”實踐生動樣本,探尋縣域“中國色”如何繪就,邀你共讀綠色發展的時代答卷。

video

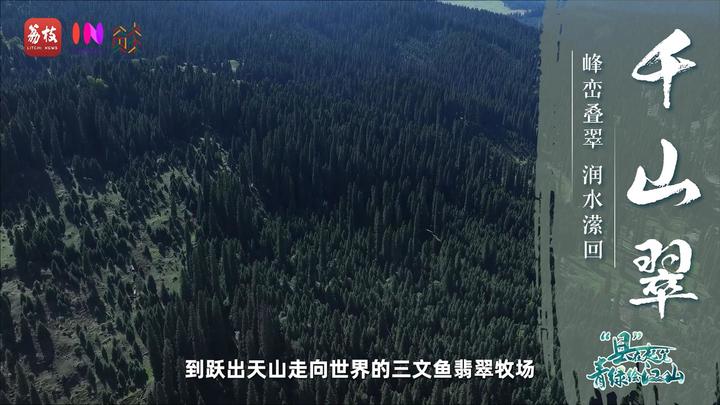

在新疆天山的褶皺里,喀什河蜿蜒流經伊犁哈薩克自治州尼勒克縣,清冽的冰川融水滋潤著這片土地。翠色的雲杉綿延于重重山巒之間,于天際鋪展一片連綿的綠浪。而在天山懷抱之中,三文魚養殖基地的水面正泛動著粼粼微光。

如果要問屬于尼勒克的“中國色”是什麼?答案一定是那抹無處不在的“千山翠”,它浸染山野、綿延不絕,不僅繪就出一幅幅生態畫卷,更成為這片土地發展的鮮亮底色。

這抹翠色如何給城市帶來生機與希望?帶著這個問題,記者走進天山雲杉良種基地,探訪三文魚養殖基地,與當地的守護者、建設者一起尋找尼勒克的綠色發展答案。

此間青杉

為天山植入“綠色心臟”

今年夏天,在伊犁有一種火爆全網的打卡方式,那就是“旱地拔蔥”式拍攝雪嶺雲杉。視頻中,一株株雲杉如綠色長城般巍然屹立,直指蒼穹。而每一幀火爆畫面的背後,是一株株蒼翠的雲杉以四季常青的姿態守護著天山生態。這些“大蔥”是如何從小小樹苗成長為參天之勢,又是何以成為守護新疆生態的綠色心臟?帶著這個疑問,記者走進了尼勒克國家天山雲杉良種基地。

作為新疆唯一的國家級天山雲杉良種基地,這里不同于普通苗圃,自1995年建立以來,一直肩負著林木種質資源收集、保存與利用的重任,致力于選育遺傳品質優良、適應性強的林木種子,為全疆的植樹造林與退化林修復持續輸送優質種苗。

剛一進入基地,記者便注意到工作人員正細心地為雲杉挂上帶有二維碼的標識牌。新疆天山西部國有林管理局尼勒克分局副局長周雪福解釋,這是每株樹的“電子身份證”。

“為了能夠更好地管理樹木,我們今年啟動了植物數字資源庫項目。技術人員通過對每一株苗木的高度、樹徑等生長指標進行測定,並將數據錄入基地的植物數字資源庫,生成一張張二維碼。”周雪福介紹,手機掃一掃,苗木編號、種源信息、生長數據、抗病蟲害情況等就一目了然了。

“過去靠人工巡查、記錄,效率低,還容易漏,現在把這些數據實時上傳到植物數字資源庫,係統能自動分析每棵苗的生長情況。”周雪福說,有了這套植物數字資源庫,不僅能精準預警苗木病蟲害風險,還為係統性開展優良單株選育提供科學依據。

望著如今漫山挺立的雲杉,周雪福回憶道:“以前這里還是一片荒山。”他將培育雲杉比作養育孩子,“要時刻操心,關心它們成長。”雲杉種子催芽如同生豆芽,需嚴格控制溫濕度,技術人員每隔兩小時就要翻動一次,防止溫度過高或過低影響發芽。經過反復試驗,他們發現溫室環境下,一年期雲杉幼苗的生長速度可達自然環境的3到4倍。于是2023年,基地建起了溫室大棚。

然而,育苗的艱辛遠不止于此。周雪福補充道,幼苗期的雲杉極為脆弱,在自然環境中每年僅長高一兩厘米,長成參天大樹需要數十年甚至上百年。加之雲杉根係嬌氣,主根再生能力弱,幼苗需在戶外移栽兩到三次,待其完全適應野外環境後才能上山移栽,整個過程長達七到八年。正因如此,若要讓1000畝荒山變綠,則需8萬株15米高的雲杉,花費60年,付出兩代人的努力。

正是由于培育過程的漫長與不易,他們在技術探索上更加執著。種子發芽初期,周雪福和同事們在棚內日夜守護,卻因通風與噴淋設備不匹配,去年夏季棚內溫度一度逼近70℃。盡管他們不停噴水降溫,仍有近90%的幼苗在高溫中枯黃。一次次摸索、一次次總結,他們終于掌握了在高寒地區實現規模化育苗的關鍵技術。

周雪福透露,為進一步提升育苗質量,基地計劃對溫室大棚進行升級改造,除了加裝風扇和噴灌設備外,還將採用輕基質容器育苗,預計能使苗木年增長量提高30%到40%。

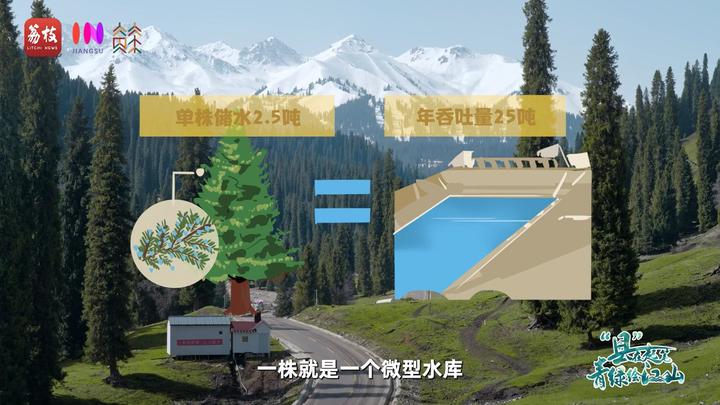

“為何要如此傾注心血培育雲杉?”面對提問,周雪福語氣堅定:“天山雲杉根係發達,能有效涵水固土,對新疆來說太重要了!”據科學測算,每株成年雲杉可蓄水2.5噸,年吞吐量達25噸,堪稱“微型水庫”。在幹旱的新疆,雲杉林就是涵養水源的生命法寶,每一片都是一個巨大的天然凈化器。

如今,在一代代人的努力下,基地現有育苗面積475畝,栽種近60萬株苗木,保存有192個無性係優樹資源,建成了320畝雲杉初級種子園和20畝優樹資源收集區。

而作為全疆唯一的國家級天山雲杉良種基地,這里也持續為新疆生態“輸血”:累計培育優質天山雲杉苗木超過150萬株,其中10萬株已成功引種至烏蘇、沙灣、烏魯木齊等地,用于十余個重要生態區域的修復治理,成活率超過80%。

植此青杉,守護天山。這些承載綠色希望的苗木,不僅讓本地5萬畝荒山披上綠裝,更支撐起天山南北的生態修復工程,在邊疆構築起了一道道堅實的翠色屏障。

天山躍出三文魚

冷水魚“遊”出產業“加速度”

在雪嶺雲杉的默默守護下,天山冰川融水奔流而下,于伊犁河谷間匯聚成一片片翡翠般的湖泊。這清澈純粹的天山雪水,不僅滋養著萬物的生機,更悄然孕育了幸福的另一種可能——在這里,尼勒克縣正成功養殖出品質優異的三文魚。

位于喀什河流域的新疆天蘊三文魚養殖基地,依托如翡翠玉帶般的天山融水,產出了全國30%份額的優質三文魚,甚至遠銷海外。

遠離海洋的新疆如何養出海味?新疆天蘊有機農業有限公司副總經理助理謝勝東告訴記者,三文魚屬于洄遊性魚類,既可在淡水中生長,也可在海水中生長。“我們養殖的品種主要是虹鱒,屬于冷水性魚,尼勒克冷水資源非常豐富,貫穿全域的天山冰川雪融水平均水溫常年保持在12到20攝氏度,加上無工業污染的純凈水質,為冷水魚規模化養殖提供了天然條件。”

謝勝東介紹,為了保證三文魚的生長環境,基地為三文魚提供了三重保障。

在水面拉起長長的攔污柵欄,攔截上遊漂浮的浮渣雜物,為養殖設置第一道清潔屏障。

採用智能化投喂係統和半封閉循環水係統,開創全國首個自動化智能化大水面生態環保網箱養殖係統,並制定全國首個綠色生態環保網箱養殖地方標準,讓三文魚用上智能家居。

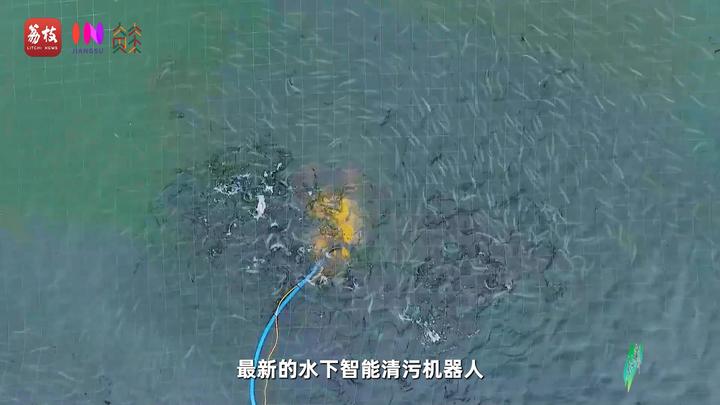

自主研發水下智能清污機器人,對養殖網箱進行深度清理,為三文魚之家提供生態保障。

有了這三重保障,三文魚得以在理想的水質中健康成長。“我們在基地上下遊均配備了水質在線監測係統,如果上遊水質打100分,下遊也絕不會低于這個分數。”謝勝東的話語中難掩自豪。

天山雪水,自古便是大地的血脈,哺育著一代又一代人。而三文魚的生態養殖,不僅是對水資源的精心守護,更是一種從現代生產向生命源頭的回歸——守護好這片水,就是守護我們賴以生存的根本。“在天山腳下發展三文魚產業,如何做到產業和環境相平衡?”面對提問,謝勝東堅定地回答:“綠水青山就是金山銀山,只有生態好了才能養出高品質的三文魚。”

他介紹,自2014年養殖基地建立以來,企業始終秉持“科技為首、環保為基”的發展理念,持續推進三文魚產業的數智化全鏈條建設。如今,這里已形成從苗種繁育、智慧養殖到精深加工的一體化產業鏈,年產能達1.2萬噸,產品不僅暢銷國內,還遠銷東南亞、中東和歐洲,真正實現了生態與經濟效益的雙贏。

在新疆天蘊有機農業有限公司位于喀拉蘇的初深一體化加工廠,日處理量約30噸的生產線正高效運轉——三文魚出水後最快1小時即可進廠,經先進的自動化設備處理,最快僅需24小時就可端上北京、上海等消費者的餐桌。

“我們構建了全產業鏈追溯體係,嚴格按照HACCP體係化全流程管控生產過程,每批產品均有唯一身份標識,讓消費者吃得安心、放心。”謝勝東補充道。

尼勒克縣的三文魚產業,不僅帶來了優質的水產品,更成為當地群眾增收致富的新路徑。近年來,越來越多農牧民加入三文魚產業發展中。在新疆天蘊公司,有超過60%的員工是由本地農牧民轉型而來。通過係統的崗位培訓,他們成功化身為天山腳下的“新漁民”,為尼勒克的發展注入嶄新活力。

十一年來,新疆天蘊公司探索出“龍頭企業+專業合作社+農戶”發展模式,帶動當地609戶農戶以及480名重點監測戶入股產業鏈,開展勞務分包、漁家樂、農產品購銷等經營活動,累計分紅730.8萬元。

從守護天山南北的一抹翠色的雪嶺雲杉

到躍出天山走向世界的三文魚翡翠牧場

尼勒克的千山翠

早已超越了自然的底色

它是我們對生態的虔誠守護

是寫給未來的綠色答卷

更是綠水青山就是金山銀山的生動實踐

天山腳下

這抹天山翠正靜靜染透時光

而新的故事仍在繼續書寫