關于國家授時中心遭受美國國家安全局網絡攻擊事件的技術分析報告

10月19日上午,國家安全機關披露了美國國家安全局(以下簡稱NSA)對國家授時中心(以下簡稱“授時中心”)實施重大網絡攻擊活動。國家互聯網應急中心(CNCERT)通過分析研判和追蹤溯源得出此次攻擊事件的整體情況,現將具體技術細節公布如下:

一、攻擊事件概貌

2022年3月起,NSA利用某國外品牌手機短信服務漏洞,秘密監控10余名國家授時中心工作人員,非法竊取手機通訊錄、短信、相冊、位置信息等數據。2023年4月起,NSA在“三角測量”行動曝光前,多次于北京時間淩晨,利用在某國外品牌手機中竊取的登錄憑證入侵國家授時中心計算機,刺探內部網絡建設情況。2023年8月至2024年6月,NSA針對性部署新型網絡作戰平臺,對國家授時中心多個內部業務係統實施滲透活動,並企圖向高精度地基授時導航係統等重大科技基礎設施發動攻擊。

縱觀此次事件,NSA在戰術理念、操作手法、加密通訊、免殺逃逸等方面依然表現出世界領先水準。隱匿實施攻擊,NSA通過使用正常業務數字證書、偽裝Windows係統模塊、代理網絡通信等方式隱蔽其攻擊竊密行為,同時對殺毒軟件機制的深入研究,可使其有效避免檢測;通訊多層加密,NSA使用網攻武器構建回環嵌套加密模式,加密強度遠超常規TLS通訊,通信流量更加難以解密還原;活動耐心謹慎,在整個活動周期,NSA會對受控主機進行全面監控,文件變動、關機重啟都會導致其全面排查異常原因;功能動態擴展,NSA會根據目標環境,動態組合不同網攻武器功能模塊進行下發,表明其統一攻擊平臺具備靈活的可擴展性和目標適配能力。但其整體創新性缺失和部分環節乏力,顯示出在被各類曝光事件圍追堵截後,技術迭代升級面臨瓶頸困境。

二、網絡攻擊過程

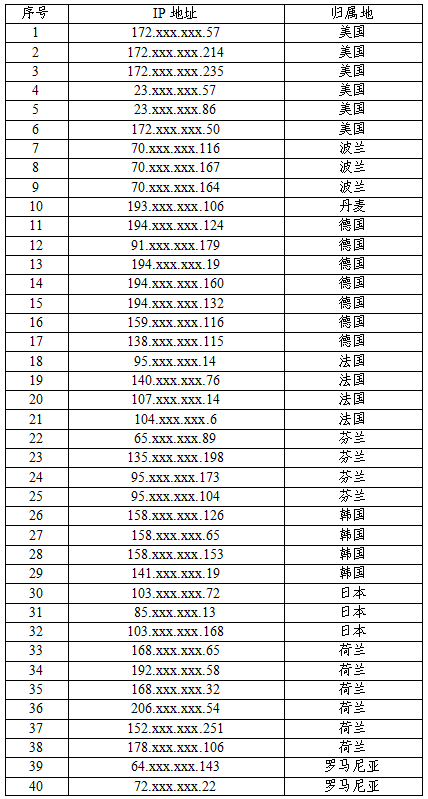

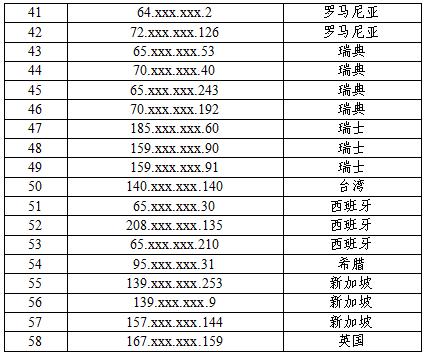

此次攻擊事件中,NSA利用“三角測量行動”獲取授時中心計算機終端的登錄憑證,進而獲取控制權限,部署定制化特種網攻武器,並針對授時中心網絡環境不斷升級網攻武器,進一步擴大網攻竊密范圍,以達到對該單位內部網絡及關鍵信息係統長期滲透竊密的目的。梳理發現,NSA使用的網攻武器共計42款,可分為三類:前哨控守(“eHome_0cx”)、隧道搭建(“Back_eleven”)和數據竊取(“New_Dsz_Implant”),以境外網絡資產作為主控端控制服務器實施攻擊活動共計千余次。具體分為以下四個階段:

(一)獲取控制權限

2022年3月24日至2023年4月11日,NSA通過“三角測量”行動對授時中心10余部設備進行攻擊竊密。2022年9月,攻擊者通過授時中心網絡管理員某國外品牌手機,獲取了辦公計算機的登錄憑證,並利用該憑證獲得了辦公計算機的遠程控制權限。

2023年4月11日至8月3日,攻擊者利用匿名通信網絡節點遠程登錄辦公計算機共80余次,並以該計算機為據點探測授時中心網絡環境。

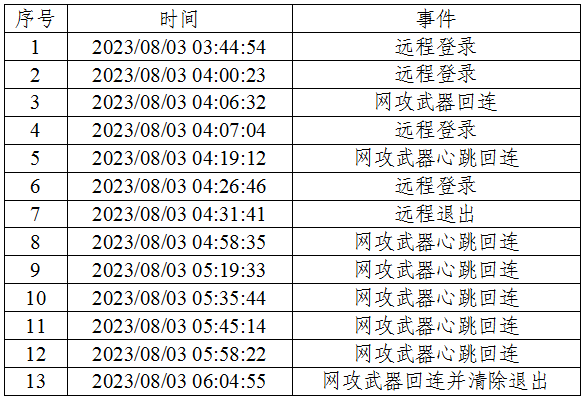

表 2023年8月3日攻擊過程

(二)植入特種網攻武器

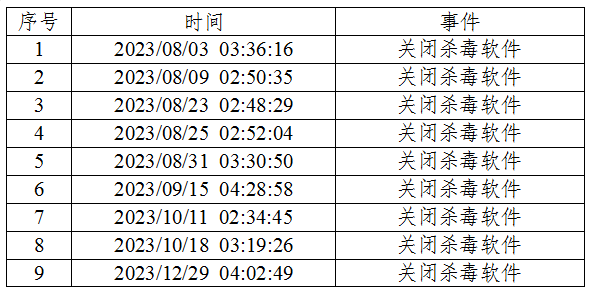

2023年8月3日至2024年3月24日,攻擊者向網管計算機植入了早期版本的“Back_eleven”,竊取網管計算機數據,並在每次攻擊結束後清除網絡攻擊武器內存佔用和操作痕跡。該階段“Back_eleven”功能尚未成熟,攻擊者每次啟動前需遠程控制關閉主機殺毒軟件。

表 部分殺毒軟件關閉記錄

(三)升級特種網攻武器

2024年3月至4月,攻擊者針對授時中心網絡環境,定制化升級網絡攻擊武器,植入多款新型網絡攻擊武器,實現對計算機的長期駐留和隱蔽控制。攻擊者加載“eHome_0cx”“Back_eleven”“New_Dsz_Implant”,配套使用的20余款功能模塊,以及10余個網絡攻擊武器配置文件。

圖 加載“eHome_0cx”數據包

圖 內存加載“Back_eleven”過程

圖 內存加載“New_Dsz_Implant”過程

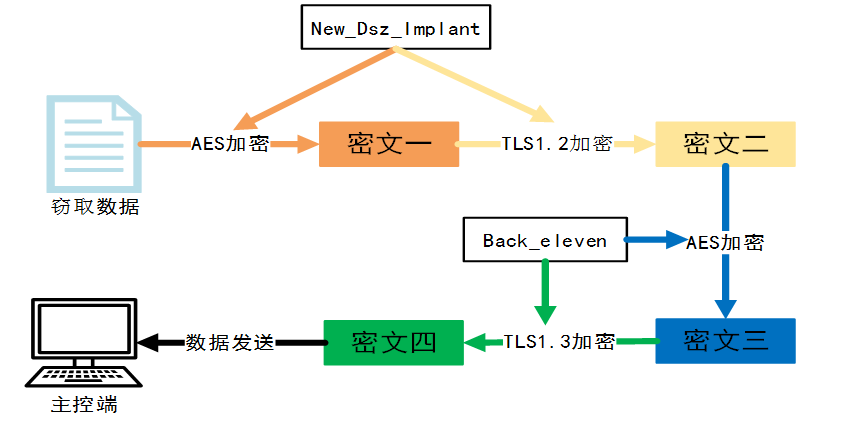

攻擊者利用多款網絡攻擊武器相互配合,搭建起4層加密隧道,形成隱蔽性極強且功能完善的網攻竊密平臺。

圖 網攻武器加密模式

(四)內網橫向滲透過程

2024年5月至6月,攻擊者利用“Back_eleven”以網管計算機為跳板,攻擊上網認證服務器和防火牆。

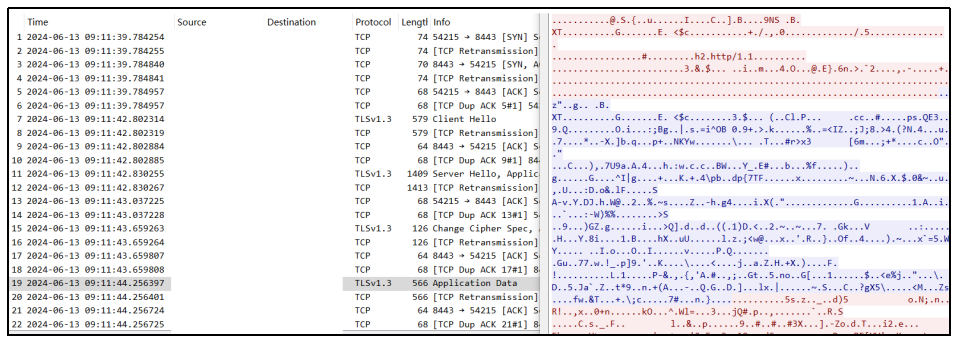

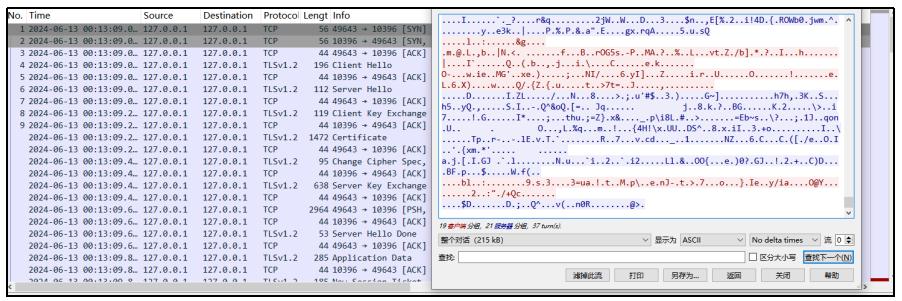

6月13日9時,攻擊者激活網管計算機上的“eHome_0cx”,植入“Back_eleven”“New_Dsz_Implant”,並以此為跳板竊取認證服務器數據。

7月13日9時,攻擊者激活網管計算機上的“eHome_0cx”,下發“Back_eleven”和“New_Dsz_Implant”竊取數據。

圖 2024年6月13日網攻竊密數據包

三、網攻武器庫分析

攻擊者在此次網絡攻擊事件中使用的網攻武器、功能模塊、惡意文件等總計42個,主要網攻武器按照功能可分為前哨控守類武器、隧道搭建類武器、數據竊取類武器。

(一)前哨控守類武器

攻擊者利用該類型網絡攻擊武器的隱蔽駐留和心跳回連功能,實現了長期控守目標計算機終端和加載後續網絡攻擊武器的目的。根據該類型主武器的資源加載路徑,將其命名為“eHome_0cx”。

“eHome_0cx”由4個網攻模塊組成,通過DLL劫持係統正常服務(如資源管理器和事件日志服務)實現自啟動,在啟動後抹除內存中可執行文件頭數據,以隱藏網攻武器運行痕跡。

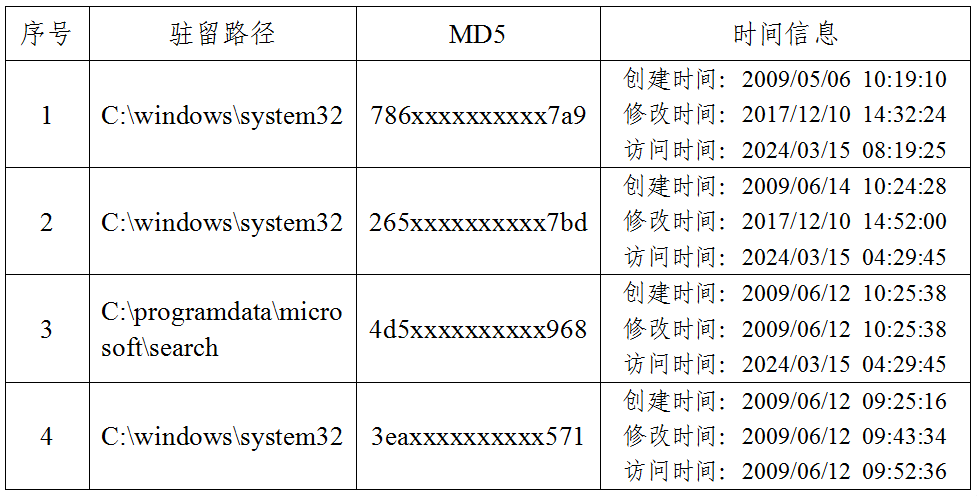

表 “eHome_0cx”各網攻模塊信息表

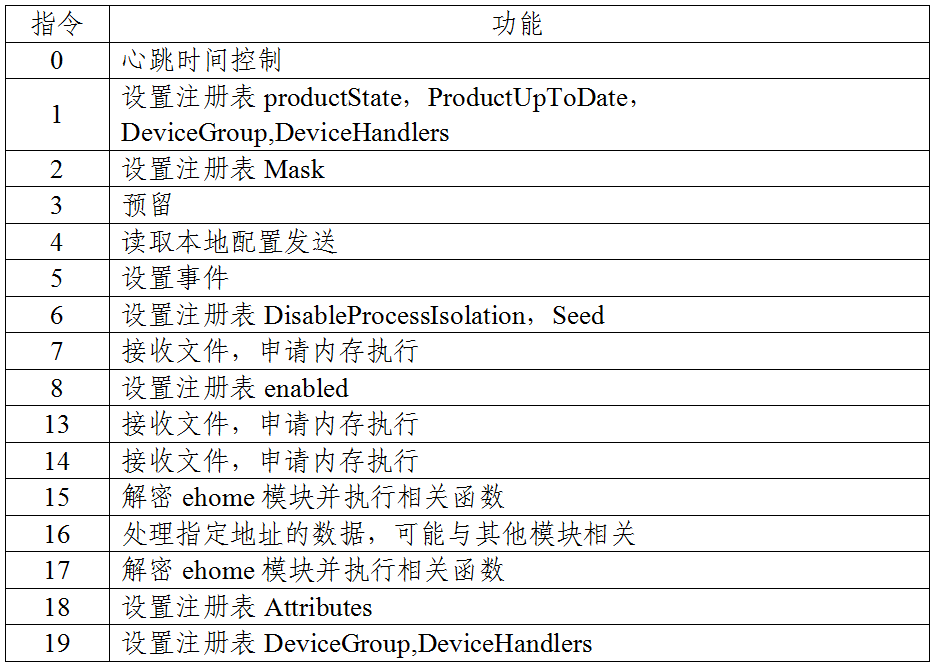

“eHome_0cx”以受控主機唯一標識guid作為解密武器資源的密鑰,各網攻模塊之間利用LPC端口進行通信,並以指令號的方式調用該武器的各項功能。

表“eHome_0cx”功能

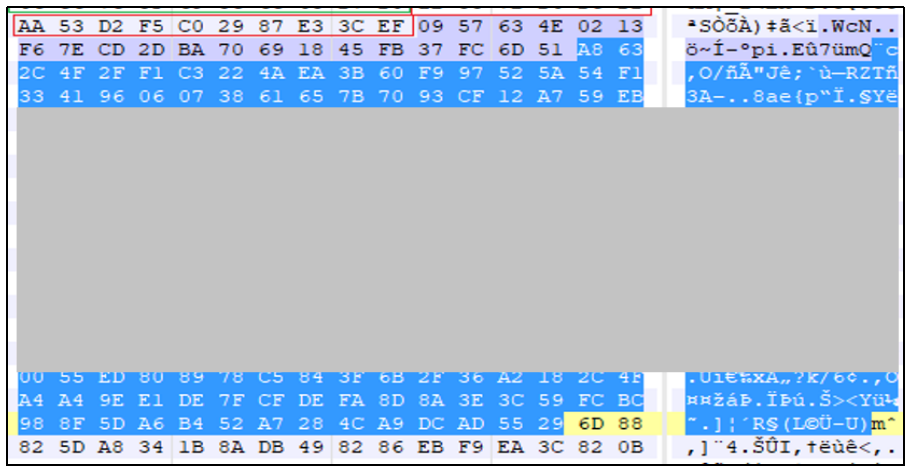

“eHome_0cx”使用RSA算法和TLS協議完成通信加密。“eHome_0cx”內置有與主控端通信使用的RSA公鑰(見下圖)。每次通信均隨機產生一個會話密鑰,使用RSA算法與主控端完成密鑰交換過程,之後利用TLS協議傳輸使用會話密鑰加密的數據。

圖 RSA公鑰

(二)隧道搭建類武器

攻擊者利用該類型網絡攻擊武器搭建網絡通信和數據傳輸隧道,實現了對其他類型網絡攻擊武器的遠程控制和竊密數據的加密傳輸,同時還具備信息獲取和命令執行功能,在初始連接階段向主控端發送帶有數字“11”標識,命名為“Back_Eleven”。

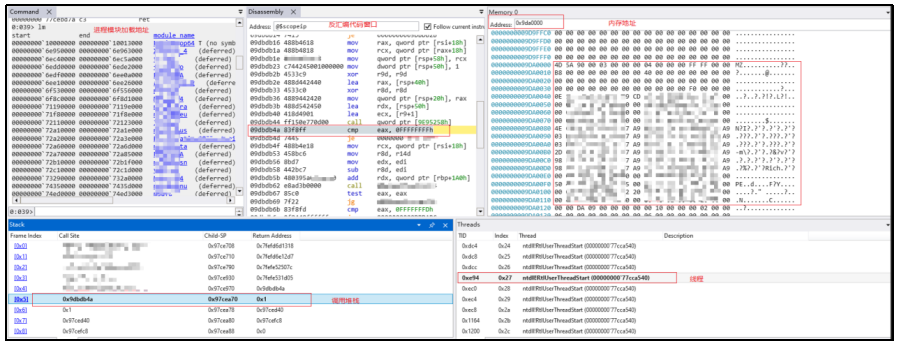

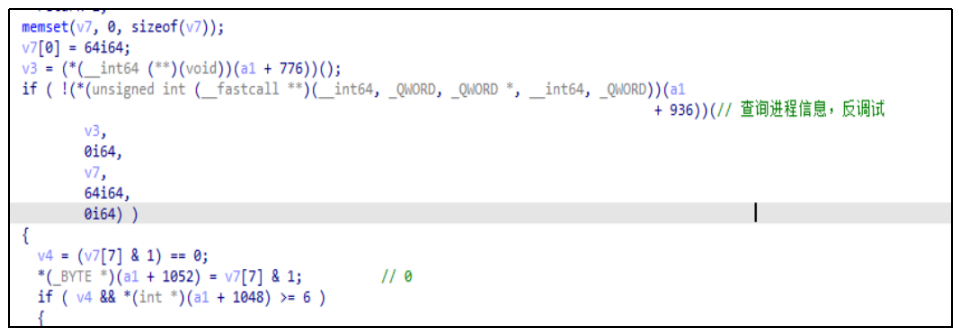

“Back_Eleven”由“eHome_0cx”加載運行,具有嚴格運行環境檢測機制,若發現運行環境係統版本異常、調試程序正在運行等情況,將啟動自刪除功能。並且該武器在設計時加入了反調試功能,以防止被逆向分析。

圖 “Back_Eleven”檢測運行環境

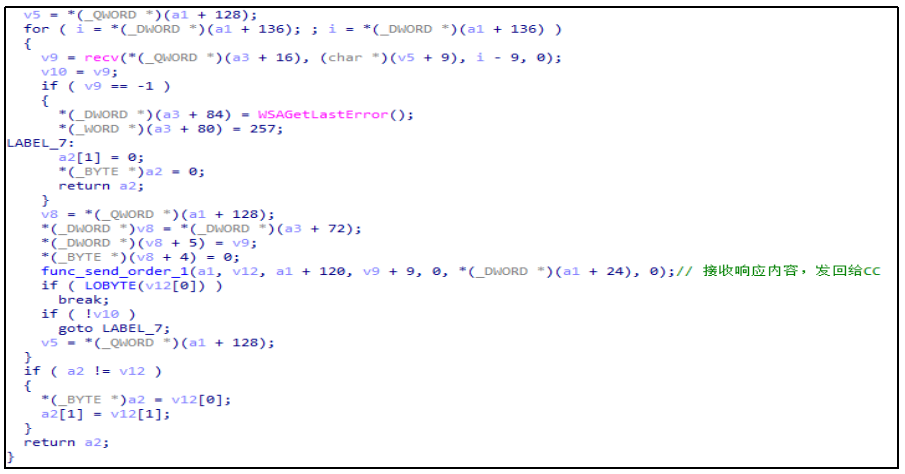

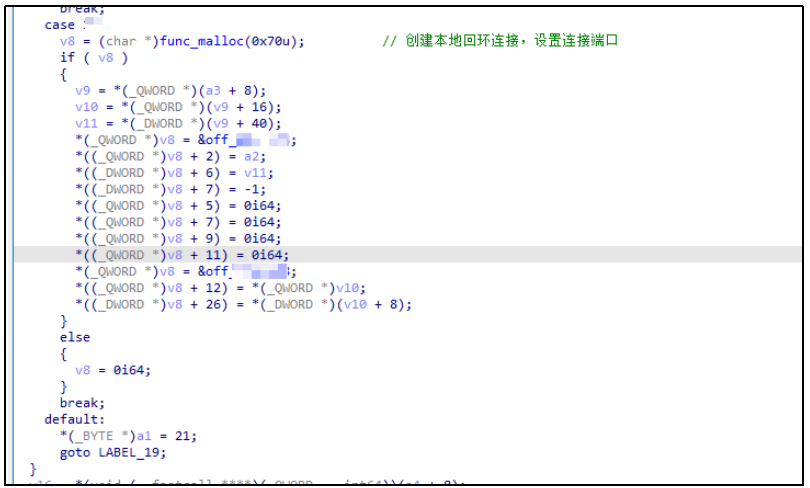

“Back_Eleven”具有主動回連和被動監聽兩種工作模式:在主動回連模式下,“Back_Eleven”解密內置的主控端控制服務器IP地址,並使用內置的RSA加密算法公鑰完成密鑰交換,然後使用AES算法將上線信息加密後,利用TLS協議加密傳輸到主控端;在被動監聽模式下,“Back_Eleven”通過監聽Windows係統網卡流量,篩選主控端發送的特定條件數據包,實現主控端命令執行。

圖 “Back_Eleven”向主控端轉發數據

圖 “Back_Eleven”接收主控端指令並解密

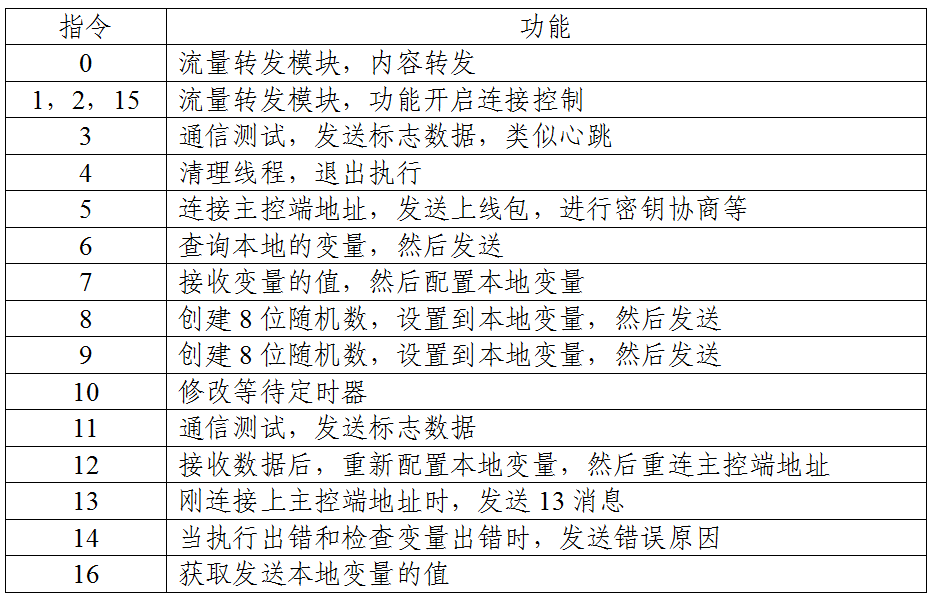

“Back_Eleven”以指令號的方式調用該武器的各項功能。

表 “Back_Eleven”指令功能

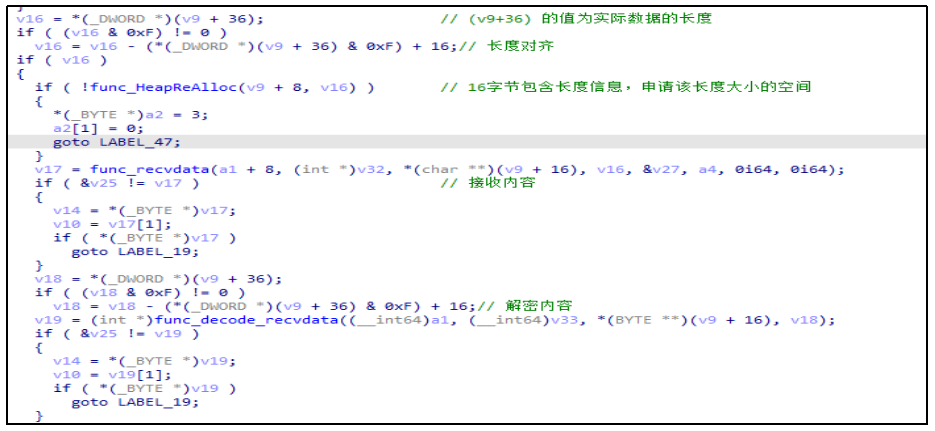

(三)數據竊取類武器

攻擊者利用此類網絡攻擊武器進行數據竊密。該武器運行時,通過啟動模塊化網攻武器框架,加載各種插件模塊來實現具體的竊密功能。該武器與NSA網攻武器 “DanderSpritz”(怒火噴射)具有高度同源性,將其命名為“New-Dsz-Implant”。

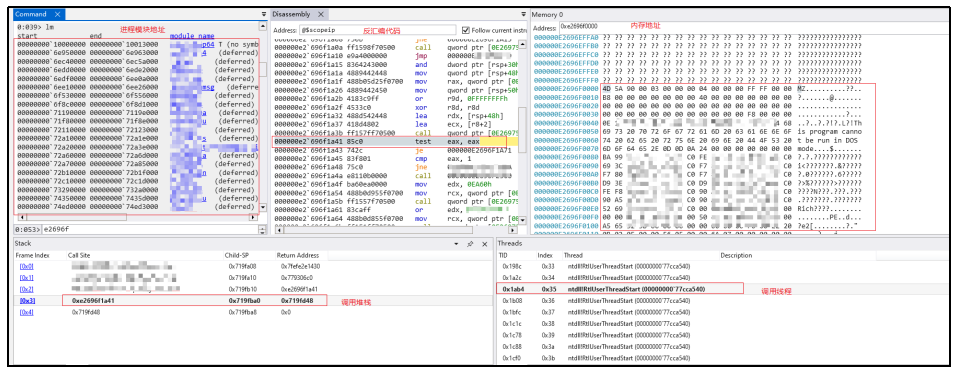

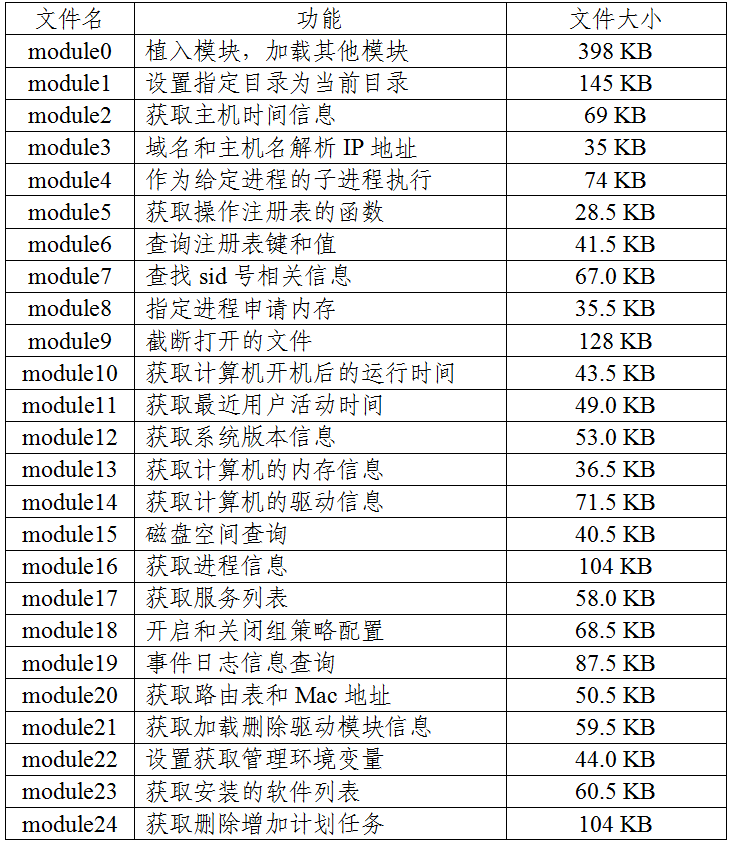

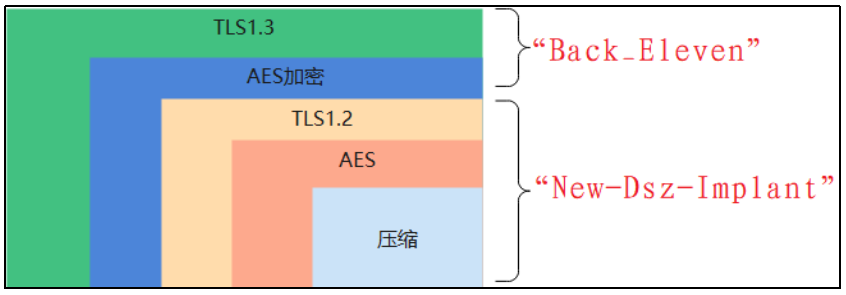

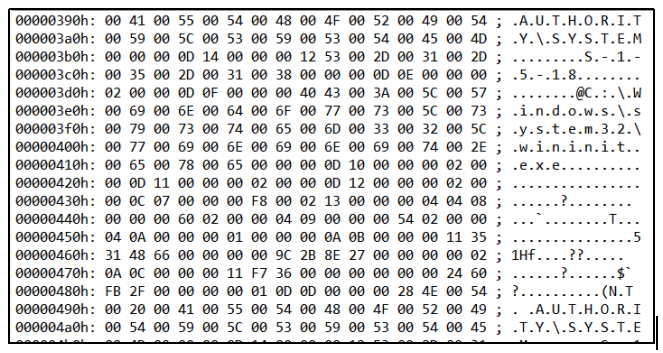

“New-Dsz-Implant”由“eHome_0cx”加載運行,在攻擊活動中配合“Back_Eleven”所搭建的數據傳輸鏈路使用。其自身無具體竊密功能,需通過接收主控端指令加載功能模塊,實現各項竊密功能。本次網攻事件中,攻擊者使用“New-Dsz-Implant”加載了25個功能模塊,各模塊功能情況如下表所示。

表 “New-Dsz-Implant”各模塊功能

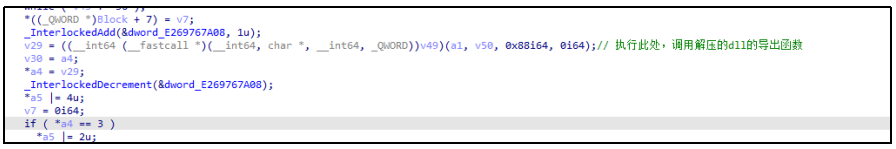

圖 “New-Dsz-Implant”加載module0模塊代碼

圖 module0加載其他模塊代碼

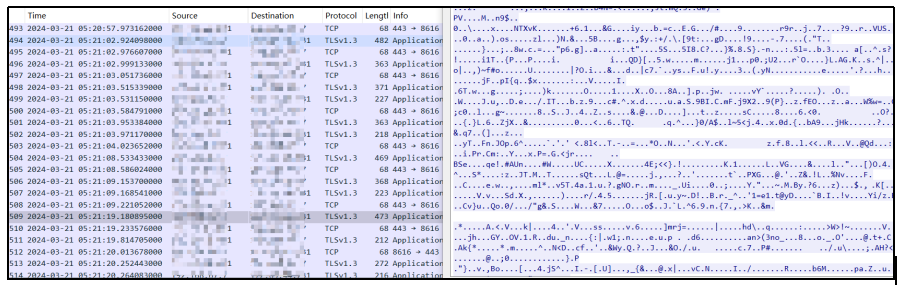

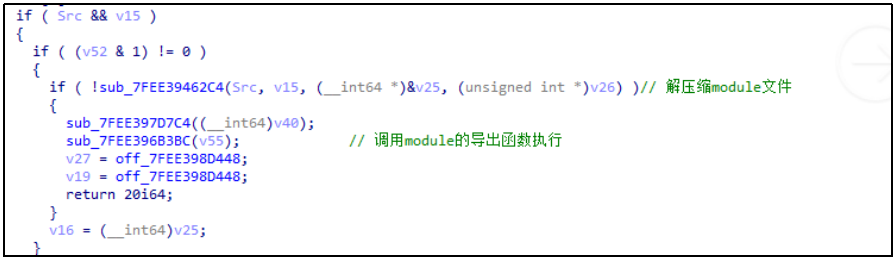

“New-Dsz-Implant”與主控端進行通信時,先使用AES和TLS1.2進行2層數據加密,再使用本地回環的方式利用“Back_Eleven”進行另外2層數據加密,最終實現4層嵌套加密。

圖 嵌套加密模式

圖 創建本地回環通信

圖 本地回環通信數據包

圖 解密回環通信數據為進程信息

四、背景研判分析

(一)技術功能細節

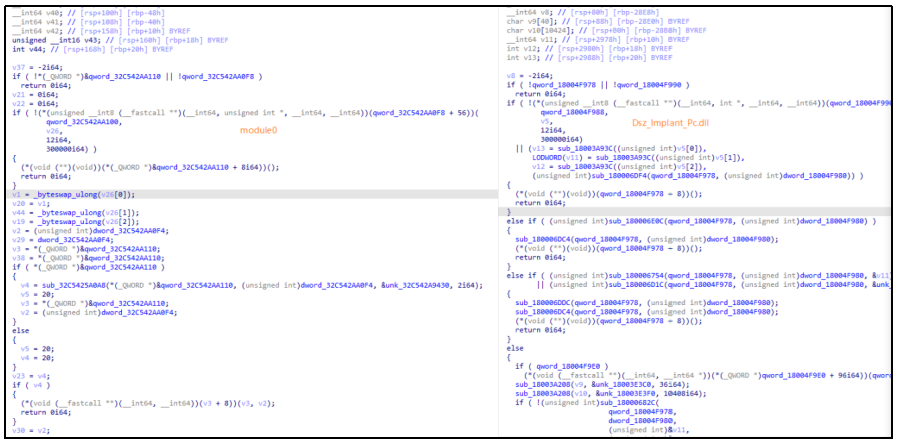

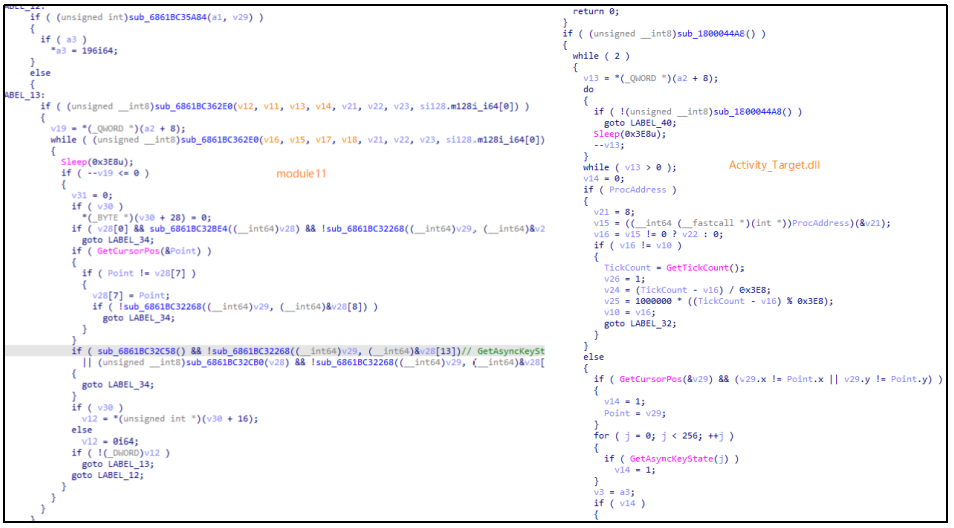

“New-Dsz-Implant”是一個網攻武器框架,通過加載不同的模塊實現具體功能,此種功能實現方式與NSA武器庫中“DanderSpritz”網攻平臺一致,且在代碼細節上具有高度同源性,並進行了部分功能升級:一是加密了部分函數名稱和字符串;二是使用係統的常規模塊名稱偽裝功能模塊;三是功能模塊編譯時間從2012至2013年更新至2016至2018年,各功能模塊增加了模擬用戶操作函數,偽裝用戶點擊、登錄等正常行為以迷惑殺毒軟件的檢測。

表 “New-Dsz-Implant”和“DanderSpritz”所加載功能模塊對比

圖 module0(左)與Dsz_Implant_Pc.dll(右)代碼同源性對比

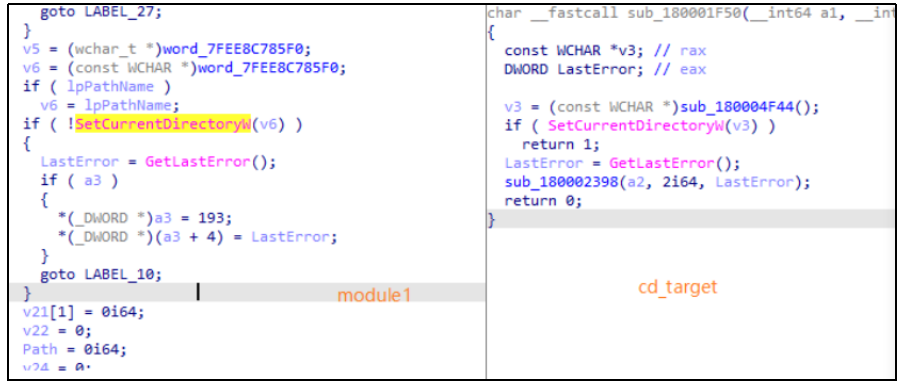

圖 module1(左)與Cd_Target.dll(右)代碼同源性對比

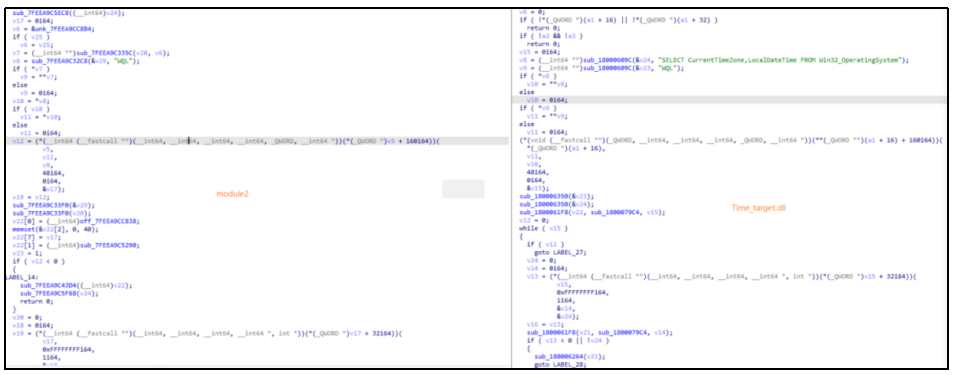

圖 module2(左)與Time_Target.dll(右)代碼同源性對比

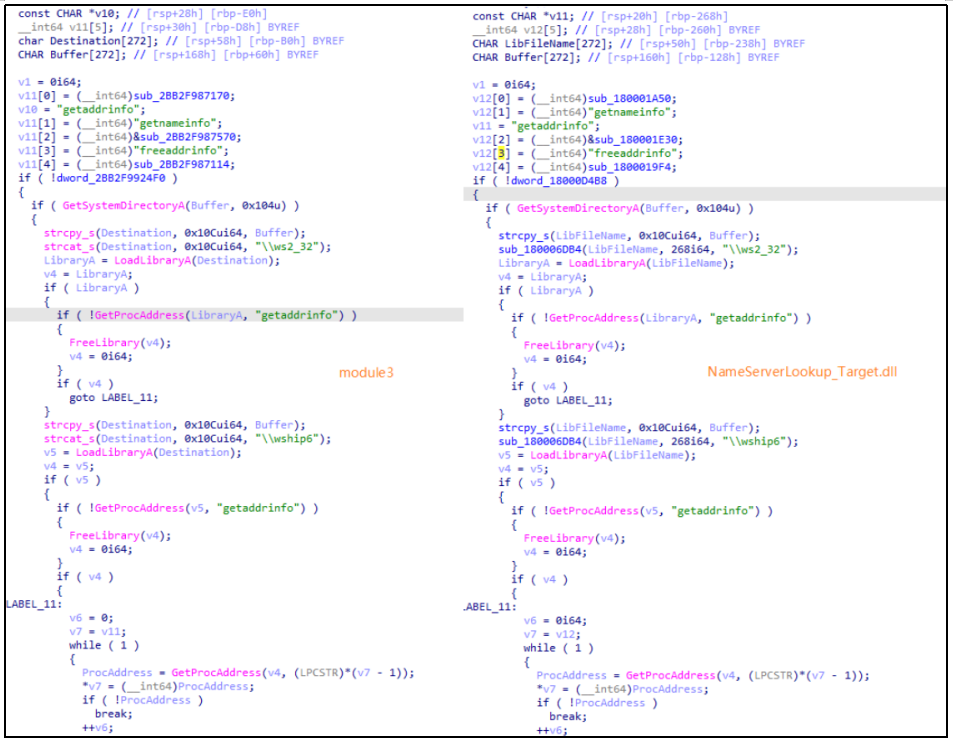

圖 module3(左)與NameServerLookup_Target.dll(右)代碼同源性對比

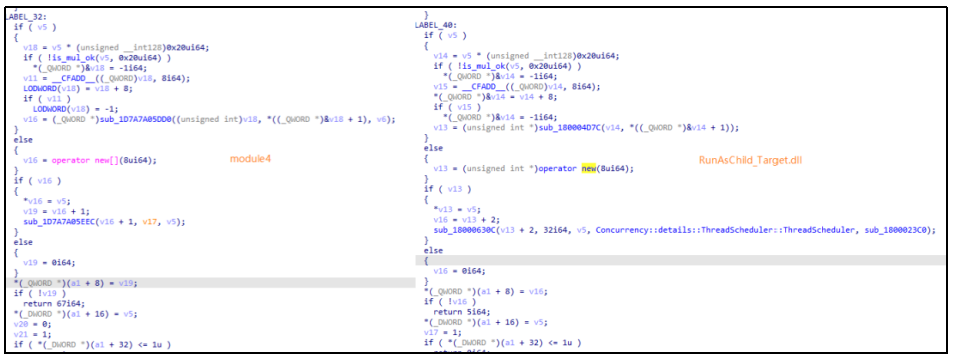

圖 module4(左)與RunAsChild_Target.dll(右)代碼同源性對比

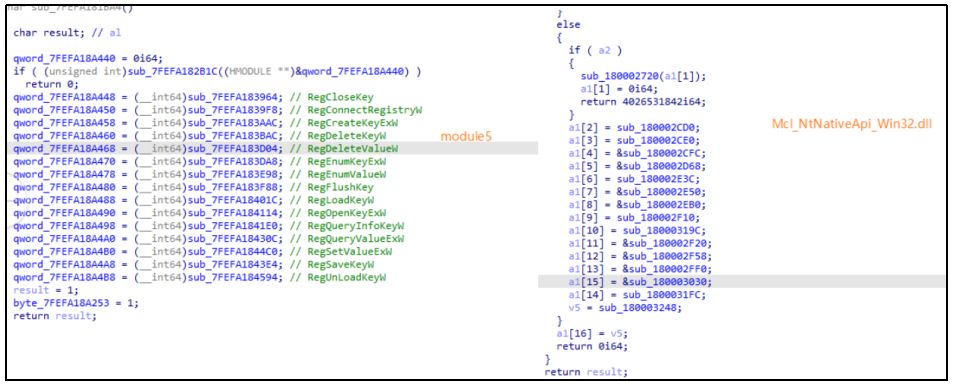

圖 module5(左)與Mcl_NtNativeApi_Win32.dll(右)代碼同源性對比

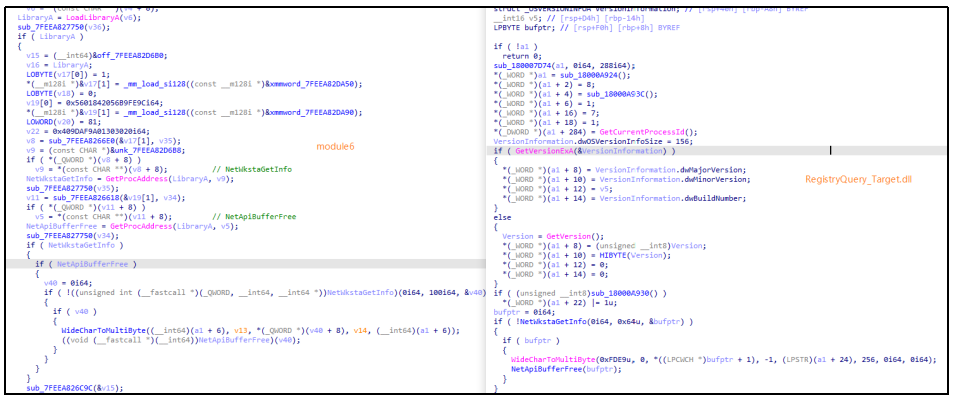

圖 module6(左)與RegistryQuery_Target.dll(右)代碼同源性對比

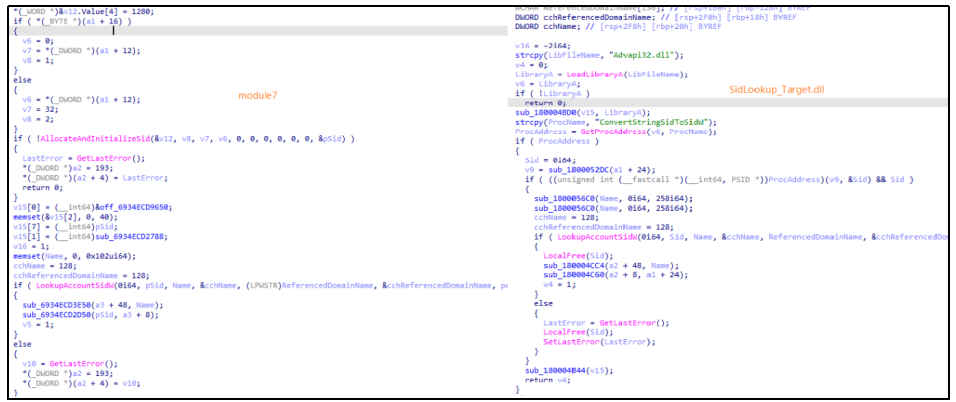

圖 module7(左)與SidLookup_Target.dll(右)代碼同源性對比

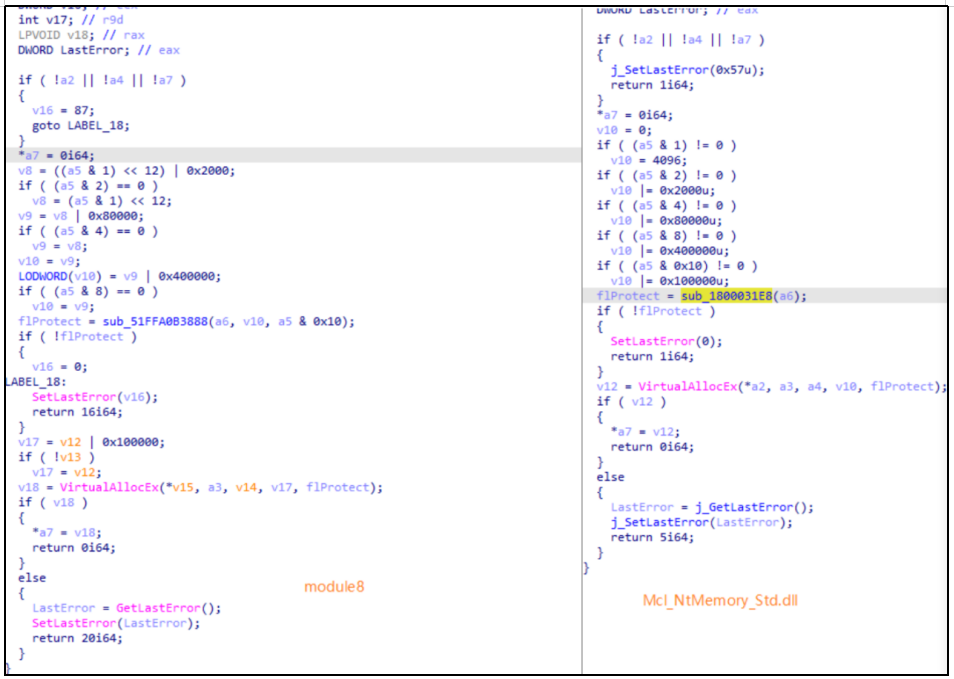

圖 module8(左)與Mcl_NtMemory_Std.dll(右)代碼同源性對比

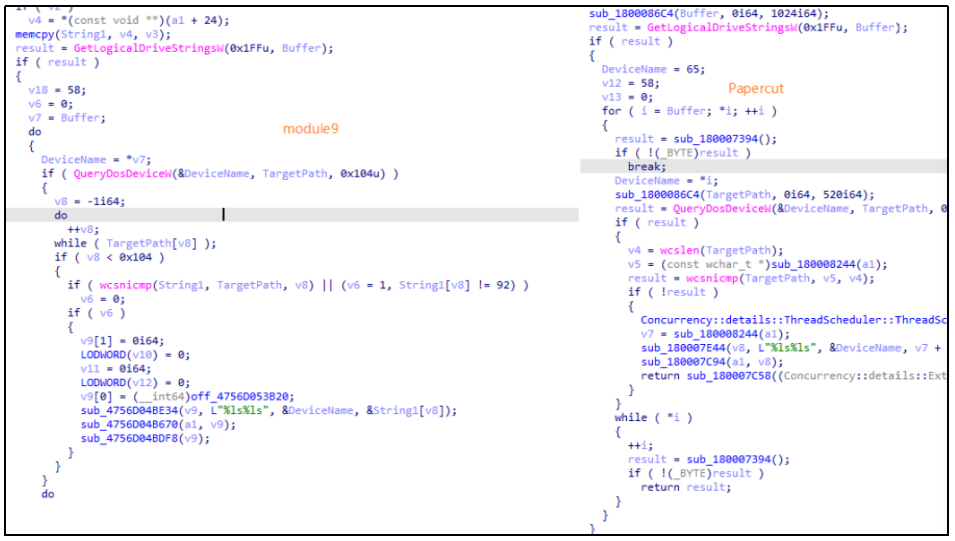

圖 module9(左)與Papercut_Target.dll(右)代碼同源性對比

圖 module10(左)與UpTime_Target.dll(右)代碼同源性對比

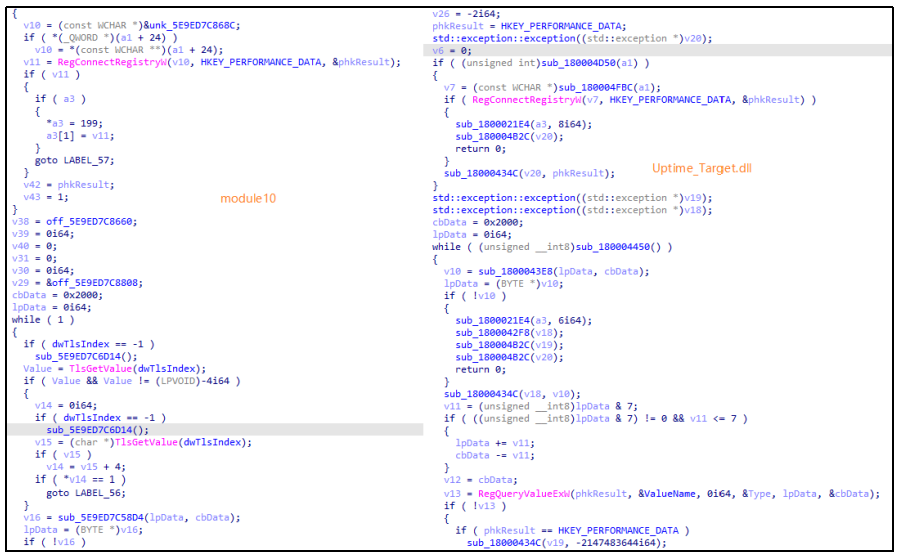

圖 module11(左)與Activity_Target.dll(右)代碼同源性對比

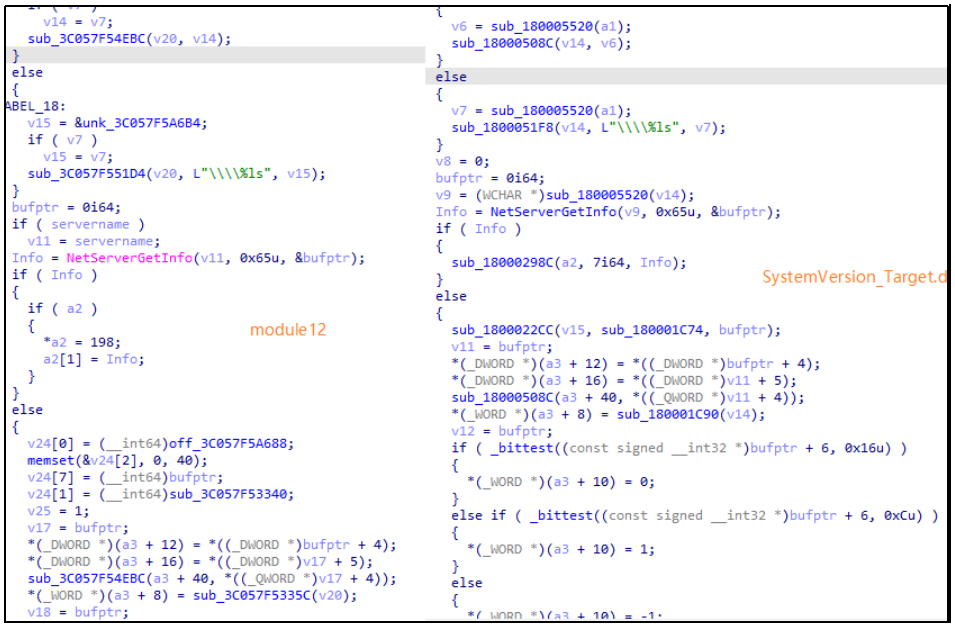

圖 module12(左)與SystemVersion_Target.dll(右)代碼同源性對比

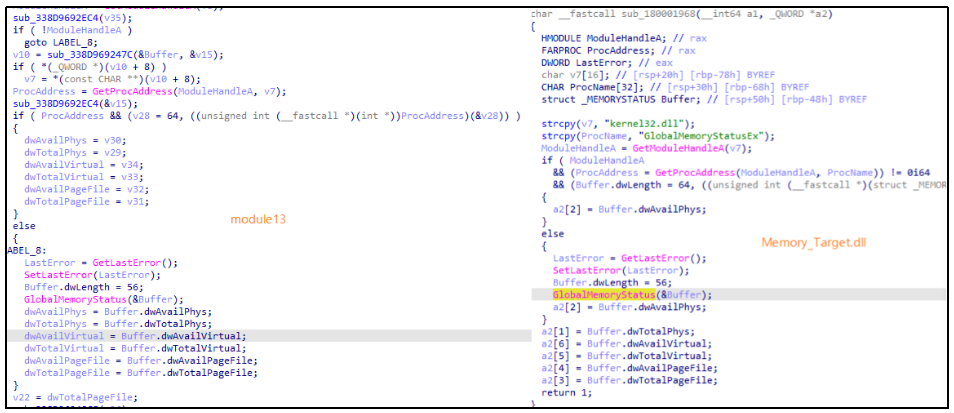

圖 module13(左)與Memory_Target.dll(右)代碼同源性對比

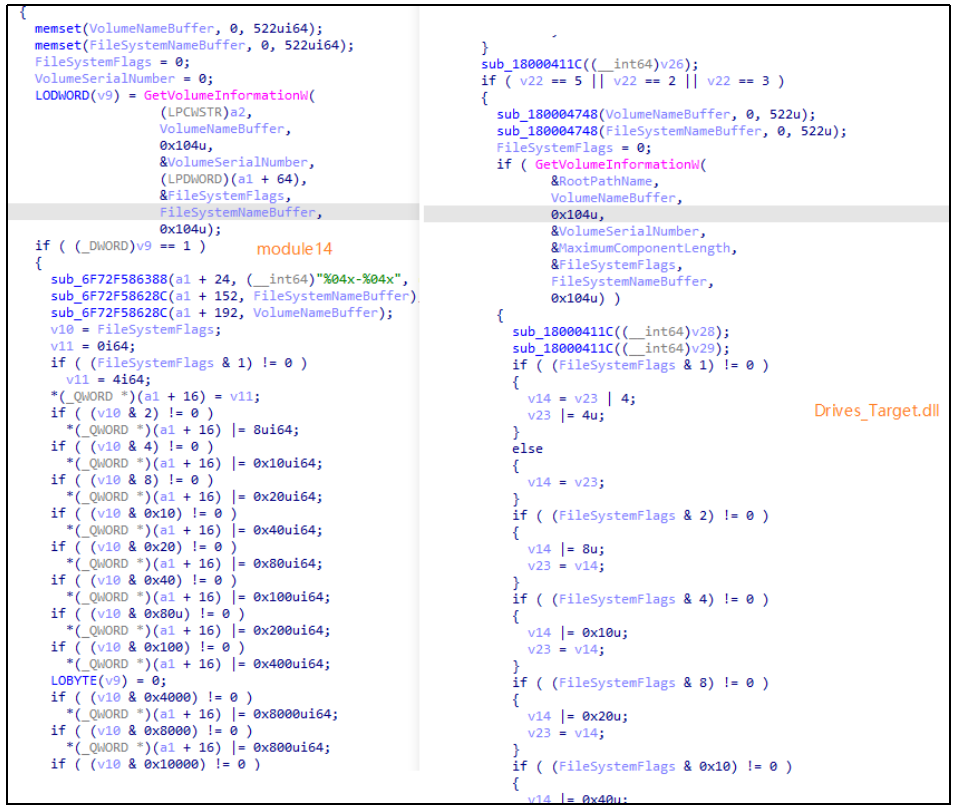

圖 module14(左)與Drives_Target.dll(右)代碼同源性對比

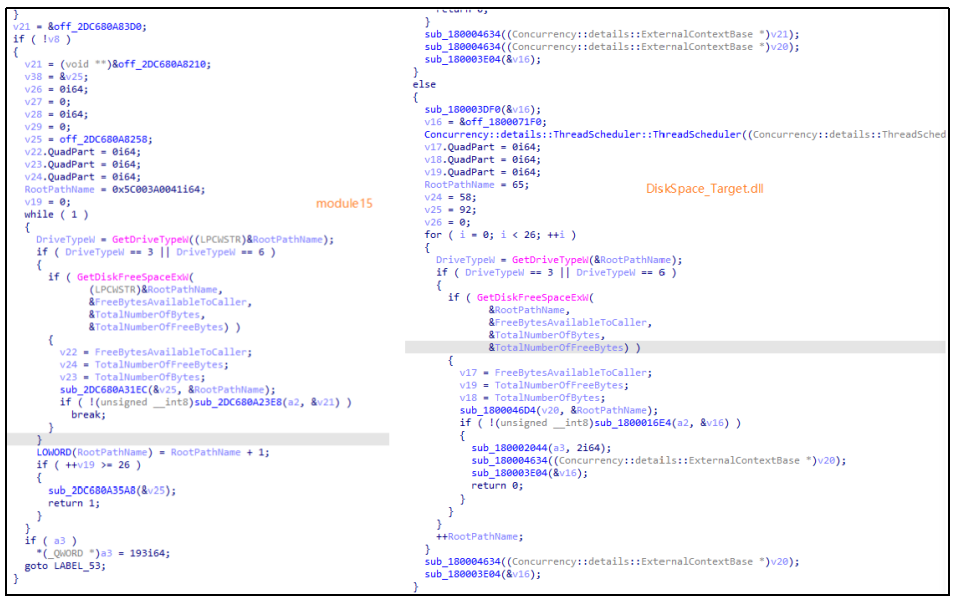

圖 module15(左)與DiskSpace_Target.dll(右)代碼同源性對比

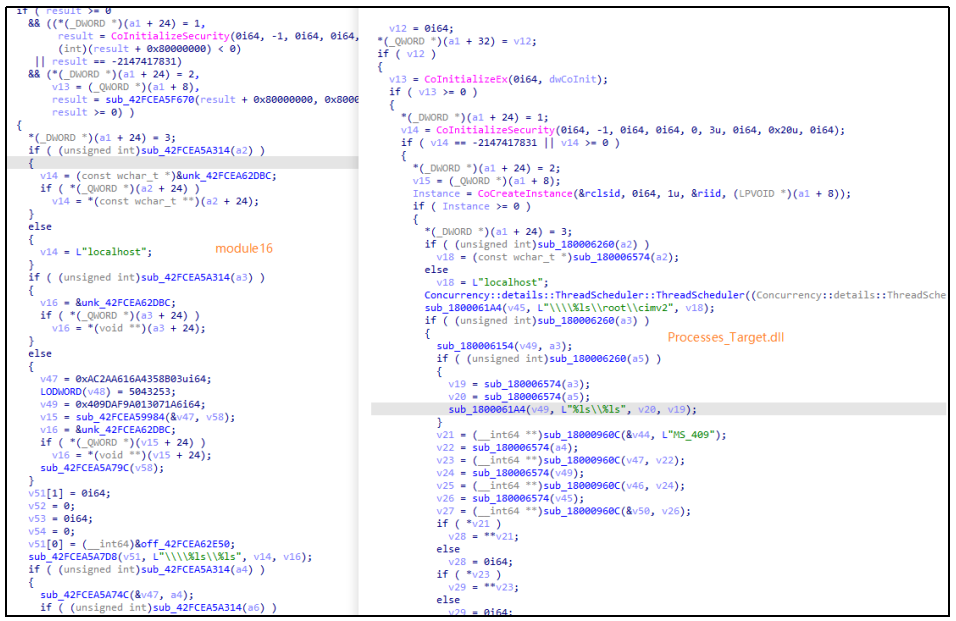

圖 module16(左)與Processes_Target.dll(右)代碼同源性對比

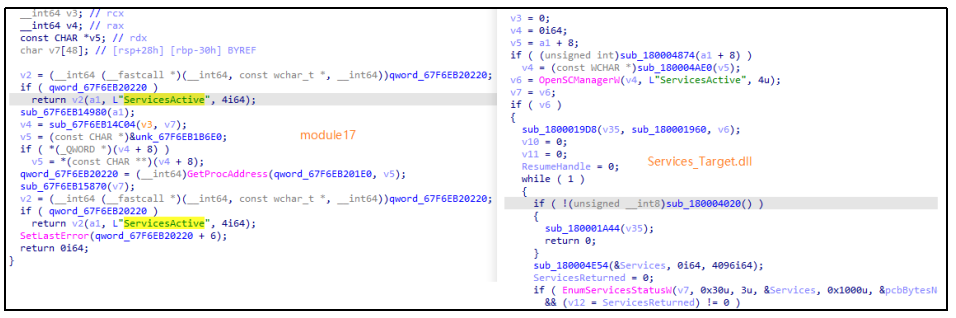

圖 module17(左)與Services_Target.dll(右)代碼同源性對比

圖 module18(左)與Audit_Target_Vista.dll(右)代碼同源性對比

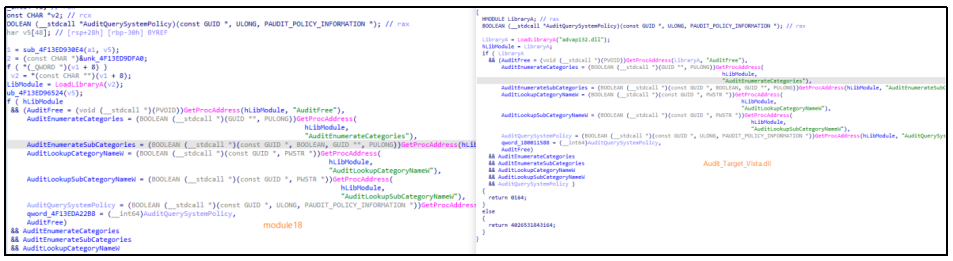

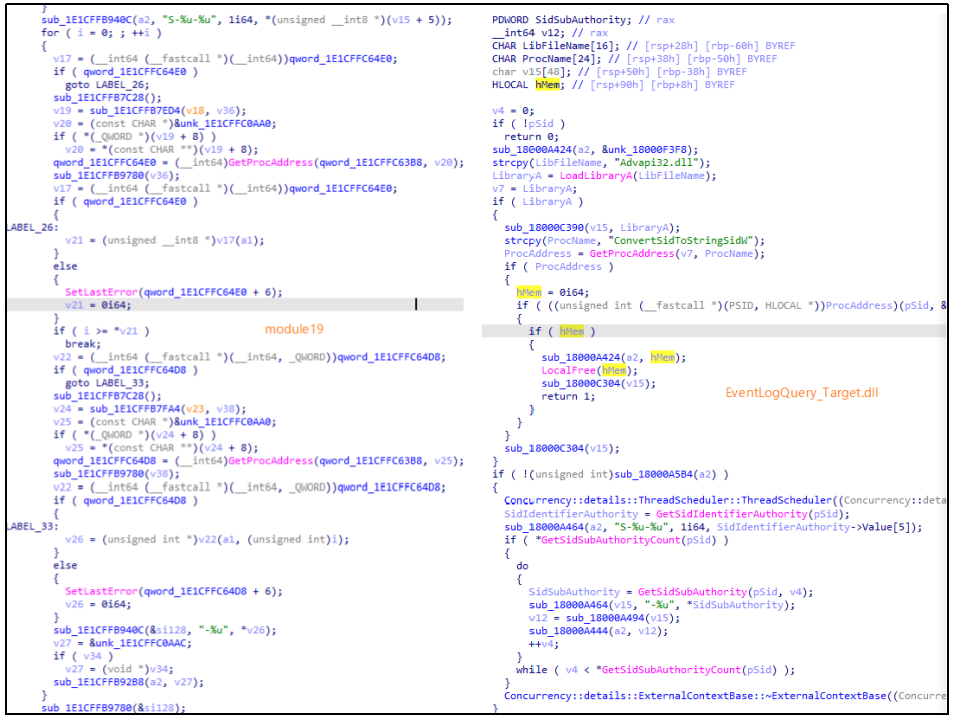

圖 module19(左)與EventLogQuery_Target.dll(右)代碼同源性對比

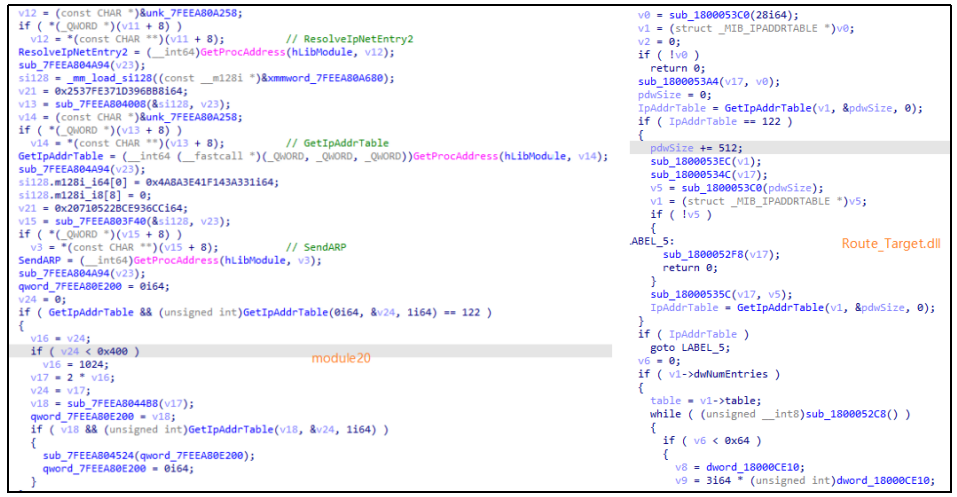

圖 module20(左)與Route_Target.dll(右)代碼同源性對比

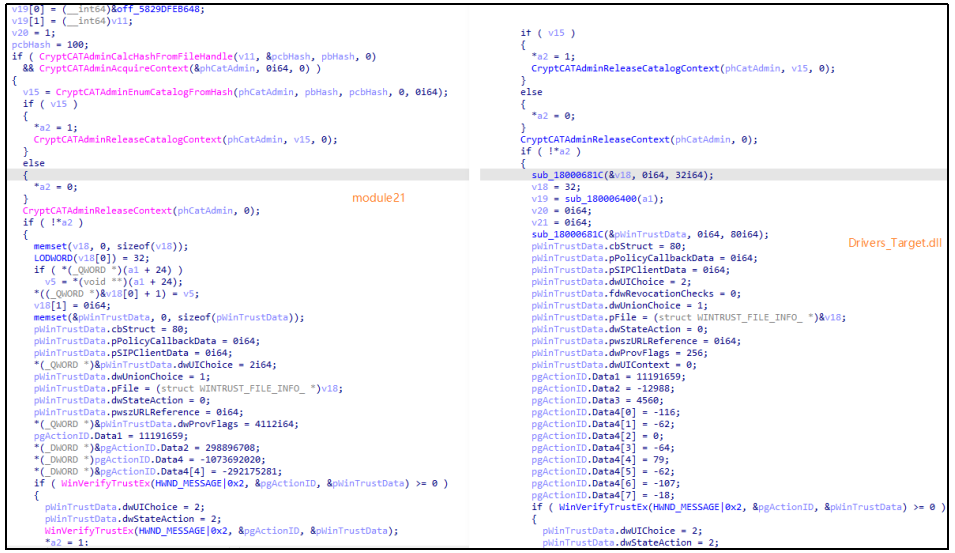

圖 module21(左)與Drivers_Target.dll(右)代碼同源性對比

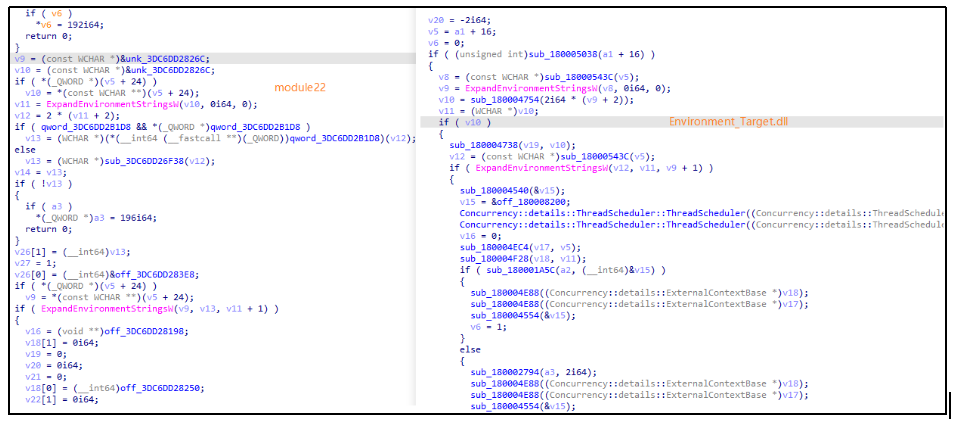

圖 module22(左)與Environment_Target.dll(右)代碼同源性對比

圖 module23(左)與Packages_Target.dll(右)代碼同源性對比

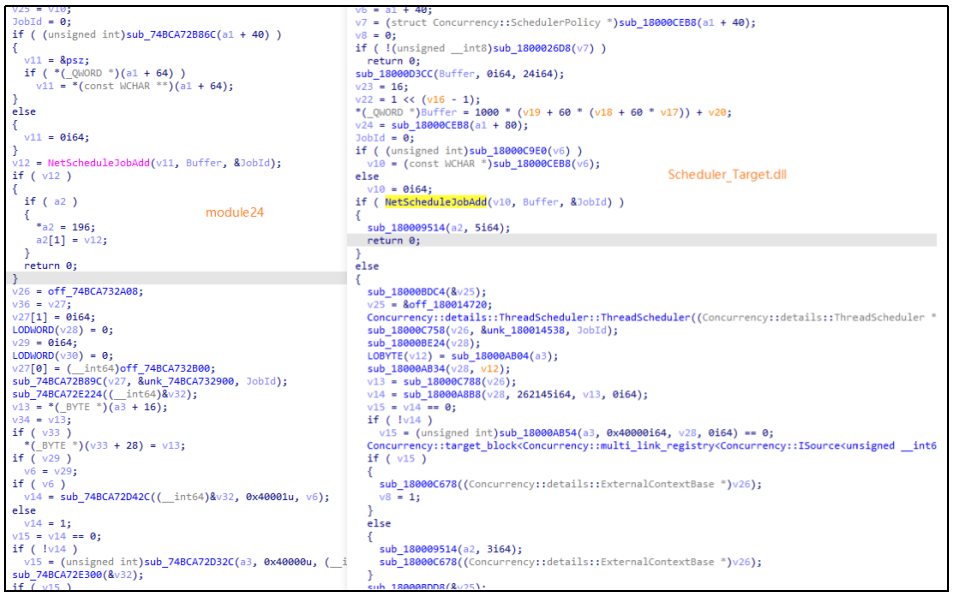

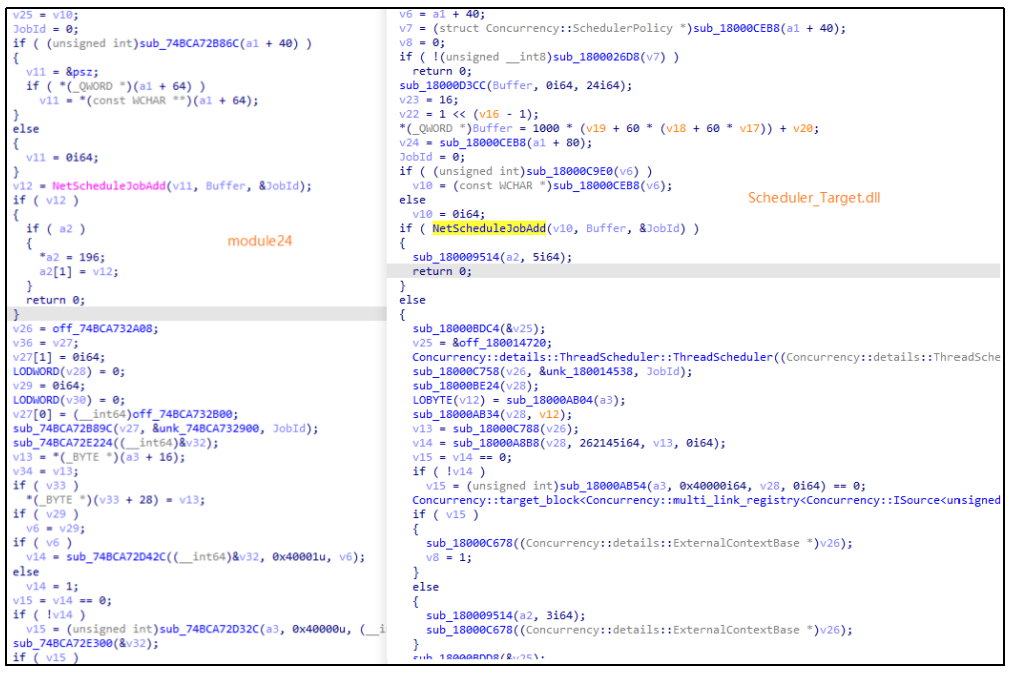

圖 module24(左)與Scheduler_Target.dll(右)代碼同源性對比

(二)樣本駐留方式

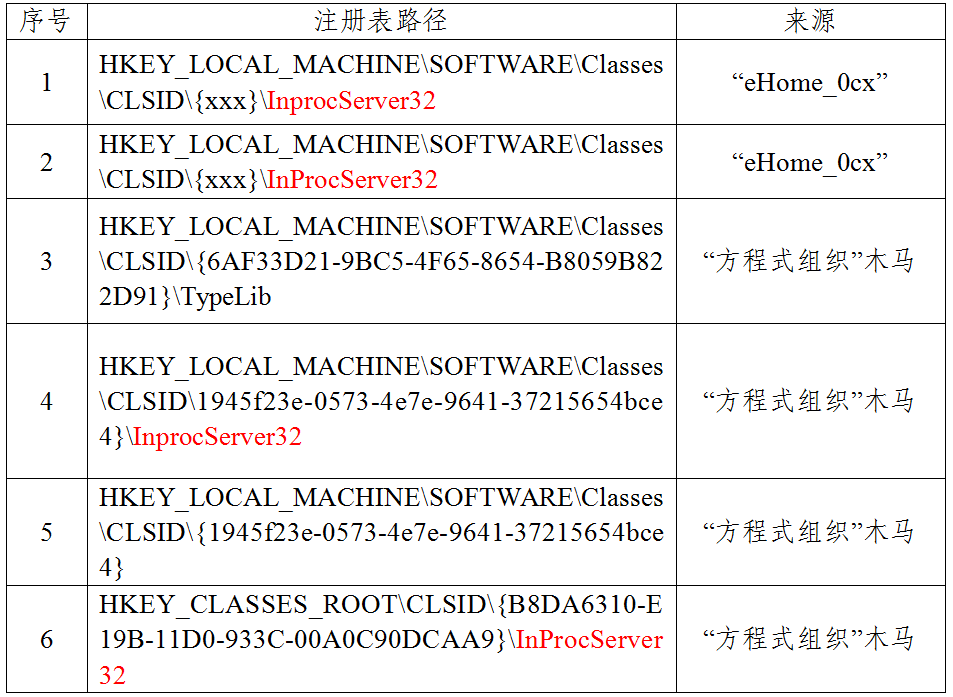

“eHome_0cx”的部分駐留文件通過修改注冊表InprocServer32鍵值的方式,劫持了係統正常服務,在係統正常程序啟動前加載實現自啟動。注冊表修改位置與NSA“方程式組織”所使用網攻武器相同,均位于HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID下隨機ID項的InProcServer32子項。

(三)數據加密模式

攻擊者使用的3款網攻武器均採用2層加密方式,外層使用TLS協議加密,內層使用RSA+AES方式進行密鑰協商和加密,在竊密數據傳輸、功能模塊下發等關鍵階段,各武器的相互配合實現了4層嵌套加密。此種多層嵌套數據加密模式與相比于“NOPEN”使用的RSA+RC6加密模式有了明顯升級。

五、碼址披露

2023年8月至2024年5月,美方用于命令控制的部分服務器IP,如下表。