文化勃興·文化遺產保護濃墨重彩 文化家底前所未有清晰 | 奮進“十四五”

央視網消息:文化是一個國家、一個民族的靈魂。“十四五”期間,我國文化遺產保護可以說是濃墨重彩,我們的文化家底前所未有的清晰。在每一件文物中,中華民族不斷尋找“何以文明、何以中國”的答案。

考古新發現 良渚人已能造出“防滲牆”

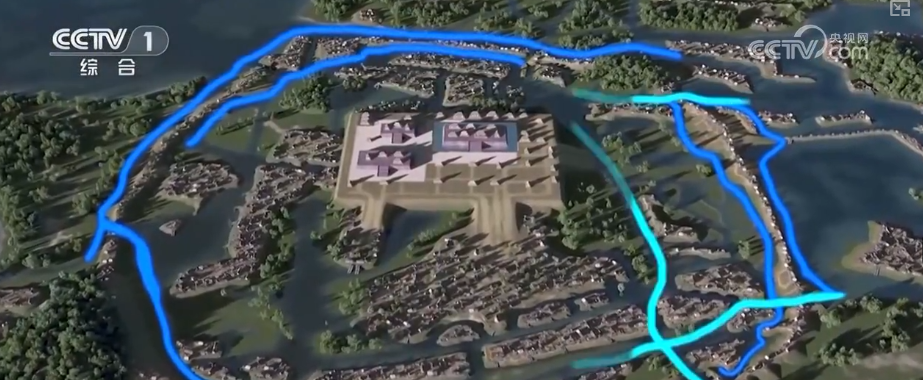

位于杭州余杭的良渚古城遺址,實證了中華5000多年文明史。而最近,考古又有了新發現。

浙江省文物考古研究所科技考古室主任、良渚古城及水利係統考古項目負責人王寧遠介紹,良渚人實際上順著這個壩的軸向,挖了一條齒槽,換填了不滲水的材料,形成一道防滲牆。良渚人築壩的工藝和材料選擇和我們今天非常類似。

良渚水利係統是中國迄今發現最早的大型水利工程遺址,也是世界上迄今發現最早的堤壩係統之一。它與古城水係共同構成完整的“水城”網絡,不僅馴服了洪水,更化身為城市水上通道,將重要物資輸送至古城。

王寧遠介紹,我們可以清晰地看到,5000年前的良渚先民具有非常大的規劃視野和極高的科學建設的水準,體現了我們5000年文明的高度。

三星堆遺址與金沙遺址將聯合申遺

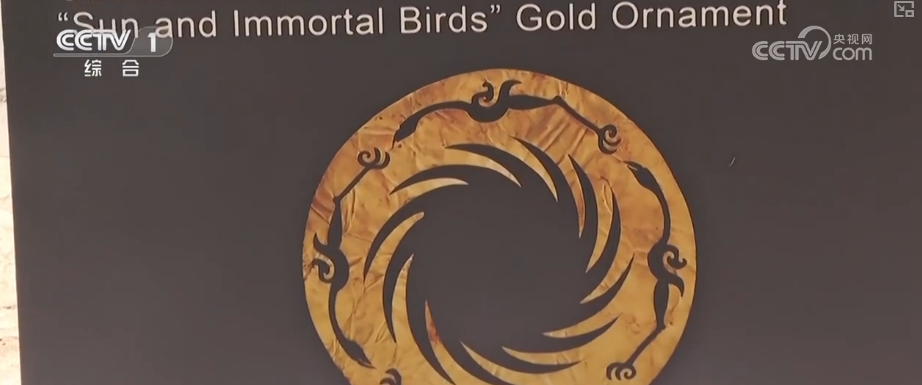

這里是金沙遺址博物館的遺跡館,是目前中國保存最為完整的商周時期的大型祭祀遺跡場所。在這里發現了數以噸計的象牙以及6000余件珍貴文物,其中就包括金沙遺址博物館鎮館之寶——太陽神鳥金飾。

如今,三星堆遺址和金沙遺址這兩處古蜀文明將聯合申遺。在川渝大地上,太陽神鳥早已飛出博物館,融入城市生活。“太陽神鳥”號金沙文化地鐵專列、全國首架博物館主題涂裝飛機“金沙號”成為一座座“穿越三千年”的移動博物館。

金沙遺址博物館副館長王方介紹,近幾年,他們在17個國家和地區的31個城市舉辦了不同主題的展覽,推動文明交流與互鑒,讓古蜀文明走向世界。

我國文物資源家底基本摸清

“十四五”期間,我國文物資源家底基本摸清。據統計,我國共有76.7萬處不可移動文物,1.08億件(套)國有可移動文物,各級非遺代表性項目10萬余項。“考古中國”21個重大項目統籌推進,7700余項考古發掘項目深入實施。從良渚、二里頭到殷墟、三星堆,我們不斷刷新著對人類史、文化史、文明史的認知深度。