焦點訪談堶年輕人鐘情老手藝 非遺裝上“新引擎”

中秋節,是國家級非物質文化遺產。假期這幾天,不少朋友的旅遊打卡照和以前有了新變化,大家曬的不再是清一色風景,而是有人舉著親手捏的青瓷茶盞,有人捧著糖畫逛市集,還有人把掐絲琺瑯手作當成伴手禮。曾被認為有些“老氣”的非遺技藝,如今成了年輕人眼里的“香餑餑”!

非遺匠人里也冒出不少年輕面孔,他們不把老手藝當“老古董”,反而用新招兒玩出新花樣,讓非遺又有潮范又有趣。從前總擔心老手藝被快節奏生活“拍在沙灘上”,可這個假期看下來,經典永流傳!今天就收攏這份熱情,聚焦雙向奔赴,回答為啥年輕人愛上老手藝?非遺遇見青春活力能迸發出什麼新魅力?

要說近期非遺圈里最亮眼的“大場面”,今年的中國非物質文化遺產保護年會絕對算一個!有近萬名演職人員參加巡遊展演,河北常山戰鼓鼓點震耳,貴州阿妹戚拖舞舞步靈巧,廣東佛山醒獅躍動騰挪,全國知名非遺項目在這里輪番“炫技”。表演隊伍里很多都是年輕面孔,他們把老手藝演得有模有樣,已然成了非遺傳承的生力軍。

帶著一腔熱愛鑽進老手藝里的年輕人現在越來越多。80後繡郎張雪用記憶金屬與絲線做出的“會動的蘇繡”,95後“面人郎”郎佳子彧把宮崎駿動畫、冰墩墩這些卡通形象融入創作,大受年輕人追捧。

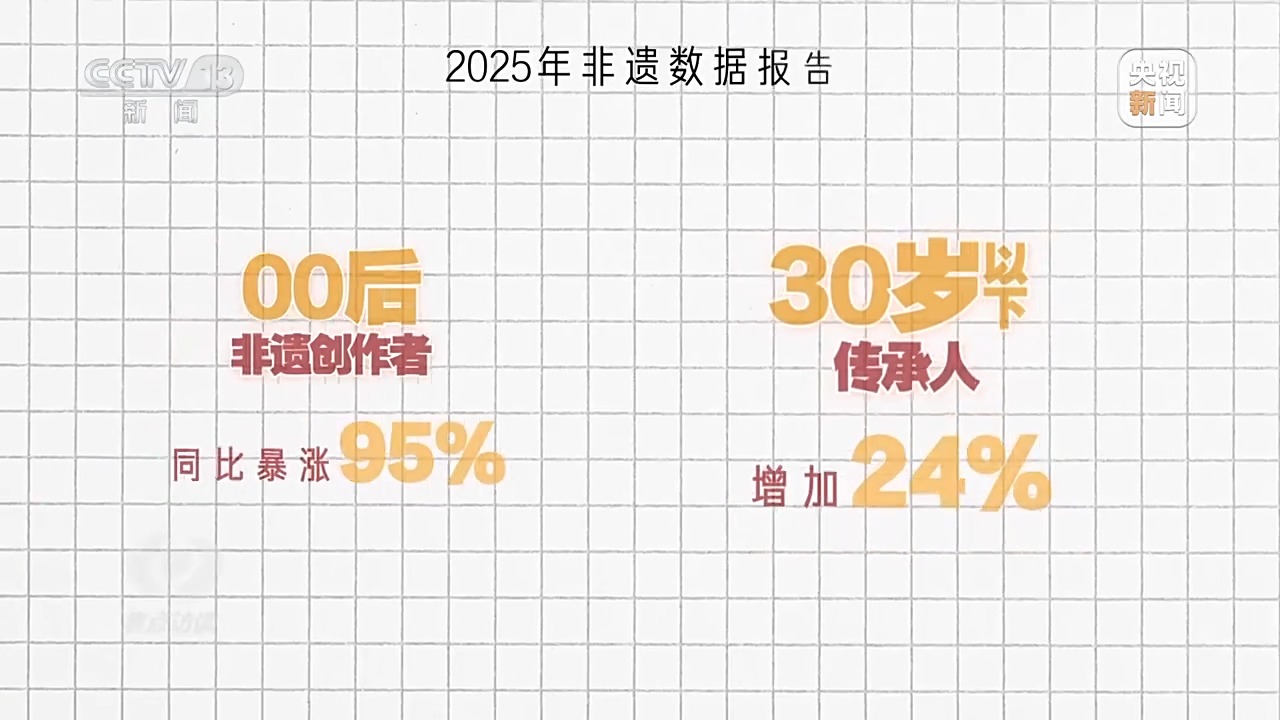

也許有人覺得這些故事太個別,所以我找到了某短視頻平臺今年的非遺數據報告,也很能說明問題。報告中提到,一年來00後非遺創作者同比暴漲95%,30歲以下傳承人增加24%。越來越多年輕人主動扛起了傳承的擔子。為啥他們願意一頭扎進這些“老行當”?我找到了幾位新生代代表性傳承人,試著解開這份“偏愛”背後的密碼。

剛走進滄州市南川老街,就被一陣震天的鼓點勾住了腳步。原來是一場精彩的北派舞獅正在上演,圍觀的人擠了里三層外三層。誰能想到,頂著沉甸甸獅頭、把獅子演得活靈活現的竟然是個姑娘!

滄縣獅舞代表性傳承人 高喬遷:“獅子一跳一躍,飛起來,再一旋轉,特別帥。北獅像我們滄州人的性格,比較倔強,遇到什麼事情都不肯放棄,有韌性,啥事都能扛過去。”

吸引高喬遷的不僅是舞獅的帥氣招式,更是藏在北獅里的“滄州魂”。要練好本事的倔強韌性,讓她熬過了拿磚頭練力量、手磨出血泡的苦日子,成了獨當一面的“女獅頭”。這位“女獅頭”有她的煩惱。舞獅演出多在鄉村集市,臺下多是老人,年輕人不懂門道也不喜歡。這麼好的手藝只能在村里演嗎?她不服氣。既然年輕人愛刷短視頻,她就試著把練功、表演片段發上網,沒承想這一試竟讓北獅火出了圈。

數字技術給傳統的非遺裝了“加速器”,短視頻、直播一發力,北獅從鄉村集市火到了全國網友眼前。觀眾竟然有這麼多?這讓這位年輕的傳承人覺得未來可期,弘揚老手藝有了信心。

更大的底氣來自國家實打實的支持:為了讓老手藝傳得遠、走得穩,中央財政專門設立非遺保護專項資金,到去年底已經累計投入113.80億元。國家發展改革委還撥付20.33億元建設非遺保護設施。對國家級非遺代表性傳承人更是貼心,每年給2萬元補助支持授徒傳藝,要是傳承活動評上優秀,還能多拿5000元!而全國大部分省份也都跟著安排了經費,支持省級傳承人。

政策托底讓非遺的家底越來越厚實:全國已認定國家、省、市、縣四級非遺代表性傳承人超9萬人,非遺代表性項目突破10萬項,一張覆蓋廣泛、銜接有序的非遺保護傳承體係日益健全。而這也帶動相關產業的發展。我看到某電商平臺的數據,這家平臺去年一年非遺好物線上銷量超65億單,相當于全國平均每人下了約4.6單!這數字是不是有點讓人震驚!顯然,傳承非遺不再是單靠“情懷硬扛”,老手藝跟市場碰撞出了“經濟火花”。有了體面的收入,年輕人自然更願意參與到非遺傳承中來。

在貴州省黔東南苗族侗族自治州,一片綠油油的稻田成了特別的“直播間”。侗族大歌非遺傳承人張國丹清唱著婉轉的侗族大歌,不時停下來跟網友們嘮嘮侗鄉的風土人情。7年前她辭去廣州的高薪工作回到家鄉,一頭扎進記錄、傳承侗族大歌的事業里,可沒多久她就撞見了最無奈的現實。

侗族大歌縣級代表性傳承人 張國丹:“我記得很清楚,有一個我們稱之為活歌譜(的老人),他跟我講,‘我已經捋順了,你來拍。’我說,‘好呀,下個星期我來拍你。’我去的路上就得到消息他走了,那時候深切感受到,文化消失比我們想象當中的要快太多了。”

老人的離世讓她揪心,更讓她著急侗歌傳承的困境。寨里年輕人大多外出謀生,沒人再跟著老歌師學唱,世代相傳的侗歌漸漸成了難得聽見的調兒。眼看老唱腔要斷檔,她四處打聽幫手,聽說縣里有位侗族人文歷史專家,立馬上門請教。專家的話語重心長:“侗族大歌本就長在生活里,不跟老百姓的日子綁在一起,早晚還是會冷下來。”這番話讓張國丹心里有了清晰的方向,把栽秧、收割這些充滿煙火氣的日常都揉進侗歌,拍成了展現侗族文化的鮮活視頻。視頻很快就火了,收獲了很多粉絲。

從前藏在深山少有人知的各種侗寨特產成了大家搶著下單的“香餑餑”,遊客也多了,冷清的寨子熱鬧起來。村民見唱大歌能增收,也紛紛加入了合唱。傳統的大歌與侗寨的振興同頻共振,激發了更多年輕人加入傳承的隊伍來。

張國丹幹脆在寨里建了間侗族大歌傳承室,還把周邊村寨孩子都接過來一起學,老唱腔有了新傳人。孩子們亮晶晶的眼睛里,藏著非遺傳承最動人的希望,這樣的希望能不斷生長,離不開國家為非遺搭起的“傳承階梯”。

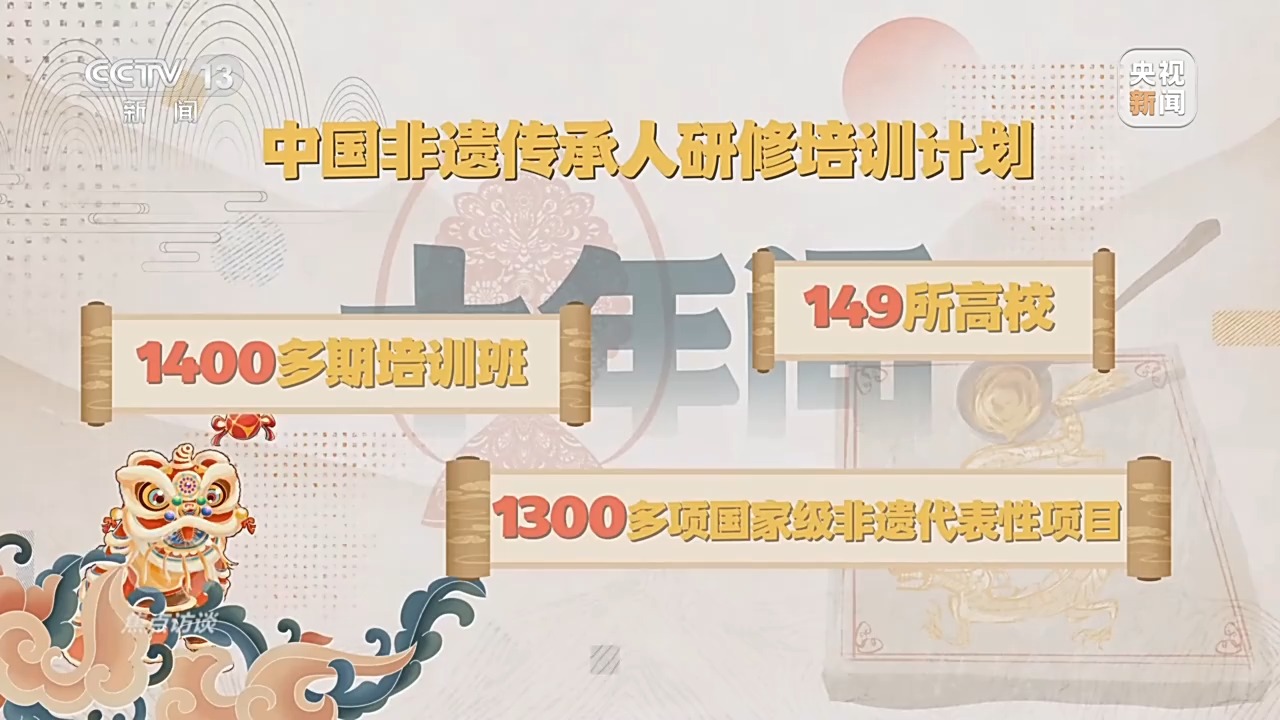

為了讓老手藝後繼有人,從中央到地方都拿出了實在舉措:文化和旅遊部聯合教育部、人力資源和社會保障部推出中國非遺傳承人研修培訓計劃,十年間集結149所高校力量,辦了1400多期培訓班,1300 多項國家級非遺代表性項目都被妥妥覆蓋,5.1萬人學到了老手藝,真本事;此外,200多所院校參與各地研培項目,讓20多萬人感受到了非遺的獨特魅力。

北京師范大學社會學院教授 蕭放:“把傳承人和傳承人群納入到高校的教育體係里邊,提升講故事能力、提升利用媒體媒介傳播非遺,這樣非遺的影響力擴大,我們有那麼多年輕人感興趣,把傳統變成新時尚,這是非遺傳承下去有機的動力,也是非遺的生命力所在。”

年輕人給傳統技藝帶來了很多新變化。他們不再固守傳統,而是琢磨著把傳統和當下生活擰成一股繩。你看,《哪吒之魔童鬧海》的配樂就融入了侗歌,網友稱“聽出血脈覺醒”;越劇《新龍門客棧》搞起沉浸式表演,新奇的參與方式讓老戲曲圈了一波年輕粉絲。這些年輕傳承人像給非遺裝上了“新引擎”,千姿百態的打開方式,讓老手藝充滿了時代活力。

現在,古老的非遺已經走進了普通人的日常。繡著非遺紋樣的服飾和背包成了年輕人出門的潮搭;捏面人、做蠟染這些非遺手作也成了緩解快節奏壓力的新選擇。

藏在衣食住行里的非遺,不只是好看好玩的物件,更是對傳統與時俱進的創新表達,是能串聯起人心的“文化紐帶”。哪怕隔著海峽,也能把同根同源的心意拴在一起。

最近一群年輕的潮汕舞者,帶著英歌舞火到了臺灣,一段一分多鐘的視頻直接收獲十萬點讚。臺灣網友的留言特別暖,有人說,“這種交流真的讓人感到舒服,有種說不出的親切”,還有人喊“同宗同源的好家人”。這群年輕舞者里,有個叫億點點的姑娘,她長相甜美,但跳起舞來颯爽英姿,很受臺灣朋友歡迎。

年輕人為什麼愛上了非遺?因為這是一場文化根脈與青春活力的雙向奔赴,是非遺里的民族精神吸引著年輕人尋根,是國家百億資金給予托底,是數字技術和產業發展鋪就了坦途。當這些力量交匯,非遺傳承“接力棒”自然交到了年輕人手中。而年輕人也沒辜負這份期待,他們帶著創意和闖勁,讓非遺真正地“活”在了當下,老手藝在青春里長出無限可能。我也相信,未來的非遺還會在更多年輕的傳承者手中,書寫出更蓬勃、更鮮活的篇章。

編輯堶龐小薇 馬頤盟 吳匯軍 徐麗瑛攝像堶付鵬 陳恆傑剪輯堶趙鵬 周維策劃堶牛彥敏