美麗中國就在你我身邊 “公園+”模式讓城市空間更有活力

央視網消息(焦點訪談):這個假期,很多公園都準備了豐富的活動,您和家人有沒有去逛逛呢?說起逛公園,在我們小時候那也算件大事,小朋友早早就念叨著,要準備好吃的,去賞花、看動物、玩碰碰車。不過不知您注意到沒有,除了那些歷史悠久的城市大公園、國家級公園、野生動物園等等,最近這幾年,還有不少新建的口袋公園就出現在我們身邊。它們有的很小,有的甚至連圍牆都沒有,和傳統的公園好像不太一樣,綠化、彩化、立體化的植被已經成了我們日常生活的一部分。美麗中國其實就在你我身邊,今天我們一起去探一探。

逛公園只是大爺大媽的最愛?那可是過去式了,我發現,近幾年,一些新晉的“網紅”公園里年輕人已經成了打卡主力軍。

看早春的山桃花,逛夢幻的泡桐大道,赴深秋的銀杏之約,聽一場露天音樂會。哪怕只是在大草坪上野個餐,也要美美地打個卡。套用最近流行的一個熱詞——chill,要的就是悠閒自在的范兒!

上海世博文化公園去年剛全面對外開放,就成了上海浦東最熱門的“網紅”公園。要說它脫穎而出的理由,還真不少,不過我比較感興趣的倒是一個細節,答案就在一片草坪上。它有個浪漫的名字,叫“音樂之林”。大草坪就像一個天然劇場,時下最流行的露天電影、音樂演出時常在這里舉辦。而且在這里,遊客可以隨意席地而坐野餐,孩子們能在草地上肆意撒歡。

大海、沙灘,騎行、美美地拍照……今年8月,深圳前海石公園的桂灣段剛剛建成開放,也迅速成為年輕人熱衷打卡的新地標。作為大型濱海公園群,這里有12公里海岸線和充滿設計感的景觀布局。周邊商務樓里的年輕人很喜歡來吹吹海風,坐在沙灘椅上放空,這是他們最直接的“解壓方式”。而一個剛建成的人工沙灘是小朋友們最喜歡的遊樂園。

現在這樣又精致又實用的公園在各地隨處可見,成了中國的“公園景觀文化”。這背後自然離不開政策的托舉。什麼?建公園也要國家出政策、作頂層設計嗎?當然了,建設美麗中國是國家著眼未來的一盤大棋,為咱們老百姓建公園就是其中重要一環,它可是實實在在的“民生福祉”。2023年,《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》發布。

翻開政策日歷,我發現建公園的政策也很具體。2022年,住房城鄉建設部印發《關于推動“口袋公園”建設的通知》,讓“見縫插綠”有了明確方向;2024年12月《城市公園管理辦法》正式施行,更讓公園建設和管理有了全面法治保障。

大家的體感到底準不準?其實我也很好奇,最近這幾年,咱們國家到底新建了多少個公園?我查詢了多方資料,找到這樣的數據:今年上半年,全國新開工建設口袋公園3420個。截至6月底,全國共計建設口袋公園5.4萬余個、綠道14.2萬余公里。

更值得關注的是,我國城市人均公園綠地面積已經從2012年的11.8平方米,提升至15.91平方米。北京、上海、深圳、成都等城市已經成了妥妥的“千園之城”。在寸土寸金的深圳,平均每1.5平方公里就有一個公園,91%的居民都能在步行10分鐘內抵達公園綠地。

走幾分鐘就是公園,這樣的“綠色密度”,不就是老百姓幸福感的來源嗎?那麼,除了數量多,公園的功能是不是也更全面了呢?今天咱們也去全國各地瞧一瞧。

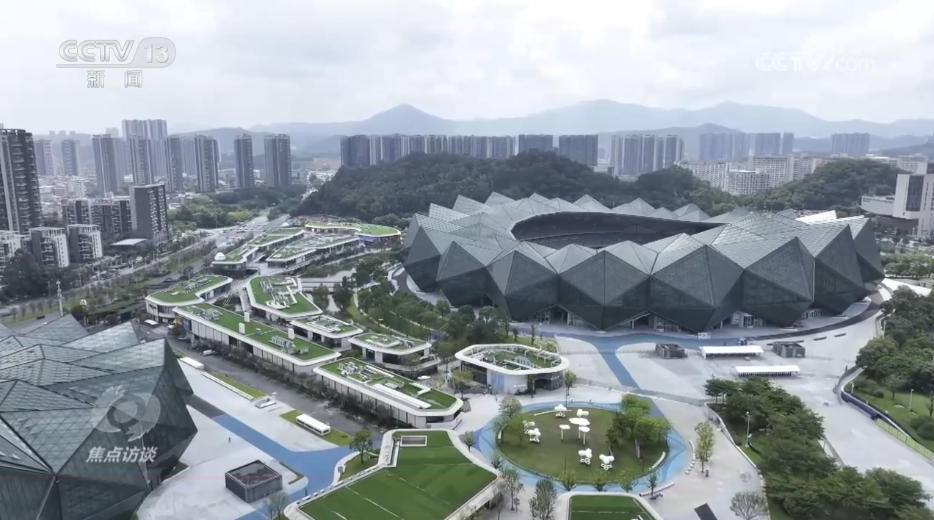

5G智慧跑道、無人機外賣櫃、智能清掃機器人,2023年建成開放的深圳筆架山體育公園,科技范兒十足。內蒙古鄂爾多斯的一些口袋公園則主打一個充滿童趣。在安徽馬鞍山,公園成了流動的文化課堂,有的公園以李白詩歌為主線,有的公園門口的書法屏風牆則寫著《陋室銘》。

走走看看,我發現如今的公園建設理念在不斷升級,早已不是一味“挖湖堆山、種花種草”的模式,而是深度融入城市更新、生態修復、民生改善等需求。讓我感受最深的是一切改變都出于“以人為本”,所以更有溫度。

中共中央黨校(國家行政學院)教授郝棟:“比如現在隨著人口老齡化時代的到來,公園做了很多適老化改造。比如現在科技賦能公園,可能手指一點,從一些App上就可以預約、可以買票。這種潛移默化的變化,體現了我們城市發展理念在更好地服務于人的需求。”

這兩年有個很火的詞叫“跨界”,我發現這個潮流公園也跟上了。啥意思呢?就是公園不再是單一的休閒場所,越來越多公園正打破圍牆,與商業、藝術、體育等多種元素無界融合。不明白?那舉個例子,比方說公園+商業模式,來深圳看看。正逛著商業街,轉角就能走進綠道,還能喂天鵝和梅花鹿,這誰還分得清是逛商場還是逛公園啊?沒錯,這里的公園和商場就是無縫銜接的。

“公園+商業”“公園+文化藝術”“公園+體育”“公園+文創”等等,這些“公園+”模式讓公園不再是城市中孤立的“綠島”,而是成為連接城市各種功能的“綠色紐帶”,讓城市空間更有活力。

郝棟:“這樣的功能不斷聚集之後,公園打破了過去我們對于傳統公園的認識。這種“跨界+”的組合,一方面激活了公園的生態價值,另一方面賦予它更多的人文價值、商業價值等等。”

說了半天都是城市公園,難道鄉村就不用建公園嗎?當然不是!只是,鄉村公園的風景另有不同,你可以理解為是美麗如畫的荷花池、油菜花海、彩色稻田,甚至整個村落就是一個沒有圍牆、充滿野趣的大公園。

竹林掩映中的四川竹藝村由生態林木、宅院、耕地等圍合而成,類似于“盤”的居住形態,被稱為“川西林盤”。依托桃花源般的生態,又是國家級非物質文化遺產代表性項目“道明竹編”的核心傳承區,近年來,竹藝村一直在探索公園的鄉村表達。

竹藝村的真正蛻變,始于前些年的整村風貌改造。當地最大限度保留了村子的原生格局,並引入新村民開設書院、美術館,推動竹編與咖啡、茶館、民俗館等跨界融合。

四川成都崇州市道明鎮黨委副書記廖啟帆:“現在,我們村子不只是形態美了,同時也有很多藝術家、設計師在這里有了他們自己的藝術館和工作室。年輕人在這里能夠看到我們的鄉村並不輸城市,鄉村也可以非常時尚、時髦。”

目前,我國村莊的綠化覆蓋率達到32.01%,美麗鄉村建設與鄉村振興戰略深度融合,一座座“生長在田野中的公園”美了村落、活了文化、富了村民。

郝棟:“鄉村的公園化是一個很好的嘗試,把鄉村良好的生態環境和一些民俗文化要素,同現代公園建設的理念相契合,一方面賦予了公園更多樣的呈現形態,另一方面也給鄉村文化的傳承與創新發展提供了新的平臺,使鄉村振興有了更鮮活的動力。”

看了這麼多公園,你也許會問:為啥我家門口沒有公園?這公園建在哪兒是怎麼定的呢?我也想知道答案,經過觀察我發現,各地選址有共性,就是要“見縫插綠”,更要“精準落地”。比如,要有效利用城市中的邊角地、閒置地,還要結合城市的發展布局、人口分布等綜合考量。

深圳市規劃和自然資源局總體規劃處處長嚴震宇:“我們將可達性以及公園的服務半徑覆蓋率作為非常重要的指標,在規劃上就考慮到老百姓5到10分鐘可達的方式來進行公園布局。”

上海的探索則更具創新性:打破了“公園必須是專門用地”的思維定式,讓更多“隱藏的綠色”走進人們生活。

上海市綠化和市容管理局公園綠地處處長管群飛:“比如林地讓它開放,成為休閒森林公園,比如音樂學院打開、展覽館打開等等,非常受歡迎,而且這些綠地原來都是附屬綠地,開放以後也納入到了我們的公園體係。”

逛公園,看門道,我又想到一個問題:建公園的錢從哪來?不能全靠財政支持,各地也在探索多元化投入機制,讓公園既能建得好,更能運營得久。

成都的環城綠道給出了很好的示范。一條沿繞城高速打造的綠道,串聯起121個公園,錦城湖公園便是其中之一。公園里的高架橋下原來是一片閒置空地,當地採用了“政府引導+社會參與”的模式,由高速公路運營方川西公司負責這塊地的整體運營,再通過國有資產出租引入社會資本,建設籃球、網球等運動場館。

蜀道集團川高川西公司資產經營部工作人員張傑穎:“錦城湖運動空間一方面為公園完善和補充了一定的運動空間,公園的人流也為架空層的可持續運營帶來了動能。”

如今,長約一公里的橋下空間已經建起了大大小小十幾個運動場館。

四川成都高新區石羊街道辦事處工作人員袁子涵:“錦城湖公園是我們街道體育業態最豐富的公園,今年以來我們街道已經組織開展了水上龍舟皮劃艇大賽、青少年籃球、羽毛球、親子趣味跑等體育活動50余場,在轄區營造了濃厚的全民健身氛圍。”

說了這麼多公園的變化,我發現要實現這些變化,遠遠不只是做到“見縫插綠”、多建些公園那麼簡單,這些變化里藏著城市與鄉村共同發展的密碼,也彰顯著“以人為本”的發展理念。

而美麗中國從來不是遙不可及的藍圖。它是你下班路過的那片草坪,是周末帶娃撒歡的沙灘,是鄉村里盛放的花海,是稻田里的夏日音樂會。這些散落在身邊的點點“綠色”,編織成我們對美好生活的向往。美麗中國的概念很大,但它時時刻刻就陪在我們身邊。