校館弦歌堶千年文物匯聚浙大藝博館 青春力量接續文化傳承

在浙江大學紫金港校區西南角,一座灰紅磚牆相間、兼具現代感與歷史氣息的建築靜靜佇立——這就是浙大藝術與考古博物館。作為國家一級博物館,浙大藝博館自誕生之初便承載著“以物見史”的使命,從史前文明到近現代藝術,跨越千年的文物在此匯聚,訴說著中華文明的燦爛,更點燃了無數青少年心中的文化火種。

今天,我們一起走進浙大藝博館。

這個假期,浙大藝博館迎來一批又一批年輕的面孔。從良渚玉璧的神秘紋路,到顏真卿《西亭記》碑的蒼勁筆觸,從秦漢瓦當的雲氣流轉,到南宋官窯的青釉凝脂——每一件文物,都在無聲中喚醒人們對歷史的敬畏與共鳴。

杭州市省府路小學學生 楊思晨:我可以學習一下古人們畫畫的方法,比如留白,我們一般都是直接用白色顏料涂上去的,但是古人們又運用了留白的方法,有特別的藝術感。

浙江大學藝術與考古學院學生 許辰魚:直觀真切地感受到中國山水畫的發展歷程,以及在歲月當中所蘊含的文化力量。

藝博館不僅免費向公眾敞開大門,更以“一個展覽即一門課”的理念,打造沒有圍牆的大學。《造物之美》常設展打破傳統歷史敘事,以材料、形制、顏色為線索,展示不同歷史時期的工藝技術和審美變遷,構建起理解文明的多元視角。

浙江大學藝博館副館長、浙江大學藝術與考古學院教授 井中偉:目前已形成15個門類,覆蓋石器時代至近代文物及現代藝術品的教學收藏體係。我們開發出不同的主題展覽,參觀者可以了解多元的文物信息及其背後所蘊含的中國優秀傳統文化。

聯合多個院係開發實物教學課程,將課堂搬進展廳,是浙大藝博館推動文化傳承的又一生動實踐。在這里,藝術與考古學院的研究生們正在上的是青銅器的實物教學課,學生們走進庫房,在老師的指導下,親手進行教學藏品的整理和保護工作,實現理論和實踐的深度融合。

浙江大學藝術與考古學院碩士研究生 何蕾:跟隔著玻璃不太一樣的近距離的感動,我像是握住了一根細繩,而繩的那一邊是我們幾千年前祖先的脈搏和心跳。當時進入這個專業的初心,也是為了讓更多的人像我一樣熱淚盈眶地去看文物,希望我以後能將這種感動帶給更多的人。

在浙大藝博館,“中國歷代繪畫大係”常設展是一處最受青年喜愛的“打卡”點。這部歷時20年編纂的巨著,收錄了從先秦到清末的中國繪畫藏品12400多件,涵蓋了絕大部分傳世的國寶級繪畫珍品。基于如此豐富的資源,浙大藝博館持續推進“大係”成果的轉化、利用與研究,並納入浙大的育人體係。

這個新學期,面向本科生的通識課《歷代繪畫中的中華文明》就成為學生們的熱門選擇。學生們在展廳里邊走邊看,聆聽教授的現場授課,建立起對中國繪畫更直觀的認知與審美理解,讓中華優秀傳統文化的種子在心中生根發芽。

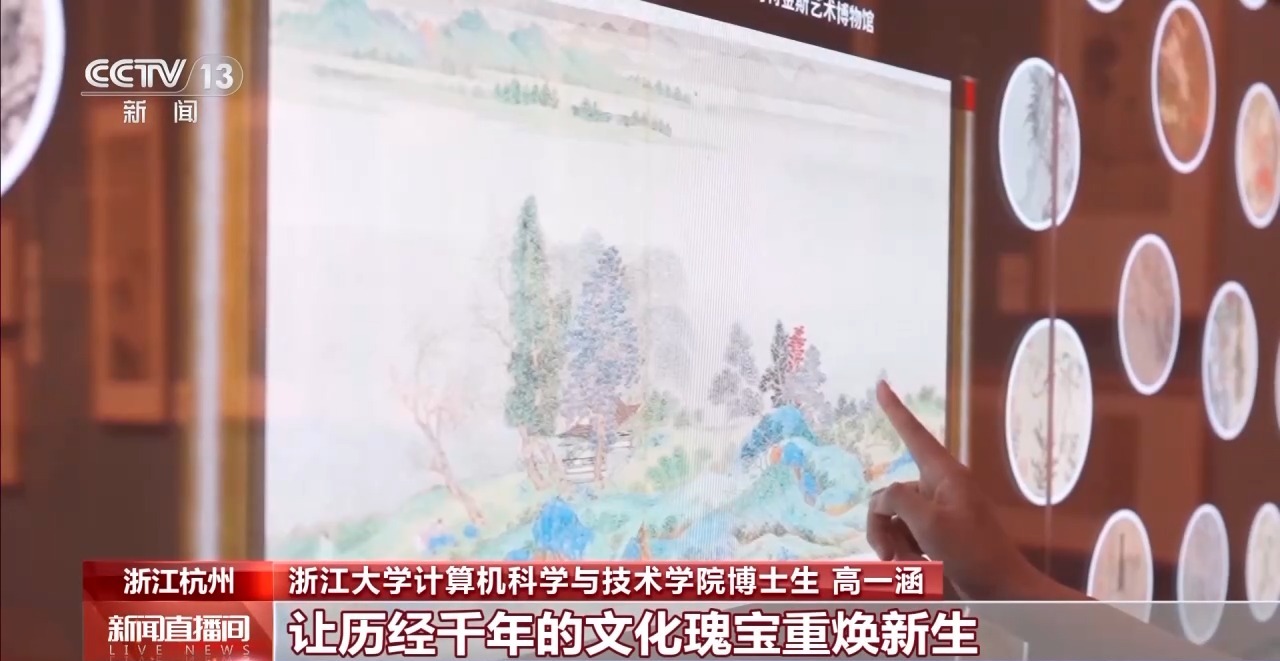

而科技,也在為傳統文化教育注入新的活力。當中國古畫的高清圖像在眼前放大,新的想象和創意正在拓展學生們學習的廣度與深度。畢業于浙大計算機科學與技術學院、現在是藝術與考古學院研究員的唐談和來自不同專業的學生們組建了AI古畫色彩修復團隊。在AI技術的輔助下,將古畫傳統修復流程從1年縮短至3個月。

浙江大學藝術與考古學院研究員 唐談:古畫它本身是一個文物,它本身的很多東西已經不可考證了。我們可以採用人工智能的手段,把一個灰蒙蒙古畫的顏色翻新一遍。我們做的所有事情其實都在逼近某一種真實。

從傳統修復到AI賦能,從策展創新到實物教學,浙大藝博館正以青春的方式,讓文物“活”在當下、傳向未來。越來越多的年輕人,在這里找到文化認同與使命。

浙江大學計算機科學與技術學院博士研究生 高一涵:古畫的深邃意境、巧妙筆法讓我被中華傳統文化的博大精深所折服,通過計算機科學與傳統藝術的融合,也可以為傳統藝術注入新的活力,讓歷經千年的文化瑰寶重煥新生。

浙江大學藝術與考古學院碩士研究生 劉婉怡:現在文博行業熱度起來了,有越來越多的新生力量想要進入。希望有一天,我能夠自己破譯一個文物背後的故事,能夠成為第一個講故事的人。

(總臺記者 潘虹旭 吳汶倩 陳曉洋 王默縌 楊尚沅)