從生死存亡之橋到偉大復興之橋

25米,是舊時滇黔鎖鑰上“二戰鋼橋”的高度。

625米,是世界第一高橋——花江峽谷大橋的高度。

在貴州的崇山峻嶺間,北盤江奔騰不息。江面上兩座橋梁相距不過數十公里,卻如一道歷史長卷,刻錄著民族的悲壯與榮光。上遊,鏽跡斑駁的“二戰鋼橋”彈痕猶在;下遊,花江峽谷大橋如藍色巨龍縫合天塹。它們一座是抗戰時期的“生命線”,承載著生死存亡的烽火記憶;一座是新時代中國的“淩雲志”,凝聚著大國科技,彰顯著復興之路的豪邁。

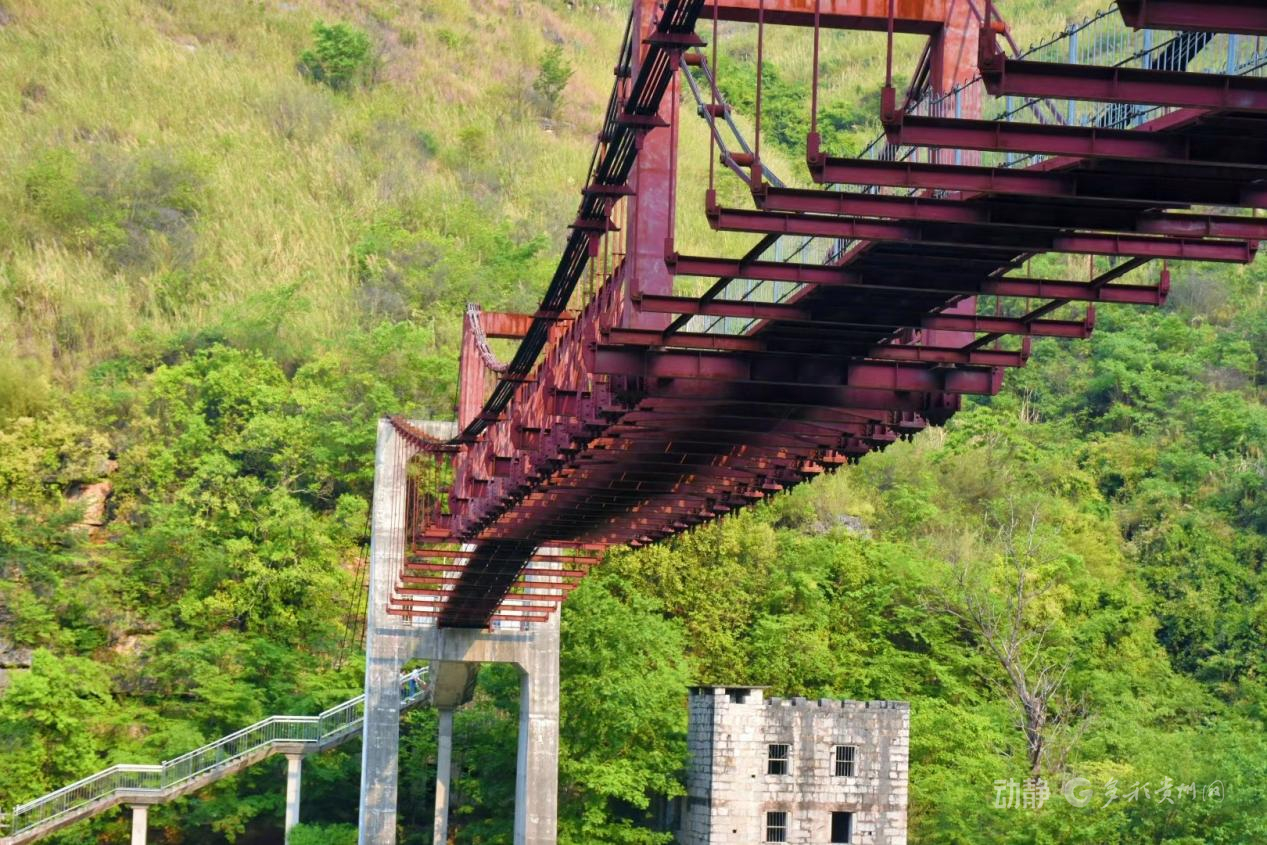

這段時間,在位于關嶺和晴隆交界處的“二戰鋼橋”上,安順公路管理局的工作人員正在採集素材,計劃向公眾講述這座北盤江上的老橋所經歷的烽火故事。

“它很古樸、很簡單,卻是抗戰時期國際援華物資通過滇黔公路從緬甸、雲南運往內地的唯一通道。”安順公路管理局宣傳教育科科長吳健介紹。

20世紀90年代初的“二戰鋼橋”(來源:貴州橋梁志)

80多年前,抗日戰爭的烽火燃遍中華大地,沿海城市相繼淪陷,這座鋼橋成為了西南大後方重要交通樞紐——滇黔公路的咽喉。彼時,載著國際援華物資的車輛轟鳴著駛過橋面,將彈藥、糧食等源源不斷輸送到抗戰前線。

日軍開始意識到鋼橋的重要作用,先後100 多次對鋼橋進行轟炸,投下的炸彈達500多枚。當地老人回憶,日本飛機炸橋的時候,就直接從他們的寨子上空飛過,山上的彈坑密密麻麻。

80多年過去,歷經戰爭磨難和洗禮的“二戰鋼橋”雖光榮“退伍”,卻依舊訴說著中華民族那段悲壯的抗戰史。

貴州財經大學馬克思主義理論係主任楊俊介紹,“這座橋與晴隆24道拐是相提並論的。日軍封鎖了沿海其它路線之後,它直接並且有效地支持了國內抗戰,是第二次世界大戰遠東戰區西南國際大通道的交通命脈,為中國人民最終戰勝和消滅日本侵略者,對遠東地區反法西斯戰爭的勝利作出了不可磨滅的貢獻。”

安順公路管理局工會主席許磊談及為什麼要講述老橋故事時說:“它是一個歷史的見證,一種精神的延續。向公眾講述老橋故事絕非是簡單的懷舊,它關乎行業自信的建立,讓公眾了解前輩的艱辛與榮光,理解交通發展的厚重底蘊。”

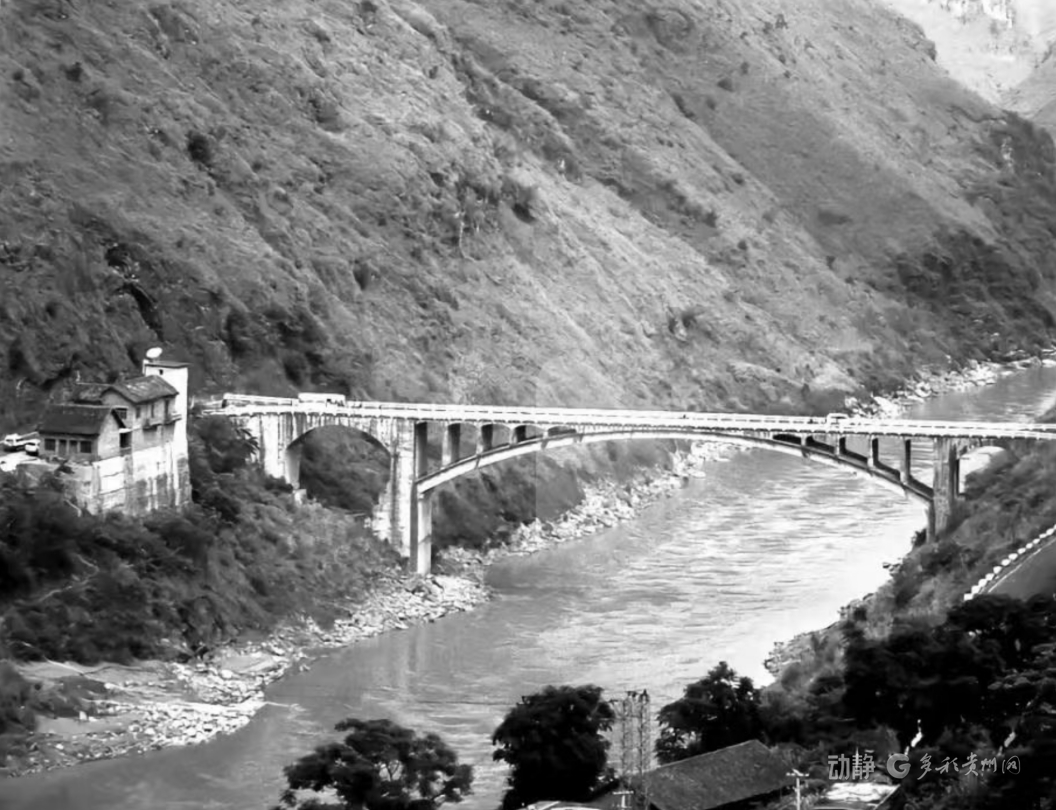

1970年代建設的320國道盤江橋

2008年建成的鎮勝高速北盤江大橋

2025年即將通車的世界第一高橋——花江峽谷大橋450公里的北盤江上,雄踞著數十座大大小小的橋梁,它們連通兩岸,也承載希望。“二戰鋼橋”在那個國力孱弱、烽火連天的年代,如同一道鋼鐵脊梁,凝聚著國人抵禦外侮的決心,見證了生死存亡關頭的堅守與抗爭。沿著北盤江順流而下30余公里,即將刷新世界橋梁高度記錄的花江峽谷大橋更象徵著人類超越自我、探索未知的勇氣。

花江峽谷大橋啟動荷載試驗8月21日,隨著6輛35噸的三軸載重車率先駛上橋面,花江峽谷大橋荷載試驗正式啟動,迎來通車前的“關鍵大考”。

花江峽谷大橋全長2890米,主橋跨徑長度1420米,居山區橋梁跨徑世界第一。橋面到水面的高度為625米,高度也居世界第一,被稱為“橫豎”都是世界第一的大橋。它的建設,匯聚了最頂尖的山區橋梁建造技術,展現了貴州乃至中國在橋梁建設領域的強勁實力。

“在花江大峽谷,往往前一秒還是慢悠悠的微風,經過峽谷形成‘狹管效應’後,下一秒就可能變臉產生10級以上臺風的威力。” 花江峽谷大橋項目總工程師劉豪說起猛烈的峽谷風時這樣形容。

為了確保大橋施工及運營安全,花江峽谷大橋建設之初就啟動了峽谷風數據監測研究。在大橋橋位區採用專業激光雷達進行峽谷風觀測分析,通過發射激光脈衝並接收反射信號,在峽谷深、風速高、風場復雜氣候環境,精確地測量風速、風向以及大氣湍流等參數。

“20多年前我們用一根桿子觀測風的風力風向,現在我們用雷達掃描整個斷面,了解大橋所在位置的風場環境。而且,我們用的雷達是國產的。”貴州交投集團副總經理、總工程師韓洪舉說。

目前,貴州橋梁人對橋梁建設中峽谷風的探索走在了全國前列。

花江峽谷大橋借助北鬥定位係統實現智能化吊裝(圖片攝于2024年12月)此外,花江峽谷大橋借助北鬥定位係統實現大跨徑纜索吊裝的智能化、主纜索股裝上監測溫濕度和應力變化的“中國芯”、200米高的玻璃觀光電梯直達塔頂……大橋諸多細節都展現著越來越精湛的“中國制造”和基礎設施建設的綜合實力。

“百年前我們只能修建一座小的鐵索橋,到了現在,由于國家的發展,我們有了這種經濟實力,又有這麼好的技術條件,作為一個設計師,正是對我們橋梁建造技術的十足底氣,當時做這座大橋的方案時,我們才敢設計這麼大的跨徑、這麼高的高度。因為我知道,我們一定能把它建造出來!”參與花江峽谷大橋設計的貴州省交勘院交通事業部一分院院長陳竹說。

從“二戰鋼橋”到花江峽谷大橋,從“生死存亡之橋”到“民族復興之橋”,不僅是地理的跨越,更是時代的注腳。

在貴州的126萬座山頭之間,3萬多座橋梁橫跨天塹,它們托起了貴州“登高望遠”的發展格局,蘊含著“團結奮進、拼搏創新、苦幹實幹、後發趕超”的新時代貴州精神。貴州正用實際行動繼續書寫山水間新的發展奇跡,努力在中國式現代化進程中展現貴州新風採。

今天的貴州,已經成為我國西南地區銜接“一帶一路”、銜接長江經濟帶和珠江——西江經濟帶、銜接成渝經濟圈和粵港澳大灣區的重要樞紐,成為我國西部陸海新通道上的重要節點。

特別鳴謝:省委黨史研究室 朱仁印 樊晶 省檔案館

見習記者劉中慧與實習記者伍芳宇對本文亦有貢獻