抗日根據地 今昔巨變堶抗聯熱土換新顏 解鎖黑龍江湯原縣的“經濟密碼”

黑龍江省湯原縣是東北抗聯第六軍的誕生地,東北抗聯十一個軍,其中有七個軍曾經在湯原戰鬥過。從艱苦卓絕的革命歲月,到新時代的蓬勃生機,80多年來,湯原這片熱土發生了翻天覆地的變化。

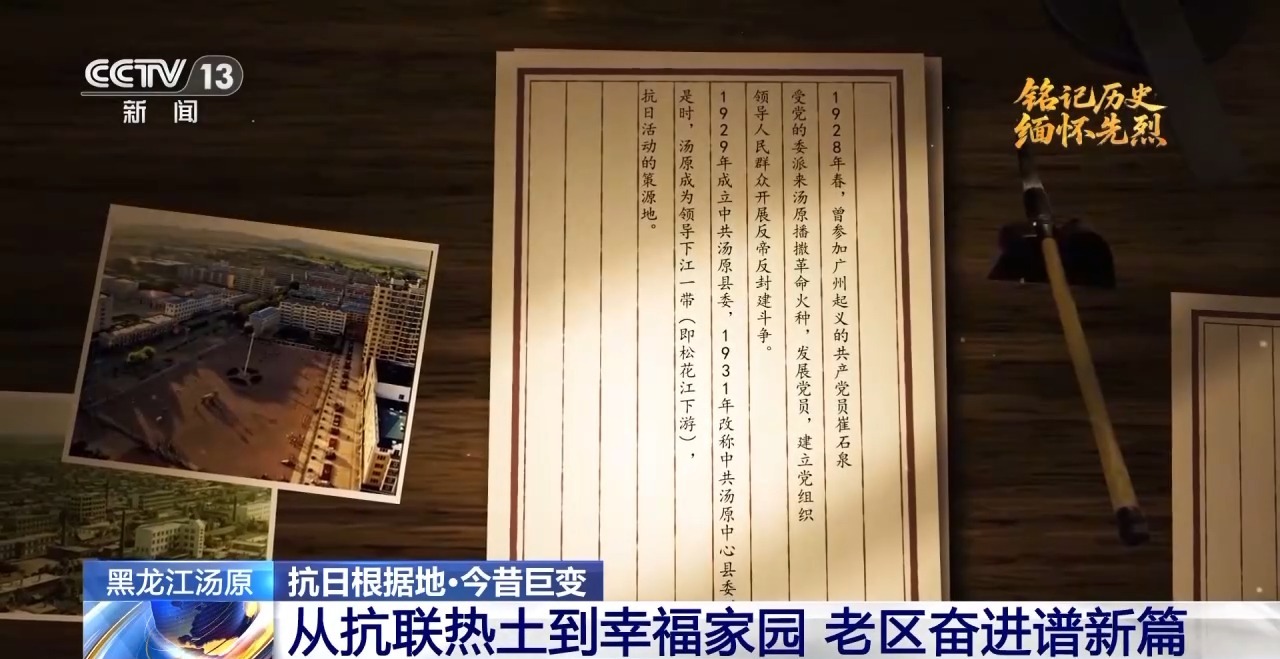

總臺記者 任秋宇:在湯原縣的檔案館,我們找到了1992年出版的《湯原縣志》,在這本《湯原縣志》當中記錄了湯原縣的黨組織建立與發展以及抗日戰爭時期的相關歷史資料。

1928年春,曾參加廣州起義的共產黨員崔石泉受黨的委派來湯原播撒革命火種,發展黨員,建立黨組織領導人民群眾開展反帝反封建鬥爭。1929年成立中共湯原縣委,1931年改稱中共湯原中心縣委,是時,湯原成為領導下江一帶(即松花江下遊)抗日活動的策源地。

湯原,是一片充滿紅色記憶的黑土地。抗日戰爭時期,中共滿洲省委領導的松花江下遊地區的第一個黨支部、第一個中心縣委都誕生于此。1931年“九一八”事變後,湯原縣成為抗日武裝的活動中心之一,湯原中心縣委領導區域一度擴大至現在的佳木斯、鶴崗、伊春、雙鴨山所轄區域及哈爾濱市所屬的通河和依蘭等區域。

中國抗聯研究中心研究員 劉群:1936年1月下旬,趙尚志、李兆麟、李延祿、夏雲傑等活動在松花江兩岸的抗日部隊領導聚集在湯原縣,秘密舉行東北民眾反日聯合軍軍政擴大會議,史稱湯原會議。這次會議也是東北地區唯一一個記入中共黨史大事年表的黨的會議,會議決定建立東北抗日聯軍總司令部,形成了黨的統一領導,標志著東北抗日聯軍的誕生。

總臺記者 任秋宇:這里曾經是東北抗聯第六軍的重要革命根據地,第六軍的軍部機關曾經就設置在此。這里也是第六軍的重要的休整、後勤補給以及訓練基地,著名的抗日將領趙尚志、李兆麟都曾在此戰鬥生活過,這里也是東北地區保存較為完整的東北抗聯密營遺址。

密營,是東北抗聯在極其艱苦環境下,在人跡罕至的深山里建立的秘密營地,是抗聯從事後勤補給、安置傷員、培訓幹部的後方基地。抗日烈火,遍地燃燒,在抗擊日寇的歲月中,湯原百姓也作出了巨大犧牲和貢獻,他們和抗聯戰士軍民一心,守衛家園。

總臺記者 任秋宇:北靠山村曾是東北抗聯第六軍的重要後勤補給地和兵員來源地,這有個石雕畫反映出抗日戰爭時期軍民魚水情深的故事,這個故事叫“抬車送糧”,就發生在北靠山村。

北靠山村歷史紀念館講解員 郭曉娟:“抬車送糧”的故事發生在1938年秋,據老抗聯戰士回憶,當時為突破敵人的封鎖,解決山上抗聯將士的糧食補給,又避免敵人發現運糧的車轍印,北靠山村村民決定將運糧的車拆散,抬著車篷、車軸、車濈轆,抬出離村屯一里多路的小河沿邊上,將車重新組裝,隨後將糧食抬到車上,安全送到抗聯密營。

80多年過去了,歲月變遷,但自力更生、艱苦奮鬥的精神在這里接續傳承,湯原這片紅色熱土上,生發出謀改革、謀發展、謀幸福的銳氣。整個縣城的面貌,發生著巨大改變。

黨的十八大以來,不僅縣城的面貌發生著變化,湯原縣經濟社會發展也取得了巨大成就,湯原縣從一個落後的貧困縣,如今區域經濟綜合排名挺進了全省前十。

總臺記者 任秋宇:我的身高是185cm,我身邊的輪胎幾乎和我一樣高,這臺機械是湯原縣一家機械制造企業自主研發的大型鮮食玉米收割機。以往鮮食玉米的收割,主要依靠人工和小型的機械,像這麼大的收割機,因為技術“卡脖子”的原因只能依賴進口。而這家企業通過自主研發,解決了技術上的難題,這臺機械正在試驗階段,明年就能上市了。

企業負責人 宮照旭:我們從最開始100多平方米的小作坊,從小農村轉到工業園區,短短3年我們就發展到佔地面積7萬多平方米。所以在這個發展速度中,能感受到湯原縣的營商環境和政策的扶持。

近年來,湯原縣不僅在孵化、扶持本土企業上下功夫,同時也在招商引資上,為外來企業提供優質服務。目前,黑龍江湯原經濟開發區共有122家企業,其中規上企業20家;2024年實現營業收入84.7億元。

湯原縣常務副縣長 孫群:聚焦奶乳一體、現代機械制造、農產品深加工、現代畜牧、清潔能源及戰略性新興產業六大領域,精準對接重點招商區域,通過強化產業配套,深耕產業生態,著力構建高質量招商格局。

2024年,湯原縣地區生產總值、規上工業增加值、園區營業性收入分別同比增長8.5%、55%、153%,增速均列全省縣(市)第一位,縣域經濟綜合排名挺進全省十強;地區生產總值由2021年的80.1億元,躍升至2024年的96.6億元。

英雄之城,紅色湯原,這里的沃土浸透了烈士的鮮血,這里的江河傳承著烈士的血脈。如今,湯原人民大力賡續弘揚紅色精神,繼續埋頭苦幹、勇毅前行!