抗戰中的新疆堶“新疆號”劃破長空 奔赴抗日前線

“大家看,這段視頻講述著獻機運動的往事,讓我們循著一幀幀黑白影像,一同回望那段崢嶸歲月。”7月18日,在位于烏魯木齊市的八路軍駐新疆辦事處紀念館展廳里,五年級的小講解員穆合麗沙·阿不都熱依木清脆的聲音在展廳里回蕩。

她身旁,幾位參觀者正凝視著屏幕上的畫面。那些帶著歷史溫度的光影記錄,在小講解員的講述中,漸漸拼湊出烽火年代里,新疆各族民眾與祖國同呼吸、共命運的赤誠畫卷。

7月18日,在位于烏魯木齊市的八路軍駐新疆辦事處紀念館的展廳里,五年級小講解員穆合麗沙·阿不都熱依木向參觀者講解獻機運動。石榴雲/新疆日報記者 宋雅文攝

從邊疆起飛的“新疆號”

1938年8月24日,10架“新疆號”飛機,滿載著新疆各族民眾對抗戰的無私支援,飛往抗日前線,參加了武漢保衛戰。它們向日軍發出猛烈打擊,發揮了重要的作用。

抗日戰爭爆發後,中國空軍力量薄弱,在與日軍的空戰中處于劣勢,飛機數量匱乏成為制約抗戰的一大難題。

此時的新疆,雖交通閉塞、經濟相對落後,但各族民眾的愛國熱情卻如熊熊烈火般燃燒,以熾熱的愛國情懷回應著前線的呼喚。1938年,新疆民眾抗日救國後援總會發起捐獻飛機援助前線抗戰的運動。

“當時的新疆地廣人稀,各族民眾生活困難,卻紛紛響應號召,無論男女老少、何種職業,都踴躍解囊相助。從城市到鄉村,從機關團體到普通家庭,捐獻熱潮如燎原之火,勢不可擋。”新疆師范大學歷史與社會學院副院長閆存庭說。

閆存庭介紹,新疆的獻機捐款有個鮮明特點——實物佔比極高:溫宿縣一位婦女慷慨捐出丈夫生前留下的27個金元寶;一位78歲的老太太,捐出了自己唯一值錢的金耳環;喀什一位貧苦寡婦,捐出了自己一穗一穗揀來的一袋小麥;若羌縣的農民、礦工等各界群眾集體捐獻300只羊、80頭牛、32峰駱駝……

在我國著名愛國宗教人士馬良駿的倡導下,迪化(今烏魯木齊)及周邊的獻機捐款迅速開展。商販拿出經營所得,農民變賣糧食牲畜,連生活拮據的普通民眾也盡力湊出零錢,形成了“人人願為獻機出份力”的熱潮。

新疆各族民眾為抗戰捐獻飛機一事在全國引起很大反響,贏得社會各界廣泛讚譽。《新華日報》以《新疆同胞獻機十架》為題報道了此事,稱其“儀式莊嚴熱烈,空前未有”。

民眾齊心 一縣一機

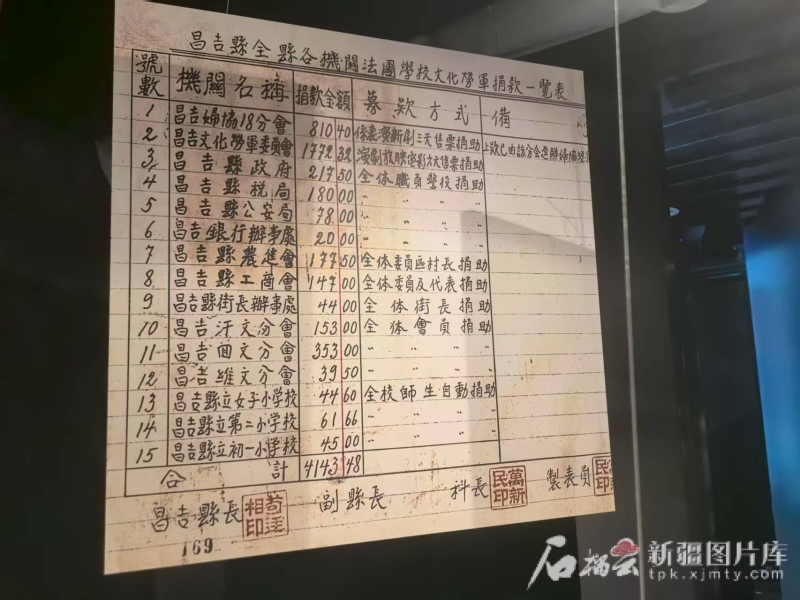

“‘一縣一機’運動,把新疆各族民眾的獻機熱情推向了新的高潮。”閆存庭指著“一縣一機”運動勸募委員會各區市捐款統計表說。

1943年,新疆掀起聲勢浩大的“一縣一機”運動,各族民眾爭相捐獻財物購機,熱潮席卷天山南北。

為讓更多人直觀了解獻機運動,《新疆日報》刊登抗戰題材漫畫作品——木刻連環畫《獻機救國》,風格犀利,形式活潑,成為獻機宣傳的有力武器。和闐區(今和田)一邊編印街頭壁報、畫報,一邊召開獻機運動報告大會,各機關、群眾團體、學校等1700余名各界代表當場捐出5萬余元;哈密區先以表演戲劇及歌舞點燃街頭,再深入鄉村因地制宜勸捐;烏蘇縣城貼滿獻機標語與漫畫,文化劇團沿街表演助興,機關帶頭募捐,民眾熱烈響應,僅兩天就籌得4萬余元。

在位于烏魯木齊市的八路軍駐新疆辦事處紀念館的展陳記錄了抗戰時期,新疆各族民眾獻機捐款的歷史。石榴雲/新疆日報記者 宋雅文攝

在八路軍駐新疆辦事處紀念館展廳里,獨山子煉油廠職工獻機募捐表引得不少參觀者駐足。徐德成月薪65元,捐款150元;庫爾班月薪60元,捐款100元;哈斯木月薪110元,捐款160元……這些靠微薄工資維持生計的職工,在國難面前掏空積蓄,每一分捐款都浸著血汗,映照出抗日到底的決心。

據《影像伊犁紀事》記載,伊犁響應全國“一縣一機”捐獻運動,成立獻機運動勸募委員會,各族民眾踴躍競獻。于是,“新疆伊寧一號”“新疆伊寧二號”“新疆綏定號”“新疆霍爾果斯號”“新疆鞏留號”……13個帶著家鄉名字的飛機,從邊疆“飛”向了前線。

“有人說邊疆遠,可那會的愛國心,一點都不遠。”閆存庭動情地說,“這攢起來的哪是飛機?是能頂住風雨的脊梁,是愛國抗日的堅定決心。”

從獻機運動到精神傳承

在中國共產黨領導下,新疆的獻機運動像一場跨越戈壁草原的接力。在國難當頭、民族危亡的時刻,新疆各族民眾響亮地喊出了“抗戰一日不停,吾人的募捐活動一日不止”的時代強音。

“在抗日戰爭期間,新疆共捐獻了154架飛機,用以支援抗日前線。每次翻開這些檔案,字里行間都像有聲音在響。”閆存庭說。這位研究獻機運動多年的學者,早已把這段歷史刻進心里,“這一筆筆捐款,有牧民的牛羊錢,有農民的血汗錢,有老人的養老錢——他們捐出的哪里是錢?是‘寧舍小家保大家’的決心啊。我們要做的是把這段歷史記錄下來,讓愛國精神代代相傳。”

年輕父母牽著孩子的手,在老照片前駐足,輕聲給孩子講“新疆號”的故事……暑假的八路軍駐新疆辦事處紀念館里,這樣的場景幾乎每天都在上演。

“媽媽,他們為什麼要把自己辛苦掙來的錢都捐出去呀?”扎著馬尾辮的小姑娘仰著臉,望著捐款表上密密麻麻的名字問。烏魯木齊市民陳雪蹲下身,輕聲說:“那時候我們的國家就像遇到暴風雨的大船,大家把攢下來的錢變成‘船帆’,才能讓大船頂住風浪呀。”

展廳里,穆合麗沙的講解仍在繼續,她指著屏幕上“新疆號”戰鬥機編隊的影像,滿臉凝重:“老師告訴我,這些飛機上載著的,是新疆各族人民對祖國最深沉的愛。我們要接過先輩們的接力棒,好好學習,建設家鄉,讓這份愛永遠傳遞下去。”

從“新疆號”到“一縣一機”,從當年的募捐箱到今天的紀念館,變的是歲月流轉,不變的是新疆各族民眾緊貼祖國的心。那些曾經為獻機奔走的身影或許已遠去,但他們用赤誠澆築的精神,像天山的雪水,滋養著一代又一代人,生生不息。