活力中國調研行堶“一季火”到“四季新” 高原小城打造文旅新名片

青海門源回族自治縣地處祁連山腳下,每到盛夏,這里萬畝油菜花盛開,成為熱門打卡地。但過了花季,就鮮有遊客前來。怎麼才能依托獨特的自然資源,讓文旅項目四季常新呢?

下午兩點多,崗什卡雪峰迎來了一天中最熱鬧的時刻,來自全國各地的登山愛好者整理好行裝,在專業向導的帶領下,陸續向大本營進發。

崗什卡雪峰是祁連山脈東段的最高峰,因為交通便利,攀登難度適宜,近年來,吸引了不少戶外運動愛好者前來探索。但附近基礎設施不完善,存在安全隱患不說,還對大自然造成了一定的破壞。怎麼才能在保護生態的同時,提升遊客的體驗感呢?去年,當地成立了專業的文旅公司,探索打造生態旅遊新場景。

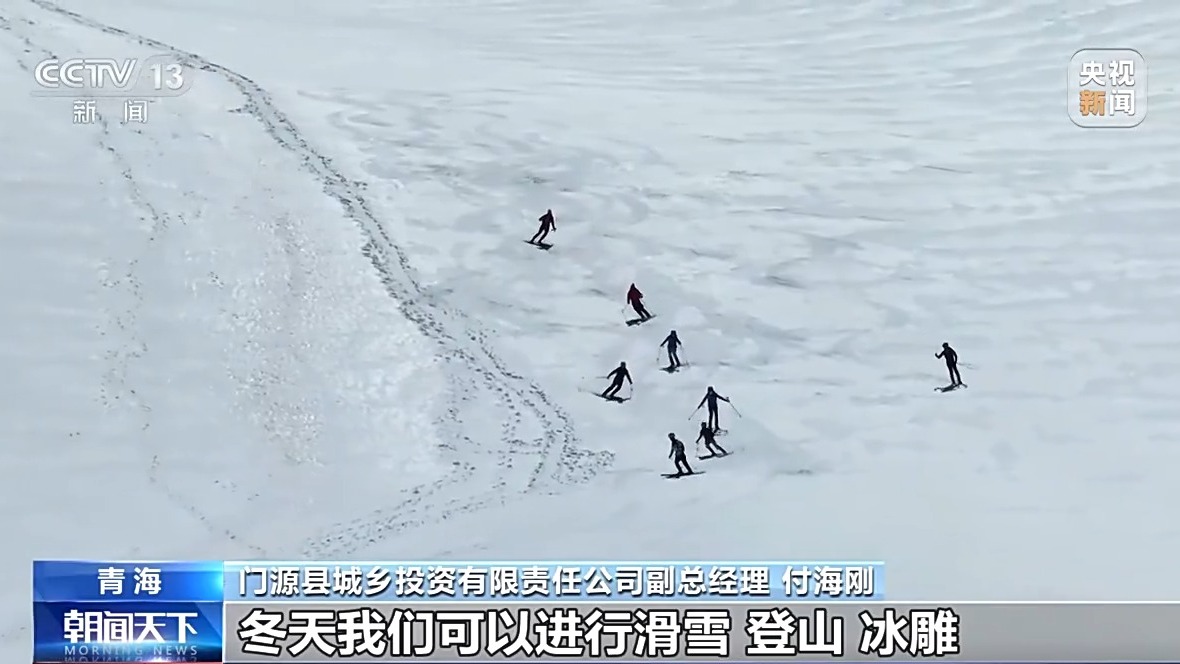

門源縣城鄉投資有限責任公司副總經理 付海剛:依托當地的資源,把整個區域進行了劃分。吃飯、住行,包括安全方面,進行了重點打造。夏天我們可以看到雪山上的雪,冬天我們可以進行滑雪、登山、冰雕。

記者看到,這里不僅有遊客接待中心,餐飲、住宿、接駁等基礎服務一應俱全,還能為戶外運動者提供應急救援、醫療救助等保障。

登山俱樂部向導 范濤:比如說在大本營海拔是4300米,我的客戶“高反”了,景區會馬上派車到這邊來接應。

日趨完善的設施,吸引遊客紛至沓來,崗什卡景區開業不到一年,就已接待遊客130多萬人次,今年上半年營業收入超過1100萬元,也帶火了山腳下的民宿、牧家樂、旅拍等新業態。

採訪中,記者不時看到遊客前來辦理入住手續,一些人告訴記者,他們原本計劃打卡拍照後就離開,豐富的旅遊項目,讓他們又留了下來。

西安遊客 呼女士:入住體驗感覺還是總體不錯的。風景特別漂亮,還可以免費射箭、騎馬的項目,帶著孩子們在這兒玩兒,他們玩兒得可開心了。

不僅是雪山,門源回族自治縣境內,還有草原、萬畝油菜花等獨特自然景觀。圍繞遊客們的多元化需求,當地正在抓緊建設露營基地、滑雪場等設施。

淡季不淡旺季更旺 拓寬就業致富新門路

淡季不淡、旺季更旺,青海門源回族自治縣逐漸延伸出吃、住、行、購、遊于一體的文旅產業鏈。這不僅豐富了遊客們的體驗,也為當地百姓提供了就業和致富的新門路。

今年23歲的馬文威,生活在崗什卡雪峰下的門源回族自治縣青石咀鎮。這段時間,他正忙著為自己的登山俱樂部培訓新向導。

門源縣某登山俱樂部向導 馬文威:我這邊客流量不斷增加。我也就想讓周邊的村民,以及那些脫貧戶,以及家里還有放牛羊的小夥子們,讓他們都加入。

小馬告訴記者,他從小在山里長大,對山路了解,體能好又適應當地氣候。崗什卡景區建成後,前來登山的遊客越來越多,他也去考了登山向導證,並成立鎮上第一家登山俱樂部。如今,俱樂部已經培訓了13名專業的登山向導,月平均接待遊客200多人。

忙個不停的不僅是登山向導們,中午時分,崗什卡雪峰下的這家牧家樂迎來入住高峰,接待員張秀在木屋民宿間來回穿梭。

門源縣生態旅遊園區員工 張秀:每天都是滿房,我們這兒的房子,就是提前三天要預訂的。

張秀告訴記者,她家住在附近的村子,丈夫在外打工,自己在家里帶孩子。去年,門源回族自治縣新增15家農牧家樂及5處露營基地,發展鄉村旅遊,她應聘到這家生態旅遊園,負責前臺接待。每個月工資3500元。

門源縣生態旅遊園區員工 張秀:以前主要是放牧。開了這個牧場生態園,遊客一年比一年多,這邊也發展得一年就比一年好。一邊工作一邊也可以照顧家。

2024年,門源回族自治縣全年旅遊收入達到12.24億元,同比增長20.29%,提供旅遊配套服務、商貿服務、住宿餐飲等就業機會超5000個。

魚苗良種出高原 特色產業延長價值鏈

綠水青山就是金山銀山,依托自然稟賦,門源不僅持續激發文旅產業新活力,也在開拓三文魚育苗等特色產業,延長產業價值鏈。

走進門源回族自治縣冷水魚繁殖和育苗基地,記者看到,魚池中一尾尾三文魚魚苗活力十足,穿梭遊動。

青海國泓榮禾漁業科技有限公司副總經理 杜芳元:這就是110萬尾魚卵剛培育出來的小魚苗,在三克左右。未來我們再經過一個多月的培育,就能達到上市的標準。

杜芳元告訴記者,能在平均海拔2800米的高原小城大規模孵化三文魚魚苗,幾年前,他想都不敢想。

青海國泓榮禾漁業科技有限公司副總經理 杜芳元:我們始終認為養魚的地方,一定是有大江大河的地方才能養魚。

雖然沒有大江大河,但門源常年低溫,水質很好。這幾年,青海三文魚產業越做越大,魚苗卻一直依賴進口,成本高不說,風險也比較大。在山東援建團隊的支持下,當地決定建設全省首個冷水魚繁殖和育苗基地。

青海國泓榮禾漁業科技有限公司副總經理 杜芳元:三文魚苗的溫度一般養殖是控制在10℃左右,高原的雪山融水潔凈度很高,它能滿足我們整個養殖過程對水質和水溫的要求。

要培育出本土的三文魚魚苗,並不是件容易的事。一開始,基地孵化的魚苗成活率只有40%。為了讓小魚苗在高原扎根,基地從全國各地請來專家會診。就在記者採訪期間,就碰到從雲南遠道而來,有著30多年養魚經驗的王桂蘭。

魚苗培育技術人員 王桂蘭:這邊有小瓜蟲,我來給處理一下。

各方努力下,目前,基地的魚苗成活率已經超過80%,今年還實現了循環用水和自動化管理,每年孵化400萬尾三文魚魚苗,除了供給青海本地三文魚養殖企業,還銷往新疆、甘肅等地。

青海國泓榮禾漁業科技有限公司副總經理 杜芳元:我們有13個村入股,2024年一個村的分紅是4萬塊錢。

不僅是冷水魚產業勢頭迅猛,如今在門源,一朵油菜花從觀賞拍照、菜籽榨油,到提取花粉、釀造蜂蜜,相關產品多達60多種,帶動6500戶農戶增收。食用菌種植產業園每年產出200萬棒菌棒,為當地農牧民帶來增收890萬元。

門源縣農牧水利和科技局副局長 宋維虎:我們的農牧業技術培訓體係年指導超4000人次,新型職業農牧民認證制度推動專業人才儲備,今後門源縣將讓農牧產業成為鄉村振興的有力支撐。