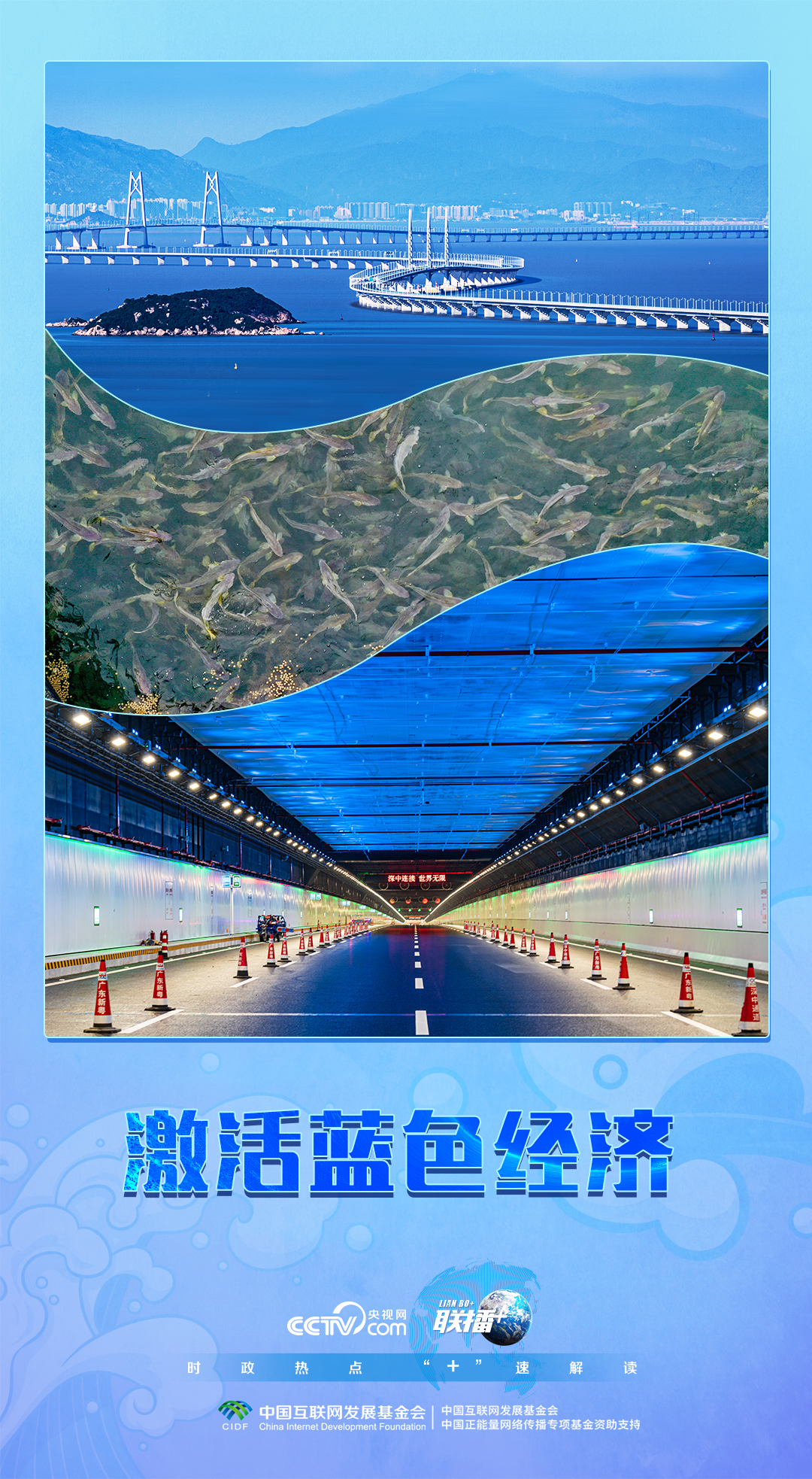

聯播+|激活藍色經濟

聯播+ 7月1日,習近平總書記主持召開中央財經委員會第六次會議。會議要求加強海洋生態環境保護,接續實施重點海域綜合治理,積極推進海域分層立體利用。

我國是海洋大國,海域資源分佈具有明顯的立體特徵,水面、水體、海床、底土均蘊藏著不同資源。

如何綜合開發利用海域資源,做好“海”的文章,一直是習近平總書記思考的重要課題。

1994年5月26日,建設“海上福州”研討會在福建省平潭縣召開。會上,時任福建省委常委、福州市委書記的習近平系統闡述了對綜合發展海洋經濟的深刻認識。他表示“既要做海岸的文章,也要做海上的文章,既要做海面的文章,又要做海底的文章”。

彼時,發展海洋經濟還是個新命題,習近平提出的對海洋進行立體式、全方位、綜合性開發的設想讓與會同志茅塞頓開。

思路打開後,平潭積極向海洋要生産力,加快對海洋、海岸資源進行立體式、全方位、綜合性開發,海運業加速發展。2008年頂峰時,船舶載重量達1200萬噸,航運物流成為平潭的支柱産業之一。

△ 如今,生長在不同海域層面的鮑魚、壇紫菜、仙女蛤等,已成為平潭引以為豪的海洋物産。據統計,平潭鮑魚年産量已近4.8萬噸,産值超20億元。其中,品質上乘的“平潭鮑”更成為當地向海而興的“金名片”。

隨著我國海洋經濟快速發展,海域的開發利用從單一空間模式向多層次、多用途立體開發模式轉變的需求增多。但《中華人民共和國海域使用管理法》及配套的海洋功能區劃、海域權屬、海籍管理等制度中均採用“平面化”管理思路。在這種思路下,同一海域平面內只能設立一項海域使用權,導致海域使用在平面上具有排他性,使用權矛盾日益凸顯。

2014年和2016年,江蘇省連雲港市和福建省福鼎市分別探索海域立體確權試點,旨在解決跨海橋梁用海與核電取水口用海重疊引起的分層用海需求和法律框架之間的矛盾。

2016年10月,國家海洋局印發《關於進一步規範海上風電用海管理的意見》,鼓勵實施海上風電項目與其他開發利用活動使用海域的分層立體開發,最大限度發揮海域資源效益。

2019年4月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於統籌推進自然資源資産産權制度改革的指導意見》,首次從中央層面提出“探索海域使用權立體分層設權”。

此後,沿海多地對於養殖、跨海橋梁、海底電纜管道等與其他用海活動互不排斥或影響有限的用海項目,進行了立體分層設權實踐。河北、浙江等省份先後制定出臺海域立體分層設權相關政策文件,為國家層面出臺規範性文件奠定了基礎。

2023年11月,《自然資源部關於探索推進海域立體分層設權工作的通知》發佈,鼓勵對跨海橋梁、養殖、海底電纜管道、海底隧道等用海進行立體分層設權。業內人士稱,這對我國海域管理實現從“平面”到“立體”、從“二維”到“三維”的跨越,産生了積極的促進作用。

△ 山東省萊州市海域的海上風電項目。

通過探索海域使用權立體分層設權,我國海洋經濟呈現強勁發展勢頭。2024年,我國海洋生産總值首次突破10萬億元,佔國內生産總值的比重達到7.8%。

看地方,2024年,廣東發展“海上綠電”“海上裝備”,海洋新興産業增加值達411億元;浙江推動海域立體分層利用,累計審批海域立體設權項目180個,面積約16.5萬畝,實現了企業經濟效益增加、海洋資源增值與海洋生態保護“三贏”。

看項目,位於山東的墾利100萬千瓦海上光伏項目,創新性地採用海域立體分層開發策略,海上光伏發電的同時,在光伏場區水域底部進行貝類養殖,實現光伏發電和漁業養殖的互融互補,有效提升了海域空間利用率和整體開發收益。項目建成後,一年可發電17.8億度,節約煤50.38萬噸,減少碳排放134.47萬噸。

看模式,“海底電纜管道+碼頭”“海底電纜管道+排水口”“海堤+觀海挑台”等不同組合類型,讓海域分層立體利用擁有無限可能。

向海圖強是習近平總書記的藍色信念,也是中國式現代化發展的藍色願景。