轉折之地話轉折

紅色是多彩貴州的鮮明底色。當年長徵時,紅軍在貴州活動時間最長、活動范圍最廣,長徵途中召開的遵義會議,是黨的歷史上一個生死攸關的轉折點。

偉大遠徵與偉大轉折在這里交相輝映。

2021年2月,習近平總書記在貴州視察時強調,要“從長徵精神和遵義會議精神中深刻感悟共產黨人的初心和使命”。

今天是遵義會議召開90周年的日子。90年風雨兼程,在這片土地上,一代又一代人接續奮鬥,戰勝一個又一個艱難險阻,在一次又一次轉折中,不斷從勝利走向新的勝利。

遵義會議會址

“尋找真正屬于我們中國革命自己的道路,只有這樣,我們才有可能以弱勝強,戰勝強大的敵人,中國革命才能取得最後的勝利。”

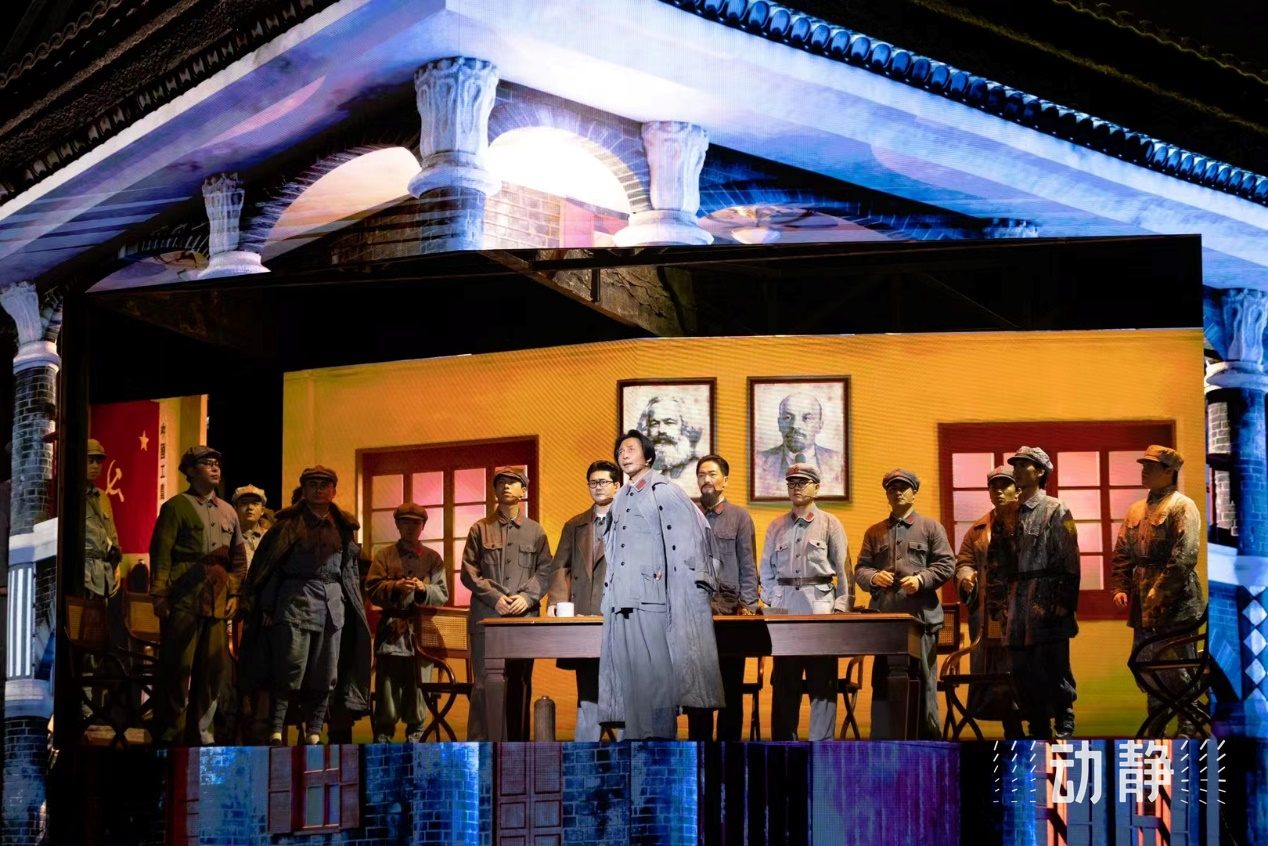

這是大型長徵文化沉浸式演藝——《偉大轉折》劇目中的一段臺詞。舞臺上,演繹的是正在召開的遵義會議。這部在遵義市偉大轉折劇場上演的劇目,藝術再現了波瀾壯闊的偉大轉折徵程。

《偉大轉折》劇照

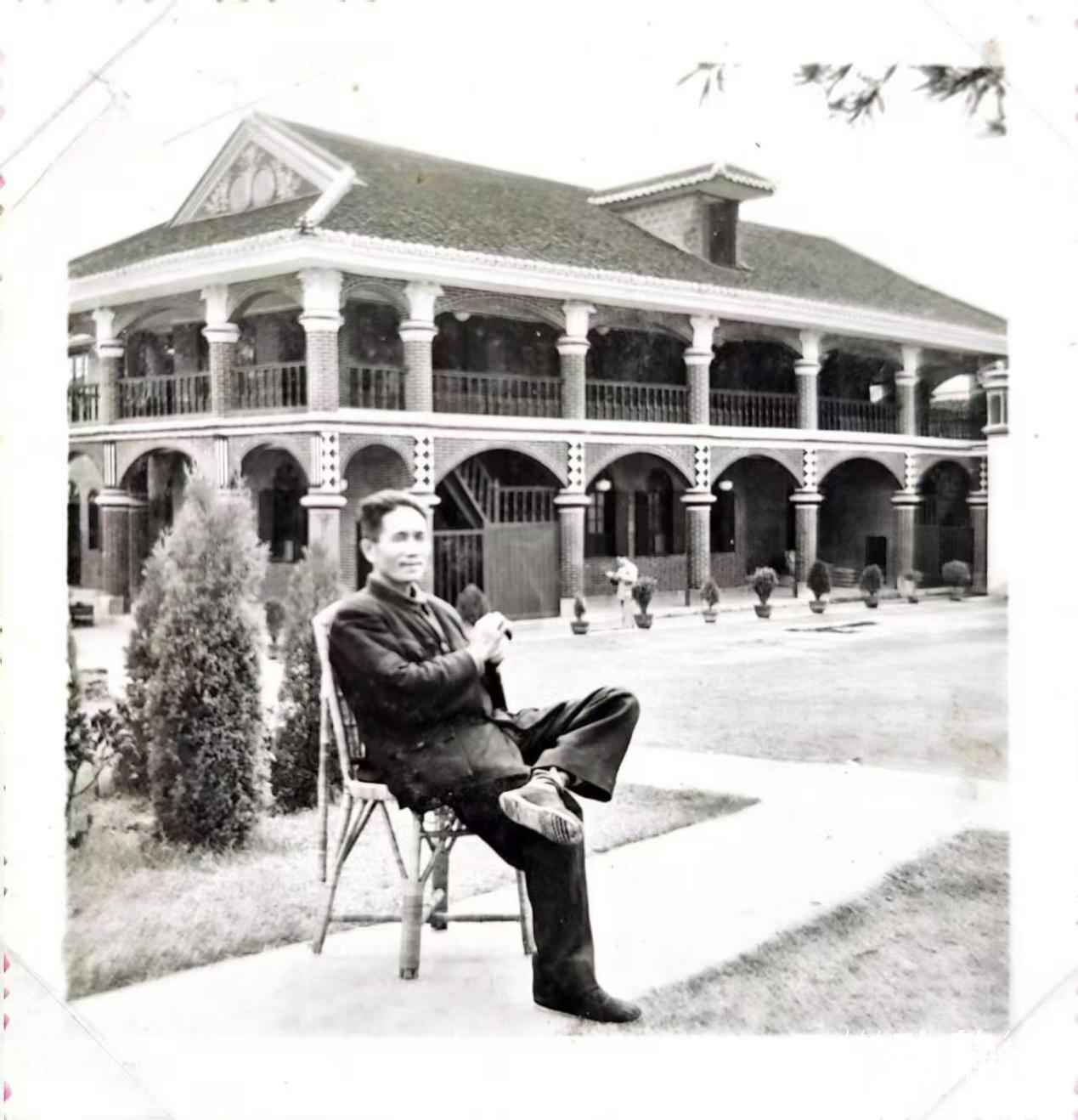

在距離劇場數百米遠的一座灰白相間的磚木結構二層小樓,90年前見證了偉大轉折的歷史性時刻。1935年1月15日至17日,遵義會議在這里召開,在最危急關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命。

遵義會議紀念館位于遵義市紅花崗區子尹路96號,匾額上,毛澤東主席題寫的“遵義會議會址”六個大字蒼勁有力。

英魂永存映山河

“我們現在看到的這張照片就是我的爺爺孔憲權,爺爺是在婁山關戰鬥中負傷。”

走進遵義會議陳列館四渡赤水展廳,55歲的紅色義務宣講員孔霞正深情講述爺爺孔憲權的故事。

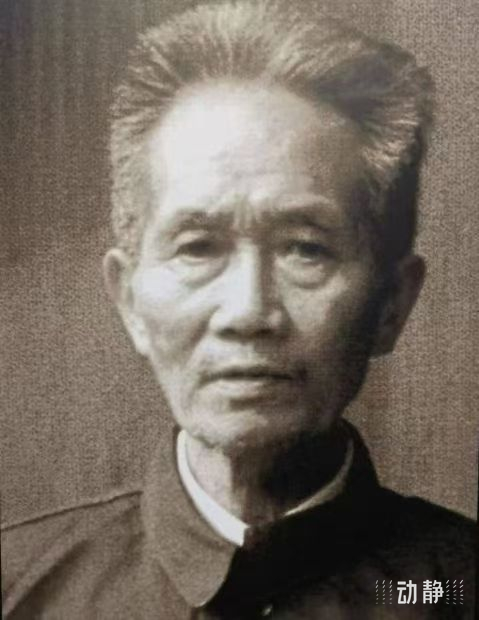

孔憲權

1911年2月,孔憲權出生在湖南瀏陽一個貧苦的農民家庭,1930年2月,加入中國工農紅軍,長徵途中曾擔任紅三軍團四師司令部偵察參謀。

婁山關,有“一夫當關,萬夫莫開”之勢。

1935年2月26日,在攻打婁山關的戰鬥中,年僅24歲的孔憲權率領突擊隊與敵人展開殊死搏鬥,左腿胯骨不幸中了敵人的6發機槍子彈。

“婁山關戰鬥非常慘烈,負傷以後,他一晚上都在喊‘殺!殺!殺!’,這是紅軍向敵人發起的衝鋒號令。” 孔霞說。

紅軍將士浴血奮戰,最終攻克婁山關,贏得了中央紅軍長徵以來的首次大勝。

因傷勢嚴重留下養傷的孔憲權最終留在了遵義。1955年2月,他成為遵義會議紀念館的首任館長。

孔憲權

任職期間,孔憲權帶領工作人員沿著紅軍長徵的足跡,歷經十個半月的時間,走訪了貴州44個縣(市、區)以及川南、滇東北的5個縣,徵集文物1286件。其中就包括遵義會議會議桌、會議室挂鐘等7件國家一級文物。

“當年他們的背包里面是墨水、鋼筆、紙,坐溜索就把資料放到肚子上捆著。他們為遵義會議紀念館的建館籌備做了很多奠基性、開創性的工作。”孔霞介紹到。

1988年11月7日,78歲的孔憲權因病逝世,孔霞在整理爺爺骨灰時,發現了六枚彈片。

長徵這條紅飄帶,是無數紅軍的鮮血染成的。

在漫漫徵途中,紅軍將士同敵人進行了600余次戰役戰鬥。在紅一方面軍二萬五千里的徵途上,平均每300米就有一名紅軍犧牲。

冬日清晨6點30分,天空下著綿綿細雨。

佔地6300平方米的遵義仁懷市魯班紅軍烈士陵園內,74歲的守陵人郭德剛揮舞著掃把,開始清掃95級臺階,這一掃,就是25年。

郭德剛

“沒有紅軍戰士1935年在魯班場拋頭顱灑熱血,就沒有我們今天的生活。我也是當兵的人,來給他們掃下墓,看守好這里。”

魯班場位于仁懷南面,群山環繞,地形復雜。

1935年春,魯班場戰鬥打響。此戰,紅軍殲敵400多人,為紅軍第三次渡過赤水河贏得了寶貴時間,但也付出了較大傷亡的代價。

1953年,當地政府在魯班場宴家堡修建了紅軍烈士公墓,集中安葬146名紅軍烈士遺骸。

仁懷市魯班紅軍烈士陵園

1999年,郭德剛向民政部門申請,成為魯班紅軍烈士陵園的第二位守陵人。此前,參加過解放戰爭的退役老兵劉福昌已獨守陵園31年。正是在劉福昌事跡的感召下,郭德剛萌生了守護烈士英靈的想法。

剛來之時,郭德剛對劉福昌的起早貪黑十分不解,認為不大的陵園不需要頻繁的打掃。

“我給他提過意見,掃一天,第二天不用掃都可以。他說,這是紅軍前輩的‘臉面’。”

這句話深深地觸動了郭德剛,從此,他與劉福昌相依相伴,清掃陵園、擦拭墓碑、植樹添綠,為前來參觀祭掃的人講英烈故事。

2018年7月,劉福昌老人去世,他用50年的時間踐行了“守到死”的承諾。臨走前,他叮囑郭德剛守好陵園的一磚一瓦、一草一木,把紅軍的故事講給更多人聽。

“我說你放心,我給你一句承諾,守到我走不動為止。” 郭德剛說。

兩位老兵接力守陵半個多世紀,他們守的不僅僅是墓,還守著紅軍烈士的忠魂。

歷史川流不息,精神代代相傳。

敢為人先闖新路

團結村

遵義市播州區,一橋飛越山谷,鮮紅色的橋拱在青山綠水間格外顯眼,這是大發渠特大橋。

橋下,一條地跨3個村、長9400米的水渠蜿蜒流淌,這就是大發渠,也是團結村村民的“生命渠”。

帶領村民修渠的人是老支書黃大發,一個跟大山較勁的人。

黃大發

曾經因為缺水,村里人去最近的水源地挑水,必須來回走兩個小時。

“都是吃的污水,吃水貴如油。沒得水,農業生產就沒得好收成。” 黃大發說。

一年四季苞谷沙,過年才有米湯喝。因為缺水,團結村成為遠近聞名的“窮窩窩”。

黃大發下定決心修渠引水。從上世紀60年代開始,他帶領村民開始了修渠。然而,修建水渠要經過3座大山,要在絕壁上打出隧道,再加上缺資金、缺技術、缺勞動力,黃大發失敗了一次又一次。

黃大發向村民承諾到:“老百姓說你修不通,我說我拿黨籍來向你保證,拿生命來換。要有不怕死的精神,你才幹得好。”

只有小學文化的黃大發申請到水利站跟班學習,不顧危險帶頭用繩索懸在峭壁上作業。

1995年,一條繞三重大山、過三道絕壁、穿三道險崖的“生命渠”通水了。歷經30多年漫長艱難的修渠之路,黃大發用實幹兌現“水過不去、拿命來鋪”的誓言,改變了當地長期缺水的歷史。

敢闖敢試、敢為人先,創造歷史的還有一位名叫陳高忠的老人。

陳高忠

安順市關嶺布依族苗族自治縣頂雲街道石板井村的一棟3層小樓前,86歲的陳高忠正在投喂院子里的十多只大鵝。

身體硬朗、精神矍鑠的陳高忠過上了天天有肉吃的好日子。然而回想起40多年前,這里的村民還靠著野菜混谷糠充饑度日。

當時,關嶺頂雲公社28個生產隊以大集體的方式經營管理土地,吃“大鍋飯”,大夥出工不出力,糧食產量上不去。

“好個頂雲坡,肥田沃土多,生產搞不好,家里不開鍋。”這句順口溜就是當時的真實寫照。

1976年,在外修過鐵路,見過不少世面的陳高忠被村民推選為陶家寨生產隊隊長,村民們希望點子多的陳高忠帶領大家,告別餓飯的苦日子。

上任第一件事,陳高忠就冒著風險,實行“定產到組,超產獎勵”。到了秋天,陶家寨生產隊的糧食產量比往年增加了兩倍多。盡管豐收,但陳高忠還不滿意,他準備幹一件風險更大的事。

“一晚到亮都睡不著,我就想硬要幹。”

1978年初春,陳高忠瞞著頂雲公社,邀約6位村民,在陶家寨後山上一個叫“燈盞窩”的隱秘地方,商量起了“包產到戶”。經過一下午的討論,大家達成共識。當晚,7個人在陳高忠家灰暗的煤油燈下簽了“合約”,摁上了手印。陳高忠回憶到:“大家說,你遭坐牢,家里的生產以後我們每家每年出一個勞動力來管,萬一我們幾個都遭了,就不怨天尤人,各管各家。”

7個紅手印,贏來了陶家寨群眾生活的柳暗花明。那年秋天,各家各戶不僅吃上了飽飯,還存了不少余糧。

7個紅手印,引發了頂雲公社的“土地改革”。這一創舉形成的“頂雲經驗”與安徽鳳陽小崗村的“大包幹”,一起拉開了我國農村改革的大幕。

“千年之變”新畫卷

貴州曾經是全國貧困人口最多、貧困面最大、貧困程度最深的省份。

黨的十八大以來,全面打響脫貧攻堅戰,貴州各族幹部群眾奔赴沒有硝煙的“戰場”,向絕對貧困發起總攻。

花茂村

近段時間,正是冬修農田水利的“黃金期”,遵義市播州區楓香鎮花茂村黨總支書記、村委會主任彭龍芬忙著村里的高標準農田建設。

花茂村曾是紅軍戰士駐扎過的地方,過去叫“荒茅田”,意指貧困荒蕪之地。

在這里工作的17年間,彭龍芬寫下了45本工作筆記,記錄了花茂村從脫貧攻堅到鄉村振興的喜人變化。隨手翻開彭龍芬的工作筆記,上面寫著幫助村民在種植基地務工;協調解決村民的蔬菜銷售問題……事無大小,皆是民生。

“我們探索出了‘幫群眾想、教群眾會、帶群眾做、促群眾富、讓群眾笑’的‘五為民’工作法,用心用情用力做好每一件事。” 彭龍芬說。

在“五為民”工作法的推動下,花茂村以陶瓷產業、現代農業、旅遊產業為主導,打造了一條農旅文化示范帶。

十年間,全村農民人均可支配收入從10948元增長至27454元,村集體經濟積累從16萬元飆升至1418萬元。花茂村的發展經驗還被納入“世界旅遊聯盟旅遊減貧案例”。

曾經的“荒茅之地”如今變成了尋找“最美鄉愁”的“花繁葉茂”之地。

“花茂一天天地越來越好,村民現的笑容笑得更燦爛。”彭龍芬說。

時代造就英雄,偉大來自平凡。

彭龍芬用精細的服務,帶領村民改變了山鄉模樣;有的人以生命赴使命,倒在了衝鋒的路上。

“公主殿下:請饒恕臣今日又不辭而別,殿下尚在襁褓,未成滿月,臣本不應早早辭別,留下殿下哇哇作語,臣心實有不忍,慚愧于心,敬呈其書,以表心志……民之所盼,係臣之職責,當不辱使命,攻堅克難……”

這是一封寫于2018年4月28日的文言文式家書。寫信人是遵義市匯川區泗渡鎮觀壩社區已故駐村幹部余永流,收信人是他出生僅21天的小女兒。

然而,不滿三歲的“公主殿下”還來不及感受父親的摯愛,2020年12月1日,在脫貧攻堅收官戰即將奏響凱歌之際,駐村2年零8個多月的余永流因積勞成疾,送醫後救治無效去世,生命永遠停留在33歲的刻度上。

“他走的那一天,我正好去外地採購建棚的材料,在高鐵上聽到這個消息以後,非常非常地傷心。”

說話的人叫李培保,當年余永流的挽留,讓他至今依然在觀壩社區,帶動鄉親們共同發展。

觀壩社區

四年過去了,余永流當初引進的西瓜種植基地,已經擴建到135畝,還輪作種植羊肚菌,去年底,李培保又擴建了20畝,打算種精品水果。

“目前帶動的村民在20到30人,年產值在500萬左右。”李培保說。

如今的觀壩社區,以萬畝大壩為牽引的產業發展藍圖漸次鋪開,大棚里辣椒、茄子、西紅柿等“太空果蔬”挂滿枝頭。接過余永流的接力棒,駐村幹部劉家松接續推進鄉村振興。

“在當時的基礎上,產業更加多元化了,群眾主要圍繞壩區就近務工獲得薪金,還有土地出租獲得租金,最後入股合作社獲得股金,相當于是一地生‘三金’。”

歷時8年的脫貧攻堅戰,貴州有209名同志將生命永遠定格在了脫貧攻堅徵程上。

收獲歷史性全勝,貴州66個貧困縣全部摘帽,923萬貧困人口全部脫貧,192萬人搬出大山,減貧人數、易地扶貧搬遷人數均為全國之最,書寫了中國減貧奇跡的精彩篇章,實現了貴州大地的“千年之變”。

昔日“地無三尺平”的貴州,如今萬橋飛架,天塹變通途。

昔日“人無三分銀”的貴州人,正昂首闊步,自信地走向世界。

自信邁步新徵程

黔西市新仁苗族鄉化屋村地處貴州母親河烏江上遊,昔日是一個被險峻山崖隔絕的偏遠貧困山村,如今成了遠近聞名的生態旅遊村。

楊文麗

晚上8點,位于村里易地搬遷安置區的苗族服飾展示車間里,身著一身苗族服飾的楊文麗站在鏡頭前,自信地向網友推介服飾、香包、杯墊等苗繡文創產品。

楊文麗是苗繡技藝市級傳承人,2019年,在外務工多年的她回鄉創業,帶領村民發展苗繡產業。

參加展會的楊文麗(右一)

讓傳統與時尚相結合,楊文麗不斷豐富產品種類。去年11月,在上海參加長三角國際文化產業博覽會的楊文麗被琳瑯滿目的文創產品所吸引,也給了她很多啟發。

“賣得火的是冰箱貼、書簽這些,我們回來就趕緊做類似的產品,上面就有手工蠟染和刺繡。你要去看別人好的點是哪一些,多去借鑒,才能開闊我的眼界。” 楊文麗說。

隨著規模的擴大,楊文麗帶動的繡娘從最初的6個人增加到了63人,去年的銷售額達到240多萬,產品遠銷韓國、日本、俄羅斯等十幾個國家和地區。

這段時間,除了忙著直播,楊文麗還忙著趕制春節前的定單,她希望有一天自己的產品能登上國際舞臺,帶領更多繡娘繡出更美好的生活。

“傳統的也是時尚的,民族的也是世界的。有一個夢想,希望我的產品能夠走上米蘭、巴黎時裝周,展現給全世界的人看。”

為夢想奮鬥的還有來自“村超”發源地榕江縣的足球小將徐向陽。

課間時分,榕江縣古州鎮第二小學的同學們從教室衝向足球場,運球、傳球……四年級的徐向陽在同學的配合下來了一個倒挂金鉤。

兩年前,徐向陽通過選拔成為校隊的一員,他的足球成長之路也隨著“村超”的火熱越走越遠。

在榕江,足球有80多年的群眾基礎。2023年以來,“村超”持續火爆出圈,成為中國鄉村“現象級”賽事,“村超”搭建起的廣闊舞臺,讓世界看見榕江,也讓榕江走向世界。

榕江“逐夢計劃”青少年足球隊

去年11月中旬,徐向陽與5名小夥伴組成的貴州榕江“逐夢計劃”青少年足球隊來到“足球王國”巴西,開啟了為期3天的足球交流之旅。

徐向陽不僅觀看了巴西女足甲級聯賽決賽第一回合比賽,還作為弗拉門戈隊的牽手球童亮相賽場。此外,他們還與巴西小球員踢了一場友誼賽。一路的所見所聞讓徐向陽興奮不已。

“他們那里踢球氛圍感很好,那里的小孩都比較喜歡踢球,傳球腳下也很快,體能都很好。”

徐向陽與巴西小球員進行友誼賽

作為隨隊老師,榕江縣古州鎮第二小學校長楊賢澤,一邊用手機記錄孩子們的旅程,一邊也在觀察他們的變化。除了巴西,一年多來,西班牙、英國、法國、瑞典等地都留下了榕江足球小將的足跡。

“‘村超’火爆出圈以後,孩子們有機會走出國門,在以前我們是不敢想的,不單是增長見識,開闊視野,更加激發了他們對足球的熱愛。”楊賢澤說。

去過巴西,到過法國,還和足壇名宿卡卡踢過球,這些豐富的經歷,讓10歲的徐向陽更加堅定追逐足球的夢想。

“足球的魅力就是和小夥伴一直在場上拼搏和奔跑。我想去更多的地方學習,就算再累我也要堅持下去,我的夢想是成為一個超級巨星。”

每一個奔跑的追夢人都是拼搏的奮鬥者。

實現中華民族偉大復興的中國夢,每個人都是“夢之隊”的一員。

回望來時路,從長徵精神和遵義會議精神中汲取前行的力量。

展望新徵程,在中國式現代化的道路上,不斷把夢想藍圖變為美好現實。

文中部分圖片來源:遵義市新聞傳媒中心、播州融媒、匯川融媒、貴州偉大轉折文化發展有限公司、受訪者