何以中國堶愛美之心從古至今 古代小姐姐的發夾到底有多精致

【編者按】文物是活著的歷史,讓文物說話,讓歷史發聲,不僅豐富著全社會歷史文化滋養,更堅定著中華兒女內心深處的自信。為了更好地傳承和弘揚中華優秀傳統文化,鑄牢中華民族共同體意識,天山網推出《何以中國·文物穿越記》專欄,講述這些珍貴文物背後的文明故事,探尋古文物與新科技碰撞而出的新疆魅力,感受中華文明的強大生命力和時代風採。

從古至今,愛美的女孩都喜歡用各種精美的飾品裝扮自己,不管是短發還是長發,或是從古代流行至今的盤發,都能看到各式各樣,大小不一的發夾。

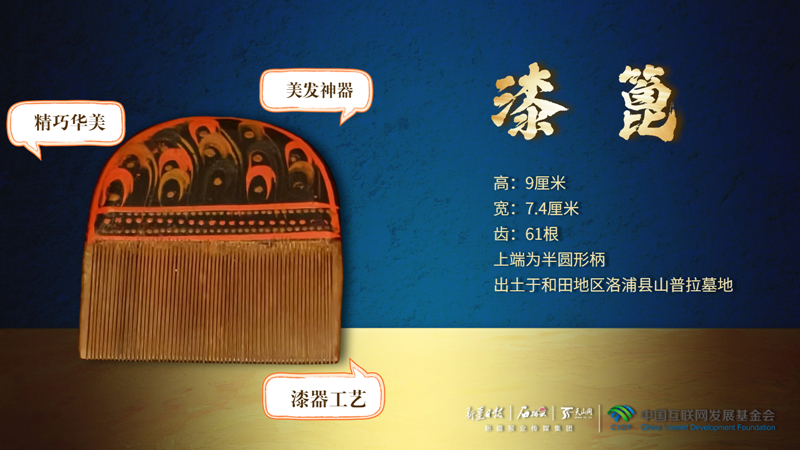

古代小姐姐所用的是一種形似梳子的發飾,它叫作漆篦(b岥)。

漆篦,1984年出土于和田地區洛浦縣山普拉墓地,高9厘米、寬7.4厘米,上端為半圓形柄,齒61根,排列均勻,密而不繁。

它兩面圖案各不相同,都以黑漆為底,一面飾有紅、黃、綠色的雲氣紋;

另一面繪有聯珠組成的方格紋,方格內添畫4個實心圓。

就算放到現在,估計也是熱銷款式。

在中國傳統文化里,梳和篦一直被統稱為“櫛”,齒稀者叫“梳”,齒密者叫“篦”。

篦子因為中間有篦梁,兩側有篦齒,是古代去癢篦污、疏通經絡的工具,篦子與簪、勝、釵、步搖、珠花、金鈿、勒子並稱為古代八大發飾。

漆篦(東漢;洛浦縣山普拉5號墓地出土)。圖源:《新疆歷史文明集萃》第101頁

研究人員認為,這個造型美觀精巧的漆篦,是典型的漢代器物。

其造型和裝飾風格,與楚文化的漆器相似,很可能是中原地區傳入的物品。

作為中國古代在化學工藝及工藝美術方面的重要發明,漆器具有耐潮、耐高溫、耐腐蝕等特點。

在我國,人們從新石器時代起就認識了漆的性能並用以制器,歷經商周直至明清,我國的漆器工藝不斷發展,達到了相當高的水平。

考古資料表明,新疆地區居民早在戰國時期就已經使用漆器了。

新疆出土的漢晉時期漆器十分豐富,且器形多樣,是研究我國古代漆器藝術的重要資料。

漆奩(li芍n)(漢晉;民豐縣尼雅遺址出土)。圖片來源:《大漠文明 絲路遺韻——新疆出土文物精粹》第88頁

在宋代,女子用篦子理眉,男子用其整鬢,女子還會把精美的篦子插在發髻上當作發飾,就像現在小姐姐頭上流行的發夾一樣。

女子插篦的習俗可以追溯到秦漢時期。

到了唐代,插梳裝扮成的頭飾更加流行,幾乎成為唐代貴婦的標配。

到五代至宋代時,插梳之風更甚,梳和篦在材質上也有了進一步的發展,金、銀、玉、犀牛角等貴重材料均被用來制作梳和篦。

一把小小的梳子,“穿”發絲,“越”古今,不僅是必不可少的實用器物,更是古代婦女審美追求的實物印證,表達著人們對美好事物和生活的不懈追求。