“清明”文物 以鮮花遙寄追思 以酒樽為禮器緬懷告慰

文物承載著5000多年燦爛文明,是中國故事的生動講述者。文物裏的二十四節氣,順應時光流轉,勾勒出天時、地利、人和的中國智慧。4月5日是二十四節氣中的“清明”,走進敦煌莫高窟和山西博物院,尋找“清明”文物。

清明時節,春雨紛紛,人們走進春天的原野。掃墓祭祖、踏青遊玩,這是對先人的懷念,也是對大自然的親近。在中國,這些習俗已傳承上千年。

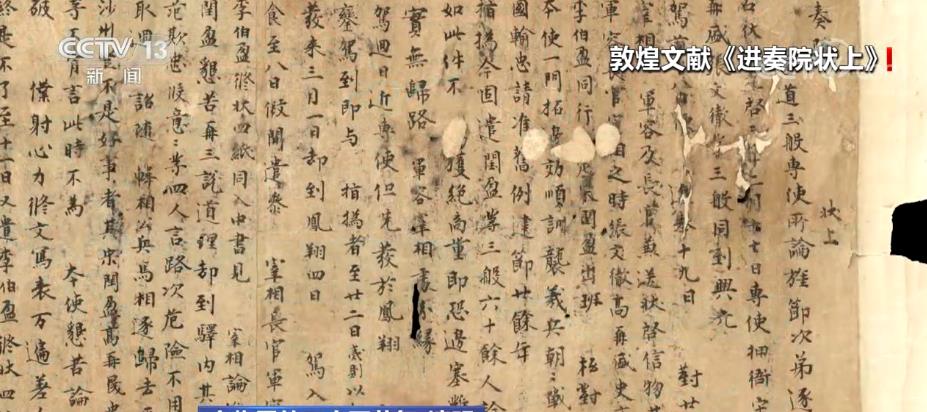

敦煌文獻記載,晚唐時沙州赴京請旌節者反饋報告説:“五日遇寒食,至八日假開。”早在1300多年前,朝廷把寒食、清明兩節拉通,可享4天小長假。

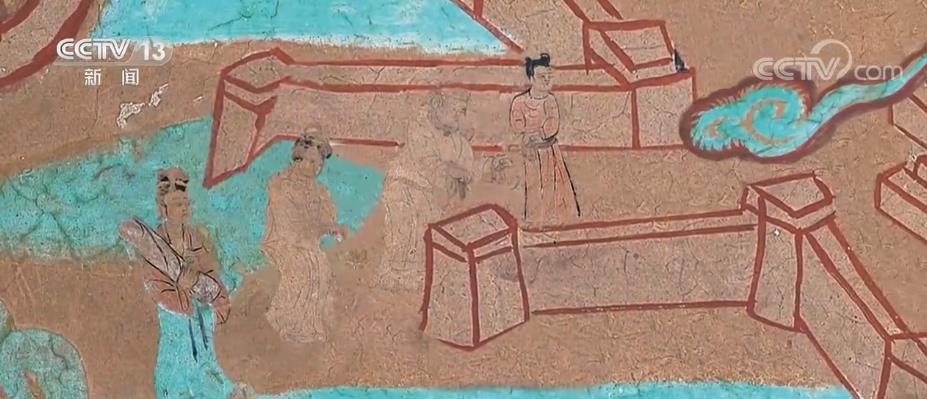

清明是中華民族傳統祭祀文化中的重要節日,莫高窟第454窟的“墓園”壁畫,定格了古人的祭掃追思場景。隋代大業年間就有“寒食日持酒食祭墓”的習俗。史書《舊唐書�玄宗紀》説,開元廿年五月,“寒食上墓,宜編入五禮,永為恒式”,這些習俗到了唐代成為定制。

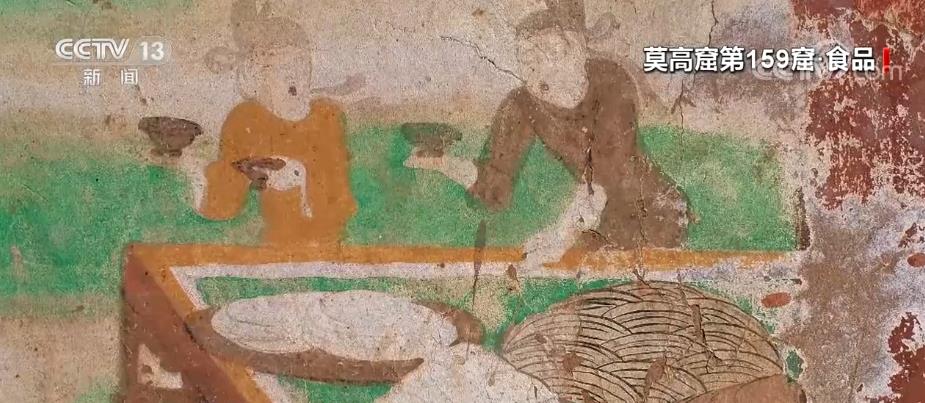

古代寒食禁火三日,但不妨礙小長假相聚宴飲。敦煌藏經洞出土的北宋初年敦煌衙府賬目上,記載了古人寒食節準備的麵食清單,其中有類似馕、油炸馃子、揪麵片的胡餅、截餅、馎饦,以及蒸餅、餪餅、灌腸面等等,花樣繁多。

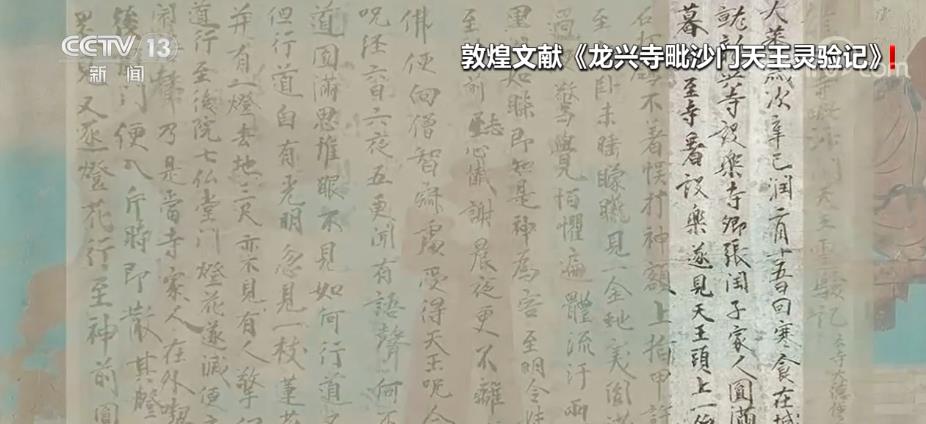

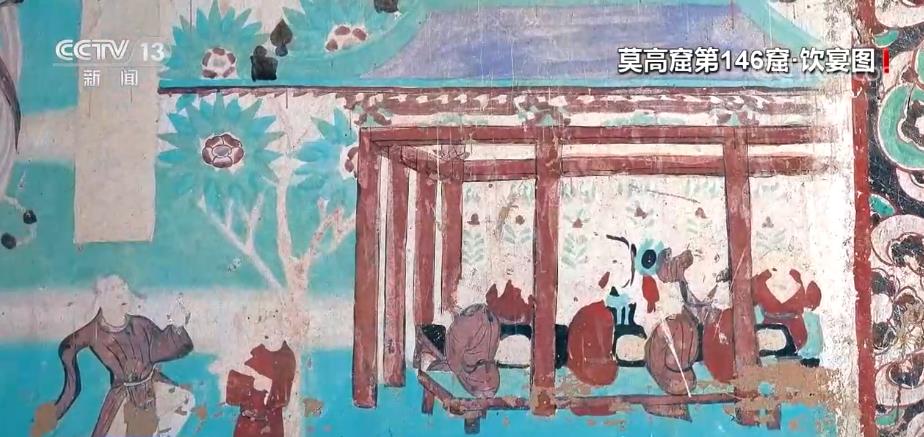

在古代敦煌,寒食日,在寺院中設樂表演,百姓攜家帶口前去參觀,既彰顯對先人的追思,也給生者相聚奉上歡悅。

以鮮花遙寄追思 以酒樽為禮器緬懷告慰

清明節在舊俗中也被稱為踏青節。正值萬物吐故納新,約三五好友,策馬山林間,風輕拂,草微動,無邊春色,盡入眼底。清明踏青,也是睹物思時、勃發生機的養心之旅。

以鮮花遙寄追思,傳遞人與自然和諧共處的永恒主題。以酒樽為禮器,緬懷告慰以顯莊重。

山西博物院對外交流部館員 金佳悅:紋飾其實是非常典型的草原風格的氣息,但是它的造型又非常渾圓厚實,又是非常典型的中原器型的風格,這件器物鑄造年代是在西漢末年,正是我們歷史上一個民族大融合的時期。在它的下邊可能還配有一個盛放有木炭的托盤,一起來配套使用,來加熱酒。它上面有一個非常厚重的蓋子,這個可能是用來保持酒的香氣和防止酒精揮發的。所以聯想到我們今天,在進行清明祭祖的時候,大家也會用酒來表達這樣的追思遙寄。