新聞調查堶從“跟跑”到“領跑”!新生代航天人展現奔涌的青春能量

2022年4月16日9時56分,在太空遨遊半年的神舟十三號飛船在東風著陸場平安降落,在太空“出差”的3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富安全順利出艙,重回地球的懷抱。

當公眾還沉浸在神舟十三號返回的欣喜中,那些將航天員送上太空的幕後英雄們此時早已開始了他們新的航天任務。

01

十年追夢

4月15日這天是周五,忙碌了一周的人們在北京的晚高峰中迎接即將到來的周末。

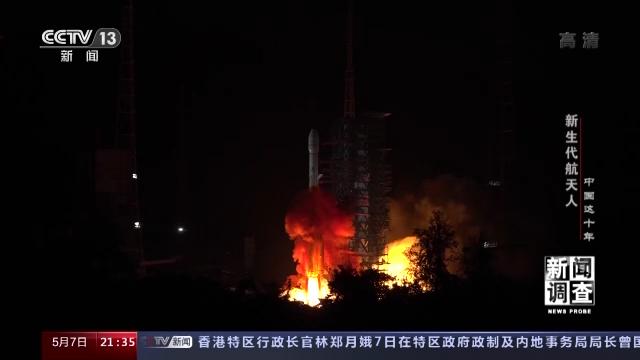

周末的下班時間和這里毫無關係,火箭設計師們開始聚集到直播大廳。三十分鐘後,長徵三號乙運載火箭將在西昌衛星發射中心點火升空。每次執行發射任務,除了發射場的前方工作組,北京總部同時處于待命狀態。

長徵三號乙運載火箭因為身形修長,承擔載荷高價值衛星、高軌道發射任務等特點,被設計師們昵稱為“高富帥”。這次發射是它本年度的首秀,任務是將中星6D衛星送入預定軌道。

這位是牟宇,十年前,《新聞調查》播出《80後航天人》,那年他30歲,剛剛參加工作三年,是一名航天新兵,但已是團隊的中堅力量。

2021年12月10日,長徵係列運載火箭完成第400次發射。縱觀我國航天史,實現第一個100次發射用時37年;第二個100次用時7年多;第三個100次用時4年多;第四個100次僅用了33個月。去年更是達到了前所未有的48次,任務總是一個接著下一個,一切快得來不及紀念。這天晚上的直播大廳與我們想象的發射氣氛很是不同。

火箭升空只是開始,之後的1500多秒是檢驗發射成功與否的關鍵時刻。設計師們緊盯屏幕,我們無法從他們平靜的神色中讀出情緒。

很多設計師沒有等待軌道參數,就匆忙回到了各自的工作崗位上。

在航天一院的總體部大樓,牟宇團隊所在辦公樓層的燈光通常是最晚熄滅的。這個長徵係列液體運載火箭的核心總體設計部門,抓總研制設計了長徵五號等13型運載火箭,有力支撐了載人航天、月球探測、行星探測等重大航天工程實施。

一項項閃亮成就的背後,有許多年輕的面孔,他們以85後、90後為主力,擁有傲人的教育背景和工作履歷,朝氣蓬勃地在航天領域書寫自己的青春篇章。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:最重要的一點就是要有夢想。我們這個工作是施展夢想最好的舞臺,我們這些人最不缺乏的就是追逐夢想的精神,只要有夢就能實現。但是前提條件是,認識到我們工作的艱苦性。

黃震,航天科技集團五院載人領域副總設計師。十年前,我們在《80後航天人》中遇見了黃震,那年,三十而立的他正在籌備神舟九號發射任務,他向我們描述航天事業的吸引力、給他帶來的成就感讓我們至今記憶猶新。

過去十年,黃震先後參與了神舟飛船、新一代載人飛船等重大工程項目的研制,帶領團隊設計了飛船停靠,手控交會對接、繞飛等重要技術。2020年5月,新一代載人飛船試驗船在軌試驗成功,眼下,他們正在為下一步送中國航天員登月而努力。

今年40歲的黃震帶領的這個團隊平均年齡34.5歲,他們是未來中國登月任務中,載人飛船抓總研制的核心成員。這些終日在電腦屏幕前和抽象的數字、線條打交道的年輕人,內心激蕩著的卻是宇宙星空、浩渺蒼穹。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:這就是他們的星辰大海和夢想,全是藝術創作,是他們描繪了一下我們在月球上有指揮塔,有自己的車,有自己的航天員,有自己的飛行器,有自己的能源站,有自己的住房,有遙望著地球的樣子。以前我們的會議室擺很多的證書獎狀,他們覺得擺什麼不如把自己的夢想貼在這兒更有說服力。

十年光陰,追隨兩位航天人,我們走進今天兩個年輕的航天團隊,時光如何凝結成航天碩果?他們的夢想又是以怎樣的方式飛向星空?

02

新生代追夢之旅

33歲的朱平平是牟宇團隊第五組小組組長、副主任設計師,負責火箭的動力係統設計,他人生第一次觀看火箭發射還是在19年前。當時,朱平平讀初中二年級,在教室里他目睹了楊利偉搭乘的由長徵二號F火箭運載的神舟五號飛船首次進入太空的那一刻。

楊利偉搭乘神舟五號飛船飛向太空的畫面,讓“航天”這個相對抽象的名詞以直觀鮮活的衝擊力進入普通中國老百姓的視野。當時還是青少年的朱平平被點燃了,透過“楊利偉事件”,他看到了把“航天”作為人生選擇的一個新可能。

四年後,朱平平考入北京航空航天大學。就在朱平平入職後的第二個月,一項重要研究任務展開了。

航天科技集團一院長徵三號甲係列運載火箭副主任設計師 朱平平:我剛參加長三甲係列型號的時候,面臨著咱們的嫦娥任務,如果說面臨特別的情況,需要推遲一天發射的時候,怎麼去讓它推遲24小時發射,這樣一個課題。

如果能保證遇到緊急情況時推遲發射的能力,將在很大程度上提升任務的成功率。但長三甲係列火箭使用的是低溫液氫和液氧推進劑,推遲24小時,怎樣保證推進劑在不斷蒸發的情況下,各係統依然正常運轉?這塊難啃的骨頭由新員工朱平平牽頭研究。

航天科技集團一院長徵三號甲係列運載火箭副主任設計師 朱平平:如果說難度5個等級的話,我覺得應該是4.9,對我來說難度很大了,是有點發虛,但是我不怕。因為航天的一大特色或者它的好處就在于有一大幫子人,大家一起來幹同樣一個目標的事情,無形之中給我們這樣一種自信,我需要去找什麼樣的支撐,找什麼樣的資源。

一年後,項目研發成功。在火箭發射場,年輕的朱平平又被推到了火箭動力係統最高指揮官的位置。他在極度緊張中盯著火箭升空,隨後,又被極度的喜悅和自豪感衝擊。

在航天領域,年輕人盡情施展才華的舞臺背後,是強大的導師團隊和豐富的技術資源。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:我們其實更多的是強調這種技術的民主性,就是說我們不為論資排輩,我們的培養也強調一種在實踐中去鍛煉成長,在這個過程中不斷的摸爬滾打,成長起來,我們需要給年輕人更多的空間,但是背後可能是一個比較嚴謹的團隊對這些工作的把關,實際上這就是我們的一個傳承。

在黃震帶領的載人航天器總體設計師團隊中,航天領域一脈相承的新人培養機制同樣在年輕人身上發揮著作用。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:就像當年我們的領導把我扔到一線一樣,我也是把我們的員工扔到一線去,但是挑什麼樣的員工,具體是挑哪一位青年的骨幹去承擔相應的職務,這個地方還是每個人有每個人的看法和講究的。每個人性格不一樣的時候,他對他自己發展的途徑、脈絡和想法都會略有區別,所以根據他這些區別,也會幫助他給他一些指導的建議,看怎麼樣對他的發展會更好。

今年30歲的陳瑞勳在黃震團隊里是資歷最老的年輕人,24歲時就被黃震扔到發射場歷練,現在,他已經負責登月任務中某型號的電總體的設計,相比于當下載人飛船的電器係統,他們未來要實現的目標,挑戰呈倍數升級。

航天科技集團五院新一代載人飛船試驗船主管設計師 陳瑞勳:類比如咱們的手機,以前可能咱們的手機從最早的幾十年前的大哥大的時代,非常大,非常重,到現在咱們要瞄著以後的電子設備要更加的輕小型化,把很多的內部的處理要做一些集成,利用咱們高性能計算的能力,去實現一臺電子設備,能把我整器、整船的各分係統的控制、計算,數據的接收處理,實現相同功能的情況下,重量能降低30%到40%。

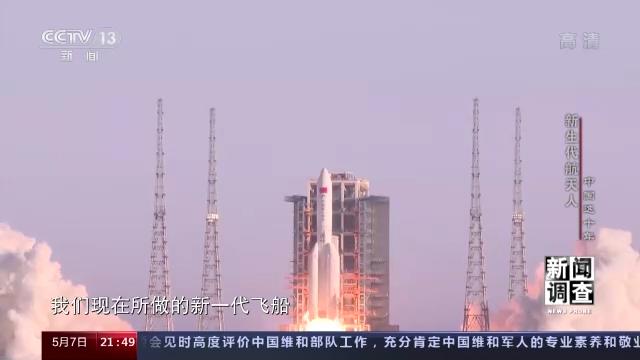

無論是新一代飛船研發團隊,還是新一代火箭研發團隊,隨著中國航天由大變強、從“跟跑”到“領跑”趨勢的到來,這些年輕航天人面臨著時代提出的新要求。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:我們現在所做的新一代飛船,我們沒有任何的藍本,我們要做載人的登月,那這件事情就必然要求我們創新創造,沒有前人的路可以延續,我們必須要走自己的路,所以這是一個大的命題在這。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:以前還可以有一些跟隨和學習,但是再往下走,有可能大家都進入到一種無人區的模式,需要探索,而探索就意味著可能還會有失利和不確定。

時代不同,對人才的需求也發生著變化。新時代的航天人需要的不只是吃苦耐勞,在探索浩渺宇宙的航程中,在無止境地追求卓越的徵途上,更需要靠創造力、創新能力引領前行的每一步。

火箭設計師張志國今年32歲,入職後不久就和幾個新兵組成了一個創新小組,孵化了這個火箭子級柵格舵項目。2019年,他們的研究成果搭乘長二丙火箭,獲得了最終的驗證。

這個柵格舵相當于給火箭殘骸安裝了翅膀,控制其飛行姿態,確保火箭殘骸能夠落在設定的區域內。

航天科技集團一院總體設計部總體室火箭軌道設計師 張志國:以前我們的落區范圍大概幾十公里乘幾十公里,每次都要做疏散(當地百姓)的工作,現在基本如果通過這項技術可以在幾公里乘幾公里的氛圍,應該是大幅縮減,保障落區對人民的安全。

2019年7月的西昌發射場,興奮的張志國一邊回收殘骸一邊在心里瞄準了下一步的目標。

航天科技集團一院總體設計部總體室火箭軌道設計師 張志國:我們最終要精確落到一個,像剛才說的海上落到駁船上,或者陸地上落到一個點上,那樣就相當于一個鉛筆落到足球場上這麼復雜的問題,那是倒立擺的問題,怎麼讓它穩定的控制,都是待解決的新問題,是一個全新的問題。

一年後的2020年5月8日,同樣年輕的載人航天器設計師余抗也在焦急地等待他們的研發成果返回落地。

三天前,他們研發的緩衝氣囊已隨新一代載人飛船試驗船升空,試驗船返回落地時,這個氣囊將發揮重要作用。

新技術為載人飛船安裝了一個防護氣囊,用于釋放、緩衝壓力,使飛船著陸更平穩,讓航天員在落地過程中更為安全舒適。當時,尋找試驗船的余抗非常焦急,反復在後方推演的試驗過程在此時將得到最後的驗證。

航天科技集團五院新一代載人飛船試驗船主管設計師 余抗:最後我們在飛船落地之後,飛機到達了預定落區,然後看到艙的那一剎那,然後我們的心才真正算是放到肚子里去。實驗船發揮得就比較完美,首先是落在了預定的落區,離我們預定的理論原始點離得大概非常近,大概在一公里范圍之內,穩穩地落在陸地上。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:像很多的職業也好,很多工作也好,是沒有評價它的判據和標準的,你做得好和你做得不好很難去評價和評估,所以大家會更糾結。但是對我們來說不是,我們是三年一小考,五年一大考,以成敗論英雄,無論你之前怎麼說、怎麼吹,但是都會以事實,你能把這個型號幹成功作為評價你是不是一個合格的航天人,是不是一個好的航天人唯一標準,在我們里面沒有太多的花哨,就是非常直接的一分耕耘一分收獲。

03

披荊斬棘

這天晚上,火箭設計師們要參加一年一度部門組織的乒乓球比賽。除了參賽的幾名選手,正在加班的設計師都紛紛放下手頭的工作,來給同事加油助威。

只是一場部門小組賽,這些平日里以工作嚴謹為風格的設計師卻打得熱烈激情,場外啦啦隊也把氣氛烘托得十分到位。

殷笑塵1996年生人,去年五月剛剛參加工作,是航天一院總體室的新生力量,他參與設計火箭的電氣係統,奉行的理念是,工作和玩兒都要盡興。

這是2016年6月成功在軌飛行的多用途飛船縮比返回艙,是新一代載人飛船返回艙正式型的縮小版,由黃震團隊參與抓總研制的我國未來載人深空探測任務的關鍵產品。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:在海南的發射場,它當時和我們以前在酒泉發射場不一樣,它的海邊溫濕度很高我們怕它結露,當時沒有什麼太多準備,我們在外面蒙了好多類似于塑料布一樣的東西,主要是為了防潮,怕水的結露傷害我的設備,所以就把它特意包裹起來。剛好這樣的一個相對來說比較簡陋的設備,我們經過轉載間的燈打開以後,非常有科技感,所以我就覺得這個我特別的喜歡。

一個難題破解後,意外留下了美麗的紀念。但事實上,這只是航天人在工作中遇到的微不足道的小麻煩。黃震坦言,不停地出狀況、不停地解決問題、承受巨大的壓力,才是他們的常態。

航天科技集團五院新一代載人飛船試驗船主管設計師 侯振東:(2020年發射的)新一代載人飛船試驗船,首個採用自主軌控的方式進行變軌任務的載人航天器。飛船的變軌其實是很關鍵的動作,風險比較高,但是我們實驗船在兩天內完成了7次變軌,都是自主軌控模式,沒有採用原來地面軌控的方式,但是不怕一萬就怕萬一,萬一出了故障情況下,我們得有後手。

就在這次發射任務中,同事們發現,一向沉著穩重的黃震在現場走來走去,不停地轉圈。

這樣的煎熬牟宇也承受過無數次。與當年鬥志昂揚、初生牛犢不怕虎不同,十年磨礪,經歷過成功與失利之後,牟宇對航天工作的理解更為深沉、深邃。

2017年7月2日晚間,搭載著實踐十八號衛星的長徵五號遙二火箭在文昌航天發射場準備就緒。當晚,牟宇不是主崗,負責配合直播團隊做專家解說。

19時23分,火箭點火升空。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:(主持人問)怎麼看這個火箭行不行,我說你就看那個曲線,只要火箭實時的曲線和理論曲線跟得比較近,就說明是正常的,他就說你看一下曲線沒有跟著了。我一看就發現了,342秒,這個曲線就沒有跟上了,然後我就中斷了直播,我說可能我們得去處理問題了。

牟宇記得那天天氣很好,但他們所有人心情復雜、通宵未眠。牟宇團隊是總體崗位,負責編制故障報告。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:故障定位大概花了三個多月,然後在這個過程中也確實分析了幾十個異常事件,所有的遙測參數一遍一遍一遍全部都重新去查看。

關于那個晚上,一個細節被深深刻在了牟宇的腦海里,至今依然鮮活分明,在記憶閃回時隱隱作痛。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:兄弟單位的同志們在樓頂上也是抱頭痛哭,他們也是想著(他們研制的衛星)可以展示它的舞臺的時候,卻折斷在太平洋了。這個很好詮釋了火箭的能力有多大,航天的舞臺就有多大,只有火箭大的運載能力和高的可靠性,我們航天的活動才能夠展示出來。

磨礪908天之後,2019年12月27日,長徵五號遙三運載火箭“王者歸來”。

走進航天人的辦公室,常常會遇到激烈的討論。對于牟宇來說,當下最為緊迫的是創新與發展之間的兩難兼顧。創新是發展動力,每一個創新技術都需要在實際發射任務中加以驗證,而每一次發射,追求成功是第一目標,但創新技術迭代意味著打破穩定,向傳統規則發起挑戰。

航天科技集團一院長徵三號甲係列運載火箭副主任設計師 朱平平:確實太累了,航天,成功是硬道理,他的邏輯永遠是這個,所以你一定要把這件事情做到萬無一失。新的理念之後,其實背後更多代表的是你技術的提升,是你方法的創新,是你整個研制能力的進步,所以不純粹只是一個工作量的事情,可能一個小小的改動,如果沒有分析全或者沒有認識透,它是可能帶來重大的問題的,這個我們有吃過苦頭的。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:我們更多去想的是能夠讓他們通過一些小步快跑的模式去實現它的創新,利用多個型號互相的印證,去快速迭代我們一些創新的技術,就比如說我們在開展的一項故障診斷,智能飛行,還有像我們重復使用等這些相關的技術,火箭真正的飛行之前,我們都制定了一些比較清晰的技術發展路線圖,把我們的一些關鍵技術分解開來了,把風險進行了提前的一些釋放。

04

航天人生

沈丹是航天一院總體室總體組的火箭設計師,火箭的係列如何規劃,以及具體一款火箭的孕育出生,都是由總體組的同事們完成總體性、係統性的規劃和論證。

這天晚上,加班累了,沈丹決定給工作按個暫停鍵,約了同樣奮戰在辦公室的同事打場羽毛球賽,大家默契到不用太多語言。四十分鐘後,羽毛球賽結束,他們又回到工位上繼續工作。

第二天早上出現在我們面前的是媽媽沈丹,上班之前送女兒去幼兒園,是她寶貴的親子時間。

航天科技集團一院長徵七號運載火箭副主任設計師 沈丹:有了小孩以後就感覺時間更不夠用了,因為晚上的時候可能經常不在家,到家了基本上孩子也就睡了。

航天人使用的是他們自己的時間表,和我們平時理解的上下班,休息日毫無關係。每天送女兒去幼兒園的這一路需要十五分鐘,沈丹很珍惜。

我們生存的社會常常用苛刻的目光審視著女性在事業和家庭上的選擇,尤其是當她們成為了母親。沈丹感受到了這種氛圍,偶爾迷茫,卻也堅持自己的看法。

航天科技集團一院長徵七號運載火箭副主任設計師 沈丹:我們應該還是快樂教育,比較佛係,更多是一個引導。她現在還小,如果長大了,在同學當中她說我母親是搞火箭的,是航天人,可能本身就對她有一種驕傲感和自豪感,我覺得如果我把我自己的事情做好,可能是對她的一個更好的教育。

在採訪的間歇,我們也窺見了新生代航天人更為生活態的一個側面。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:其實我覺得中國現在年輕人很多人已經是這樣了,不一定都要表現出一副苦大仇深,肩負民眾的一種情況去承擔責任。現在90後他們更自信、更包容,他們能夠體現出一種不同的元素,但是在真正需要他們頂上來的時候,他們每個人都能頂得上來。

記者:您當年還說過一句話希望我們的工作能夠整合,效率更高,讓加班不再成為我們航天人的日常生活常態,實現了嗎?

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:基本上算是邁了一大步了,再忙再累每個星期是必須要讓他們休息一天的。工作我覺得是幹不完的,我們的要求又是人命關天,我們不容有失,所以我們工作又是沒有任何極限的。可以堅持一天,可以堅持一個月,可以堅持一年,但是很難堅持一輩子。

為了優化工作流程,牟宇團隊下力氣自主研發了一套“總體快速協同設計平臺”,磨刀不誤砍柴工,優化工作效率,把更多的精力投入到創新研發中去。

航天科技集團一院總體設計部總體室主任 牟宇:我希望讓他們感受到航天帶給他們不同的地方,他們是在用他們的雙手在努力地為國家不斷發展提供一種支撐。

從去年開始,黃震會在空閒時間和家人一起去爬山,但他腦海里,想的還是天上的事兒。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:想好多事,如果我月球上的地形跟山一樣復雜,該怎麼跨過去呢?我們在月球上怎麼建我們的路?我們要在月球上建房子,要挖洞,用什麼樣的工具?覺得很有趣。

登頂的時候,黃震常常構想未來的航天畫卷,那是他們這一代人共同的夢想。

航天科技集團五院載人領域副總設計師 黃震:對于載人航天來說,它未來必然是走到產業化的。現在來說,可能只是有專屬的航天員,少數的人可以實現航天的夢想,但是未來必然是全民的,就像20世紀初的飛機一樣,當時的飛機可能只有幾個人在做研究,只有個別人敢去乘坐,但是現在的航空已經變成了每個人出行的必備工具了。我也希望通過我們新一代飛船的研制,能夠讓我們以後服務的范圍更廣。能夠讓我們普通的老百姓經過短暫的訓練,就有機會到太空上進行太空的旅遊、生活。可以看一看太空中的景色。