奮鬥百年路 啟航新徵程·中國共產黨人的精神譜係堶水乳交融 生死與共——沂蒙精神述評

新華社北京11月4日電 題:水乳交融 生死與共——沂蒙精神述評

新華社記者王鵬、楊文

蒙山高,沂水長。沂蒙,一片紅色的熱土。

革命戰爭年代,英雄的沂蒙兒女歷經血與火的淬煉。他們以“最後一口糧,做軍糧,最後一塊布,做軍裝,最後一個兒子,送戰場”的無私奉獻,書寫了軍民血肉相連、共同奮戰的壯闊篇章,將革命一程又一程地推向勝利。

習近平總書記曾深刻指出:“沂蒙精神與延安精神、井岡山精神、西柏坡精神一樣,是黨和國家的寶貴精神財富,要不斷結合新的時代條件發揚光大。”

如今,沂蒙兒女的故事仍被久久傳唱,軍民水乳交融、生死與共鑄就的沂蒙精神更是歷久彌新,煥發出新的光芒。

軍民魚水 團結奮戰

在位于山東省臨沂市蒙陰縣的孟良崮戰役紀念館,遊客參觀孟良崮戰役期間使用過的小推車(2019年6月9日攝)。新華社記者 王凱 攝

山東省臨沂市蒙陰縣,孟良崮戰役紀念館,有三輛獨輪車。它們大小不一,木架木軸,看起來粗老笨重,卻蘊含著沂蒙精神的關鍵密碼。

為粉碎國民黨對山東解放區的重點進攻,1947年5月13日,孟良崮戰役打響。一方是裝備精良的國民黨整編第74師,自詡為“天下無敵”;一方是小米加步槍的共產黨華東野戰軍,被認為“必敗無疑”。

這場戰役中,沂蒙人民組成了浩浩蕩蕩的支前民工大軍,用小推車搶運彈藥、運水送糧、運醫送藥。車輪滾滾,民心如潮,人民軍隊也因此創造了以少勝多、以弱勝強的奇跡。5月16日,華野全線出擊攻上孟良崮,國民黨整編第74師全軍覆滅。

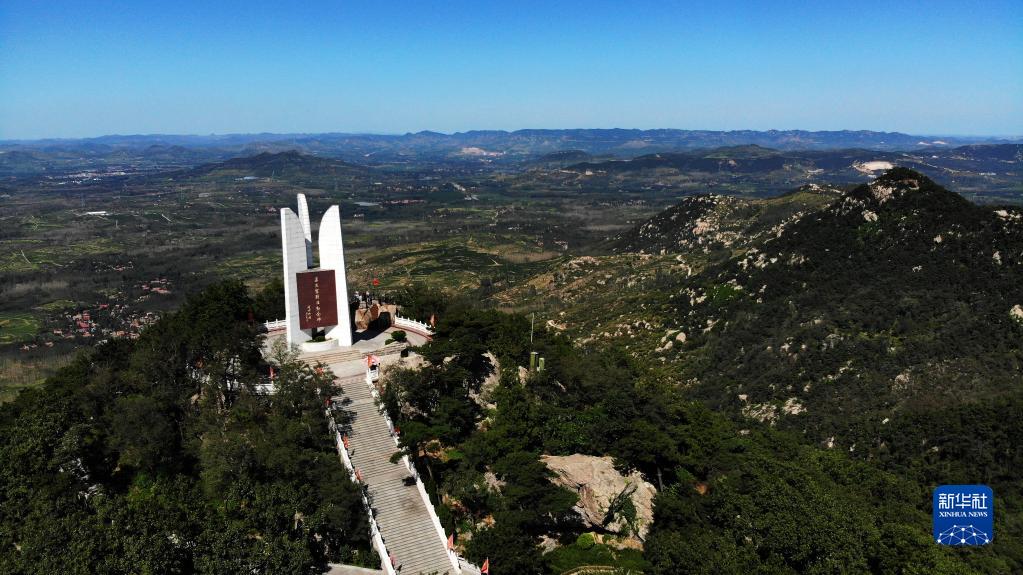

這是位于山東省臨沂市蒙陰縣的孟良崮戰役戰場遺址(2019年8月29日攝,無人機照片)。新華社記者 王凱 攝

“鄉鄉有紅嫂,村村有烈士”。在這片被鮮血染紅的土地上,類似的故事還有很多很多。

在白彥爭奪戰、五井殲滅戰、塔子山戰鬥等載入史冊的壯烈戰鬥中,沂蒙人民在黨的領導下,狠狠打擊了日軍;

沂蒙婦女李桂芳等拆掉自家門板,跳入冰冷的河水,用自己的身軀架起“火線橋”;

沂蒙母親王換于創辦戰時托兒所,撫養40多名革命後代長大成人;

沂蒙紅嫂明德英先後救助了兩名落難的八路軍戰士,危急時刻,更是用自己的乳汁挽救了身負重傷的子弟兵;

……

史料統計顯示,抗日戰爭和解放戰爭時期,沂蒙地區420萬人口中,有20多萬人參軍入伍,120多萬人擁軍支前,10萬英烈血灑疆場。今天,當我們走進沂蒙革命紀念館,依然會被一組名為《力量》的巨幅群雕所震撼:支前老鄉彎腰推著裝滿物資的小推車,在蜿蜒曲折的道路上前行……

“無數支前群體和英雄模范,為戰役的勝利作出了重大貢獻,雄辯地證明了‘兵民是勝利之本’這一顛撲不破的真理。”沂蒙幹部學院副教授劉佔全說。

攻堅克難 勇往直前

在電影《長津湖》中,臨近影片結尾,有這樣一幕令人動容——

胡軍飾演的“雷公”,懷抱敵人從空中發下的標識彈,開車吸引敵軍注意,用自己的血肉之軀抵擋了敵人的子彈。在犧牲前,“雷公”哼唱的便是《沂蒙山小調》。

“雷公”的形象正是沂蒙人民的生動縮影。長期的革命和建設實踐深刻印證,在困難和挑戰面前,沂蒙人民總有一股攻堅克難的拼勁、勇往直前的闖勁。

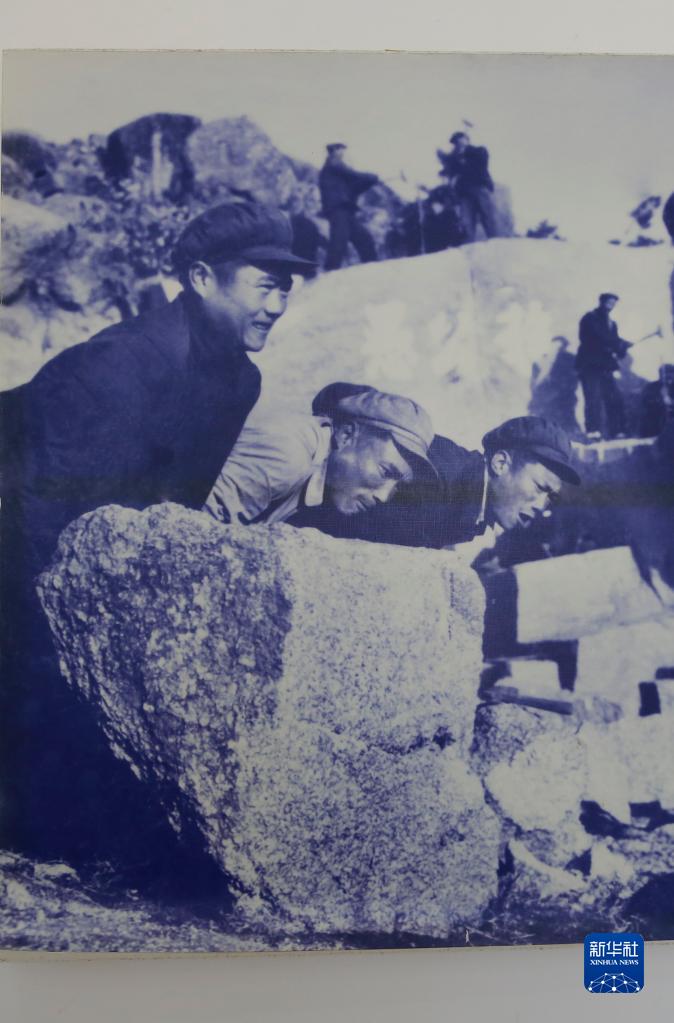

這是3月23日在山東省臨沂市莒南縣坪上鎮厲家寨村村史館拍攝的厲家寨人當年大戰“窮山惡水”的歷史照片。新華社記者 王凱 攝

臨沂莒南縣坪上鎮厲家寨村,地處三山五嶺兩河之間,山石密布、耕地稀薄。老人們常說,曾經的厲家寨村,是“早上湯,中午糠,晚上的稀粥照月亮”。

窮則思變。1955年起,厲家寨人移山填谷、劈嶺造田,兩年建成高標準梯田3000多畝,糧食畝產提高到500多斤。

消息傳到中南海,毛澤東主席欣然批示:“愚公移山,改造中國,厲家寨是一個好例。”

步入改革開放新時期,九間棚村成為沂蒙精神新的代言。

坐落在海拔640米的龍頂山上,九間棚村山高澗陡、四面懸崖、土地瘠薄、缺水缺電。112畝土地挂在23條山梁上,即使趕上好年景,村民也只能吃七八成飽。

上世紀80年代,村黨支部書記劉嘉坤帶領村民架電修路、引水上山、治山種樹,連續苦幹5年。全村累計集資23萬元,修砌石渠3500米,開山整地500多畝,新栽果樹2萬多棵……

改造山、山低頭,改造河、河變樣,改造地、地增產。

兩個時間節點,標注著沂蒙精神給沂蒙人民帶來的大變化——

1985年,位于沂蒙山區腹地的臨沂被列為全國18個連片扶貧重點地區;

歷經10年奮戰,1995年底,臨沂一舉率先實現整體脫貧。

這是山東省臨沂市莒南縣坪上鎮厲家寨村高鐵站(2020年5月6日攝,無人機照片)。新華社記者 王凱 攝

青山綠水多好看,風吹草低見牛羊,高粱紅來稻花香……《沂蒙山小調》中的美好描繪,在沂蒙人民的手中,早已成為現實。

開拓奮進 譜寫新篇

縫軍衣、烙煎餅、抬擔架……國慶假期,沂南縣馬牧池鄉常山莊村的農家小院內,上演著一幕幕以紅嫂故事為主題的沉浸式演出,吸引無數遊客前來“打卡”。

沂南縣委常委、宣傳部長范如峰介紹,沉浸式演出緊扣特定歷史時期不同人物的境遇和性格,用情景表演的方式,展現當年軍隊和老百姓的水乳交融、生死與共。

幾名遊客在山東省平邑縣地方鎮九間棚村參觀(2018年12月2日攝)。新華社記者 王凱 攝

這是當地創新紅色旅遊的路徑之一,也賦予了沂蒙精神新的時代魅力。誕生于革命戰爭年代,發展于社會主義建設時期和改革開放新時期的沂蒙精神,在新時代不斷發揚光大,成為激勵沂蒙人民改革創新、開拓奮進的強大精神動力。

這是綠意更加盎然的沂蒙——

臨沂市堅持走綠色、低碳的高質量發展之路,“十三五”期間,完成涉氣工業企業三次提標改造,萬元GDP能耗下降17%,2020年空氣優良天數增加54天。

這是產業更加興旺的沂蒙——

在平邑縣地方鎮九間棚村,黨組織帶領村民整治荒地修砌石渠,打造集金銀花良種培育、推廣種植、幹花貿易、食品藥品研發生產銷售于一體的全產業鏈,將山高澗深的村莊建成“沂蒙明珠”。

這是生活更加富足的沂蒙——

2019年11月,高鐵開進了沂蒙山,“厲家寨站”成為沿線上唯一一個用村莊命名的高鐵站。當地的櫻桃搭著高鐵快運,發向全國各地,助力沂蒙人民不斷增收致富。

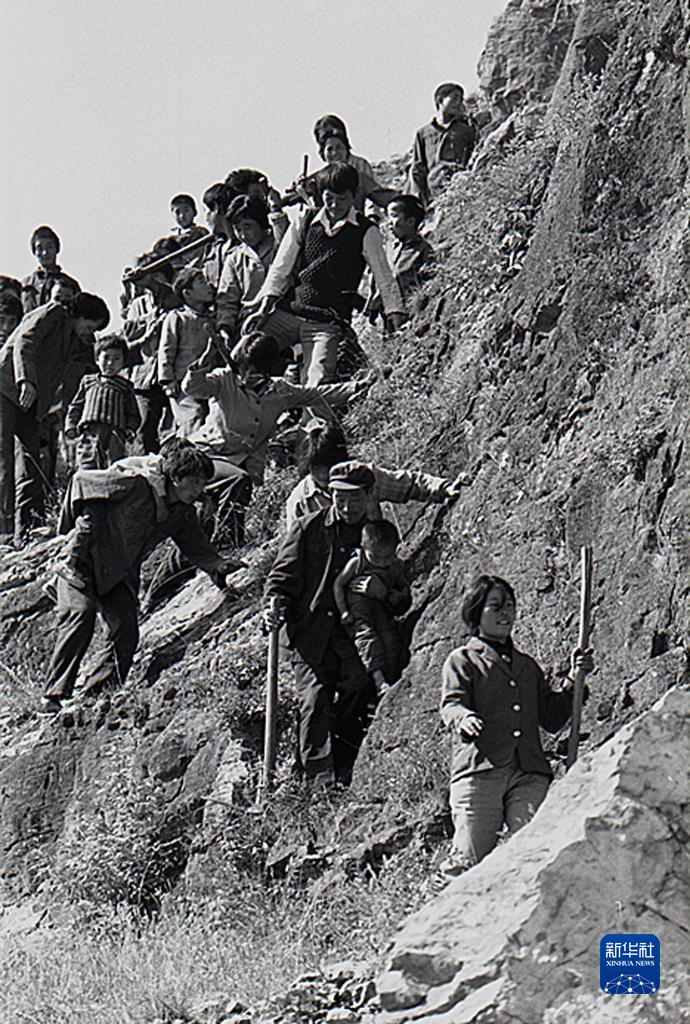

1984年,九間棚村村民在修路(資料照片)。新華社記者 王凱 攝

這是在山東省平邑縣地方鎮九間棚村拍攝的道路設施(2018年12月2日攝,無人機照片)。新華社記者 王凱 攝

八百里沂蒙好風光,山山水水都是歌。

在沂蒙精神的助力下,沂蒙山區兒女正勇往直前、不斷進取。面向未來,老區人民也將繼續披荊斬棘,描繪出更加壯麗輝煌的時代畫卷。