【中國共產黨百年長江情·綠色篇】農業“中國芯”挺起民族種業脊梁

國以農為本,農以種為先。種子,被譽為農業的“芯片”。建黨百年以來,中國共產黨始終將糧食安全擺在治國理政的重要位置。長江流域是世界栽培水稻的起源地,自古以來也是中國重要的糧、油、棉生產基地,在民族種業發展歷程上留下了濃墨重彩的一筆。

動車組穿過江漢平原麥田和油菜花海。湖北日報全媒記者 陳勇 攝

改革激蕩,開啟種業強國建設新篇章

新中國成立後,我國種業經歷了四個發展階段。

四自一輔階段(1949—1978年),即改革開放前,實行“自繁、自選、自留、自用,輔之以調劑”育種方針。

四化一供階段(1979—1999年),《種子法》出臺前,實行“種子生產專業化、加工機械化、質量標準化和品種布局區域化,以縣為單位組織統一供種”的方針,可稱為種業發展史上的第一次革命。

市場(產業)化改革階段(2000—2010年),《種子法》和《植物新品種保護條例》實施,打破行政區劃壟斷經營種子,鼓勵科研單位建立種子公司,民營企業成為市場主體,中國種業產業化發展雛形初現,可稱為種業第二次革命。

現代種子產業階段(2011年至今),《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》(即國發2011.8號文件)出臺後,建立了以產業為導向,以科研單位基礎性研究為主、應用研究為輔,產學研相結合、育繁推一體化的商業化育種新格局,可稱為種業第三次革命。

惟改革者進。半個多世紀的種業改革創新、實踐探索,實現了由種子到種業、傳統種業向現代種業的跨越,“種業大國”邁入“種業強國”的步伐更加堅定。

擔當使命,資源沃土崛起“中國種都”

一方水土養一方人,地靈才能人傑。湖北擁有豐厚的種業歷史底蘊和豐富的種質資源儲備,滾滾長江孕育出了袁隆平、張啟發、傅廷棟、朱英國、陳煥春等一批傑出種業院士,隆平高科、豐樂種業、荃銀種業等一批種業龍頭也誕生成長壯大于此。

2012年,武漢瞄準種業,提出建設“大種業體係”,把種植業、漁業、畜牧業等納入大種業體係,在全國創新性提出打造“武漢·中國種都”。2015年,武漢“種都”商標在國家工商總局成功注冊,“中國種都”品牌打造的法律基礎夯實。2018年,《武漢·中國種都”發展規劃(2017-2025年)》發布,明確了“一核三園五鏈多片區”的產業布局,“種都”建設上升為省市共建模式。

“中國種都”總部大廈。湖北日報記者 朱湒 攝

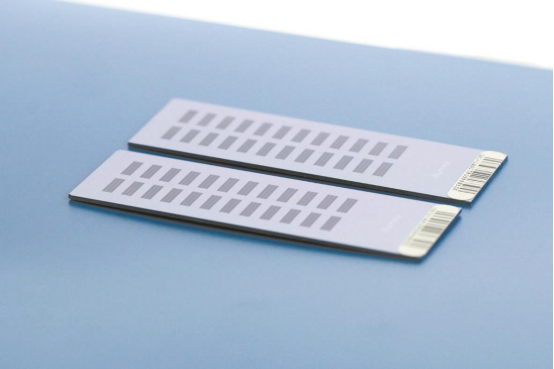

八年蛻變,“中國種都”建設成效顯著,擔當起了振興民族種業的歷史重任。核心區初具規模,擁有11個國家級涉種工程中心、重點實驗室,已引進杜邦先鋒、拜耳作物、先正達、中化集團等世界500強巨頭,聚集11個院士團隊以及農發種業、北大荒墾豐、隆平高科等60多家種業高科技龍頭企業,研制成功了全球首張水稻全基因組育種芯片,生物育種能力和種業科技創新能力全國、全球領先,讓種業裝上了更多“中國芯”。

全球首張水稻全基因組育種芯片。來源:楚天都市報

揚帆起航,千億種業踏上新徵程

2020年6月,農業農村部正式批復武漢建設國家現代農業產業科技創新中心,這也是全國第五家、華中首家國家級農業科創中心。2020年9月,武漢市提出市級財政將連續五年每年安排6000萬元農業專項資金支持種業發展,力爭到2025年,實現種業產值1000億元。2021年,中央一號文件提出,打好種業翻身仗。作為“中國種都”核心區的高農生物園也正是武漢國家農創中心的核心承載區,必將在這場沒有硝煙的戰役中,扛起種業振興“國家隊”使命擔當,大放異彩。

高農生物園(李澤飛 供圖)。 來源:人民網

習近平總書記強調:“要下決心把民族種業搞上去,抓緊培育具有自主知識產權的優良品種,從源頭上保障國家糧食安全。”萬里長江奔流不停,站在新時代潮頭,“中國種都”必須主動擔負“打好種業翻身仗”的時代責任和歷史使命,跋山涉水,攻堅克難,助力農業“中國芯”奮力突圍,挺起民族種業發展脊梁!