潘魯生:手藝扶貧的中國經驗

中國文聯副主席、中國民間文藝家協會主席潘魯生

在2020中國公共關係發展大會上作主題發言

11月23日,貴州全省66個貧困縣全部實現脫貧摘帽。這也標志著國務院扶貧辦確定的全國涉及22個省區市的832個貧困縣全部脫貧摘帽。因歷史與地理等原因,貴州曾是我國最為貧困的地區之一,但當地自然生態條件好,民族文化富有特色,蠟染、苗繡、銀飾、編織、陶瓷、漆藝、剪刻繪印等手藝資源豐富。黨的十八大以來,貴州依托豐富的民族手藝資源,開展文化精準扶貧,將民間手藝資源優勢轉化為鄉村產業發展優勢,打開脫貧致富之路。手藝扶貧的貴州經驗也是中國脫貧攻堅經驗的一個縮影。

一.落實扶貧政策:“精準+扶智+扶志”是中國手藝扶貧的政策基礎

黨的十八大以來,中國進入脫貧攻堅關鍵時期,明確2020年現行標準下農村貧困人口實現脫貧的戰略目標,全面實施精準扶貧。國家各層級、各部門相繼出臺完善“1+N”脫貧攻堅係列配套措施,其中,振興傳統工藝,助力精準扶貧成為諸多地區特別是民族貧困地區落實脫貧攻堅的重要選擇。就此制定實施了一係列手藝扶貧的專項規劃,如2013年,貴州省啟動“錦繡計劃”並列入政府十大民生實事項目。2017年,四川省組織開展“百名工藝美術大師三年扶貧行動”。各地扶持建設的扶貧作坊發揮了積極作用。據國家人力資源和社會保障部數據,中國五年間累計建設扶貧車間32688個,吸納貧困人口家門口就業43.7萬人,帶動406萬貧困人口增收。

甘肅臨夏回族自治州磚雕扶貧作坊

黔東南苗族侗族自治州刺繡扶貧作坊

二.轉化民間資源:文化生態+自然生態+資源轉化,是中國手藝扶貧的基本路徑

在中國,鄉村是精神的故土,幾千年農耕文明形成了深厚的文化積淀。鄉村是美麗的家園,綠水青山、良田沃土是生產的基地,是生活的田園。鄉村也是民間文化創新創造的寶庫,民歌民謠、傳統工藝、民間舞蹈等富有創造力的“匠人文化藝術樣式在鄉村。其中,傳統工藝與設計相融合,推進創造性轉化與創新性發展,還將進一步塑造中國原創、中國品牌、中國風尚,在傳承中不斷發展和傳播。

衣尚中國:民族服飾設計師與手藝人共同演繹民族服飾風尚

設計師與手藝人聯合開展的青海刺繡手藝設計工作營

三.傳承民間手藝:手藝賦權+全民傳承+文化消費,是中國手藝扶貧的體係建構

經濟窮不等于文化貧,鄉村貧困地區的傳統工藝資源豐富,民族特色濃鬱,加強手藝賦權可提升貧困人群的自我發展能力和可持續生計能力。通過構建國民手藝傳承教育體係,推動手藝進校園、進社區,營造濃厚的社會傳習氛圍,將進一步激發民眾主體參與感,讓民眾自覺成為手藝傳承者、創造者和消費者。與此同時,文化消費正成為擴大內需、推動國內大循環新引擎,手藝消費成為提升國民生活品質的的重要組成部分,龐大的消費市場為手藝扶貧提供發展空間。

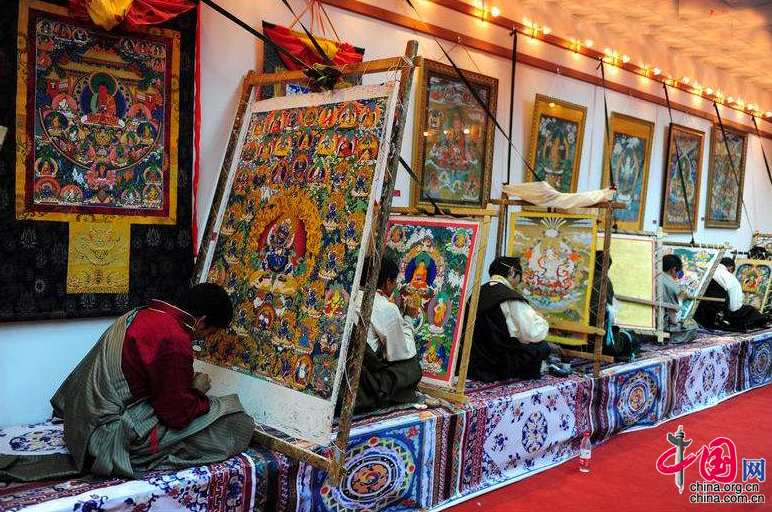

青海同仁熱貢畫院免費培訓貧困牧民唐卡繪畫技藝

黔東南蠟染旅遊紀念品

四.推進公平貿易:公平貿易+知識產權+互聯網,是中國手藝扶貧的平臺保障

公平貿易強調交易的透明度、公平的價格、來源渠道的可追溯以及原創人的公平待遇。在扶貧對象和消費市場之間搭建公平貿易橋梁,減少中間環節,有助于少數民族地區及貧困地區手藝人建立特定的銷售網絡,保護藝人權益和作品原創,提高手藝收入,是維護可持續生計有效的扶貧之路。當前,互聯網打破空間邊界,電商、直播、短視頻等新媒體、新平臺加速城鄉之間手藝資源交流轉換,手藝從業人員走向年輕化、專業化,文化賦能發展空間廣闊。

公平貿易平臺組織手藝研學旅行項目

電商平臺唯品會推出“唯愛工坊”手藝扶貧公益項目

五.實現集體脫貧:帶頭人+合作社+專業村,是中國手藝扶貧的產業基礎

鄉村手藝特色文化產業具備獨特的生態優勢、產業優勢、文化優勢和傳播優勢,為應對農村發展貧困、人口老齡化、產業升級調整過程中農民工回流等問題提供現實的解決方案,是中國文化產業發展體係中不可或缺的重要組成部分。從個體到集體,從家庭作坊到產業集群,在傳承人、鄉村能人、返鄉精英的帶動下,形成以手藝帶農戶,以農戶帶農村,以農村帶基地,以基地帶銷售的發展模式。手藝合作社優化資源配置,提高手藝農戶進入市場的組織化程度,改變其獨立面對市場的弱勢地位。培育一村一案、一鄉一業的手藝特色文化產業,完善產業鏈條,形成產業輻射,手藝專業村帶動貧困地區集體脫貧致富。

黔東南苗族侗族自治州黎平縣傳統手工藝農民專業合作社

陜西寶雞鳳翔六營彩繪泥塑村

當前,手藝不僅是精準扶貧的重要支點,發展手藝文化產業更是防止返貧的重要選擇。中國手藝扶貧突出民生主體,形成“政府主導、全民參與、產業帶動、村民受益”的經驗模式。以手藝助力脫貧致富,也是為鄉村帶來幸福的生活方式以及可持續的發展范式。從全面小康到鄉村振興,推動城鄉雙向交流互動、滿足人民美好生活需要的探索還在繼續。

作者:中國文聯副主席、中國民間文藝家協會主席潘魯生

(圖片由中國網授權使用)