鑒往知來——跟著總書記學歷史|歷史在這座城市留下的開放啟示

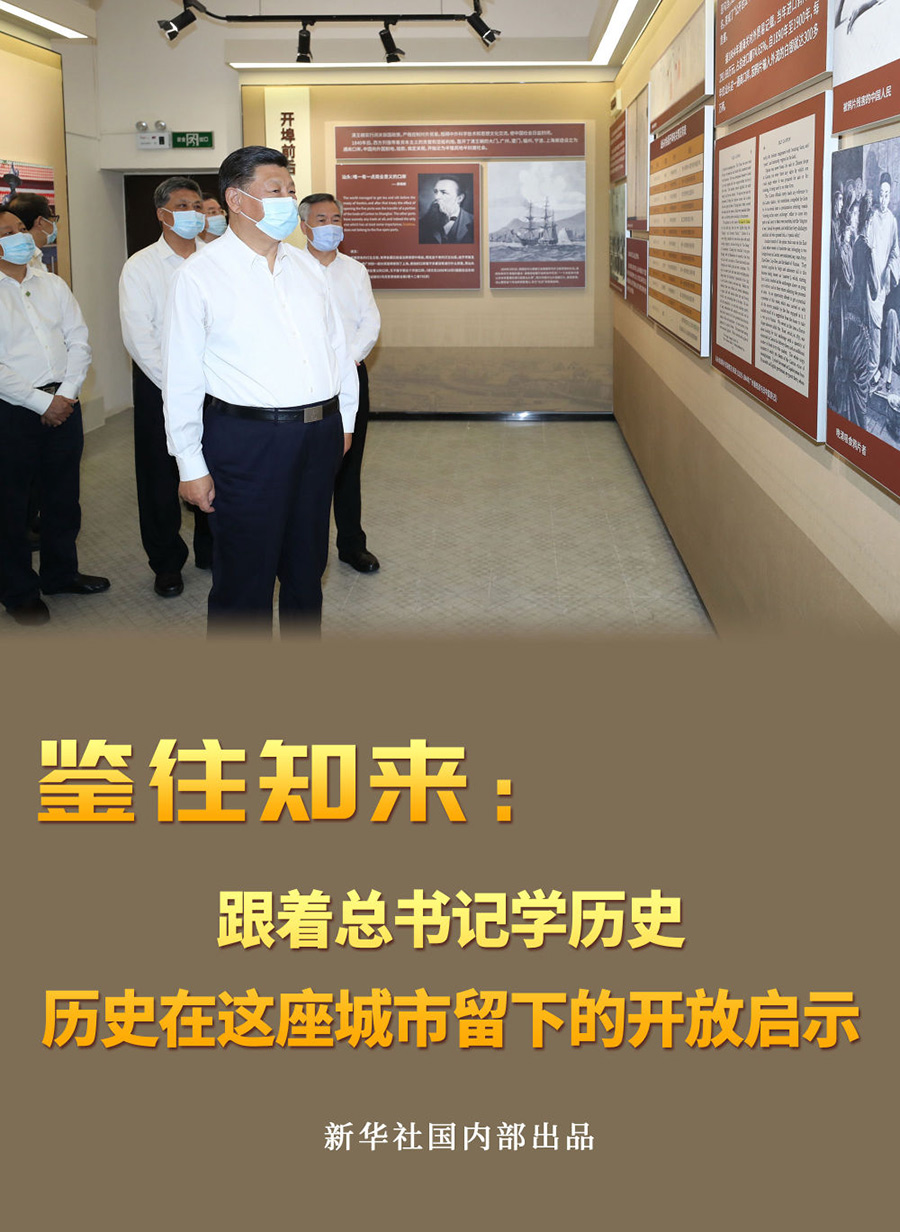

習近平總書記13日下午來到廣東省汕頭市小公園開埠區,走進開埠文化陳列館、僑批文物館,了解汕頭開埠歷史、設立經濟特區以來的建設發展情況,和潮汕僑胞心係家國故土、支持祖國和家鄉建設的歷史。

向海而生,因港而立。從邊陲漁村,到通商口岸,再到改革開放前沿,汕頭的發展,始終與國家和民族的命運緊密相連。

第二次鴉片戰爭爆發後,清政府分別與美國、英國、法國簽訂《中美和好條約》《中英天津條約》《中法天津條約》,條約均以汕頭作為開埠口岸。

從昔日被動開埠,到建立經濟特區,汕頭見證了中華民族的苦難與輝煌。

汕頭經濟特區成立以來,敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神在這片熱土上生根發芽、開花結果。

如今的汕頭高樓林立、道路交錯。再度回望這座城市的開放歷程,啟示深刻,意義深遠。

汕頭市時代廣場夜景(新華社記者陳曄華 攝)

身為經濟特區,肩負改革“試驗田”和開放“窗口”的使命擔當,就要有敢于嘗試、敢于創新的勇氣。

“摸著石頭過河”的汕頭,積極開展體制創新和改革探索,闖出一條又一條新路:

20世紀80年代,汕頭特區在全國率先實行24小時審批答復制度,開政府機關實行承諾制的先河;率先進行幹部制度改革,改委任制為聘請制。

20世紀90年代,汕頭率先在全國啟動京粵地區博士後科技開發基地,形成政府、科研和企業三位一體“聯姻機制”;在全國開通首條信息高速公路。

進入21世紀,汕頭又率先在全國開通地方政府信用網,開創了利用網絡技術改善市場經濟監管方法的先例。

每一個“率先”,都標注著汕頭在開放進程中的開拓創新。它們打破舊思想、舊制度的藩籬,帶來新的觀念和新的舉措。可以說,正是開放,給汕頭帶來了創新的源頭活水和發展的不竭動力。

正如習近平總書記曾指出的:“40年來,深圳、珠海、汕頭、廈門、海南5個經濟特區不辱使命,在建設中國特色社會主義偉大歷史進程中譜寫了勇立潮頭、開拓進取的壯麗篇章,在體制改革中發揮了‘試驗田’作用,在對外開放中發揮了重要‘窗口’作用,為全國改革開放和社會主義現代化建設作出了重大貢獻。”

汕頭市小公園中山紀念亭附近的民國建築(新華社記者陳曄華 攝)

事實上,汕頭的開放與發展也曾經歷波折。

經過上世紀八九十年代的飛速發展階段後,“走私+騙稅”的陰影曾使汕頭經濟一度陷入低谷。

面對危機和挑戰,汕頭特區痛定思痛,刀刃向內,不斷完善有利于創新的制度機制,經濟步入快速回升通道。

正所謂“船到中流浪更急、人到半山路更陡”。汕頭改革開放進程中遭遇的困境,也是我國改革進入攻堅期和深水區的一個縮影。

習近平總書記曾深刻指出:“我們要堅持改革開放正確方向,敢于啃硬骨頭,敢于涉險灘,既勇于衝破思想觀念的障礙,又勇于突破利益固化的藩籬。”

前行的道路不會一帆風順,但開放的決心不能有絲毫動搖。

正大康地汕頭有限公司是汕頭第一家外資企業(新華社記者陳曄華 攝)

“本土一個潮汕、海外一個潮汕、海內又一個潮汕”,作為我國知名的僑鄉,今天的汕頭,正充分發揮僑鄉優勢,推動對外開放的大門越開越大。

2014年,汕頭華僑經濟文化合作試驗區由國務院批復同意設立,規劃面積達480平方公里。經過6年時間建設,面積28.82平方公里的直管區內存量登記注冊企業691家,總注冊資本達457.44億元人民幣。

今年6月,廣東省人民政府出臺《關于支持汕頭華僑經濟文化合作試驗區高質量發展的若幹意見》,探索建設面向全球華僑華人科技成果轉化中心。

數據顯示,汕頭累計引進外商投資企業5000多家,實際利用外資93.8億美元,其中近九成是僑資。

不只是在汕頭,放眼華夏大地,還有無數海內外華僑華人在為祖國的繁榮發展添磚加瓦。因為中國夢,也是海內外中華兒女的夢。

習近平總書記曾說:“越是接近目標,越是形勢復雜,越是任務艱巨,越要發揮中國共產黨領導的政治優勢和中國特色社會主義的制度優勢,把各方面智慧和力量凝聚起來,形成海內外中華兒女心往一處想、勁往一處使的強大合力。”

心係汕頭、心係祖國的僑胞,也將在未來繼續投身汕頭的開放發展事業,讓這顆“粵東明珠”變得更加璀璨。

策劃:霍小光

監制:車玉明、張曉松

主筆:王鵬

視覺 | 編輯:郝曉靜、顧天成

新華社國內部出