【脫貧振興八閩行】漳州華安鞏固提升脫貧成效 貧困戶人均年收入近1.4萬元

去年,黃棗村蘿卜扶貧產業基地里的蘿卜喜獲豐收。黃建和 攝

在蜿蜒流淌的九龍江北溪邊上,漳州市華安縣新圩鎮黃棗村蘿卜扶貧產業基地又將迎來新一季蘿卜播種時節。這些天,當地農民正忙著平整土地。

“一年兩季的蘿卜種植季,我都在基地種植養護蘿卜,一天有100元務工收入。去年我還拿到了合作社第一次分紅3000元。”既當“工人”又作“老板”,讓當地農民馮東發幹活特有勁。

今年51歲的馮東發原是黃棗村一名建檔立卡貧困戶。早前,由于家庭貧困,無穩定經濟來源,他的妻子離家出走。10多年來,他不僅要撫養兩個孩子,還要照顧年邁的父親,生活的重擔常常壓得他喘不過氣來。

通過推進鄉村振興和扶貧開發工作,如今的黃棗村山清水秀、風景怡人。黃建和 攝

“原先,靠著到附近打些零工,一年收入只有幾千元。村里曾給我介紹離家較遠的穩定工作,但我得照看家人,只好放棄了。”馮東發說到。

黃棗村蘿卜扶貧產業基地解決了馮東發既想增加收入又能夠照看家人的“兩難”。

早年間,黃棗村的蘿卜遠近聞名。後來由于發展不力,這項傳統產業荒廢多年。如何復興傳統產業,以產業帶動扶貧,成了黃棗村兩委的課題。

徵地、整平、修水渠、安裝灌溉設施、請設計師結合鄉村遊設計提升……向上級爭取產業扶貧資金後,2017年底,黃棗村克服一個個困難,推進一個個環節,終于在九龍江旁邊的沙質地上,開墾出50畝蘿卜扶貧產業基地。

近年來,黃棗村不斷完善基礎設施建設,提升群眾生活水平。黃建和 攝

2018年10月,黃棗村開始組織村民在基地種蘿卜,優先吸收馮東發等貧困戶在此種植務工,同時成立專業合作社,通過各級扶貧資金,安排全村建檔立卡貧困戶全部入股,享受一年一度的保障性分紅。

基地不僅種了本地的大白蘿卜,還結合觀光旅遊,引進櫻桃蘿卜、美人心蘿卜等新品種。2019年11月底,黃棗村還舉辦了華安縣第一屆多彩蘿卜節。集生產加工、旅遊觀光、自助採摘于一體的蘿卜扶貧產業基地吸引了不少遊客前來,效益初步顯現。

當然,讓馮東發穩定脫貧的不僅僅是蘿卜扶貧產業基地。

華安縣九龍璧石是中國四大名玉之一,具有一定的收藏價值。馮東發喜歡收藏石頭,家里堆了不少九龍璧石。

華安縣茶葉種植面積近10萬畝,茶葉創產值11.76億元,是脫貧攻堅的“利器”。葉勁鋒 攝

找到了扶貧“突破口”後,通過黃棗村兩委墊付開店啟動資金、協調店面租賃事宜,2018年5月,馮東發開起了奇石小店。通過熟人介紹客戶、黃棗村兩委幫忙引入直播技術,馮東發的奇石小店人氣漸漲,月均收入1000多元。

坪山柚同樣是黃棗村的一張名片。近年來,黃棗村打造起了坪山柚生態園,促使坪山柚的價格不斷提升,帶動了村民增收。在黃棗村兩委協調幫扶下,馮東發也種了100棵坪山柚,預計明後年就可以開始收成。

此外,從2019年5月開始,馮東發還被聘為黃棗村的公益性保潔員,月收入1570元。

通過多渠道努力,目前,馮東發已實現穩定脫貧,正向著更好的生活邁進。2018年以來,他的年收入增至3萬多元。

近年來,華安縣官畬村實施“興茶富農”“旅遊興寨”戰略,村民人均純收入達到2.2萬元。黃建和 攝

當然,在華安縣,脫貧不只馮東發一人。同樣在黃棗村,李建春家庭經營汽車維修實現脫貧致富;在少數民族特色村寨官畬村,藍彩珍吃上“旅遊飯”,日子越過越紅火;在送坑村,來自高山族的嚴麗貞住上了佔地118平方米的4層小洋樓……

在打贏脫貧攻堅戰中,華安縣以鞏固提升脫貧攻堅成效為導向,以壯大貧困村集體經濟、貧困戶穩定增收為重點,突出“精準”二字,因地制宜、因地施策,精準發力抓落實。

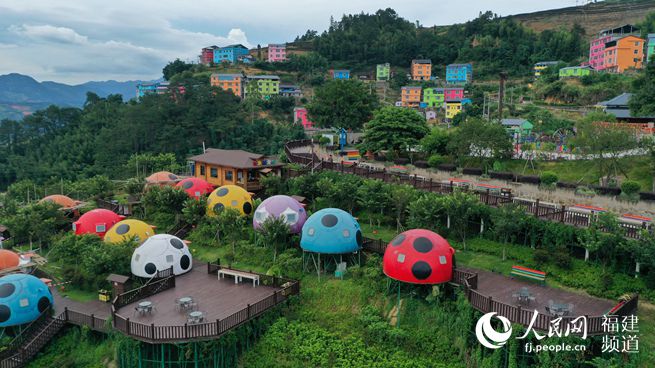

近年來,華安縣大地村依托世遺土樓,打造出獨具特色的鄉村振興示范樣板村。黃建和 攝

以大地村為例,近年來,華安縣緊緊依托世界文化遺產福建(華安)土樓所在地的區位優勢,不斷挖掘境內豐富的歷史文化資源和自然資源,打造出獨具特色的鄉村振興示范樣板村,從而有效帶動了當地村民增收、創收。2019年,大地村村民人均收入達1.9萬元,村集體收入增加30萬元,實現村民村財“雙增收”。

一組數字則很好說明了華安縣脫貧攻堅戰的成效——2019年,華安縣23個建檔立卡貧困村全部實現脫貧摘帽;2018年底,全縣357戶貧困戶1220人全部實現“摘帽”,每戶年人均純收入達13923元,增幅達23%,實現穩定脫貧;23個貧困村村級集體經濟平均達15萬元以上,基礎設施和社會公益事業不斷完善,人居環境煥然一新,實現鄉村經濟協調發展,農民逐步致富奔小康。