【來!村里逛逛】草原上的“擺渡人”

央廣網烏蘭浩特9月15日消息(記者王晶)初秋的巴彥塔拉草原已有了寒意,但外來遊客仍不斷。5年,近2000個日夜,倪德青把全部精力都放在了這里。

上五年級的兒子曾問他:“爸,是不是農村掙的錢特別多?”他答:“不多。”兒子又問:“那回城里上班多少錢?”他再答:“一樣的錢。”兒子終于繃不住了,哭出聲來,“那你能不能回城里上班,多陪陪我?”

父子間的這番對話,常發生在淩晨,兒子遲遲不肯睡覺,怕醒來爸爸又離開,回到那個嘎查,那個曾經是內蒙古興安盟扎賚特旗最北部的深度貧困村。

倪德青說,除了愧對兒子,自己從不後悔選擇駐村扶貧,甚至引以為傲。如今的巴彥塔拉嘎查早已摘掉貧困帽子,世代沿綽爾河而居的牧民也搞起了旅遊業,引得不少市民逃離城市喧囂,來此尋找田園牧歌般“向往的生活”。當然,這其中也包括他的家人。

巴彥塔拉駐村第一書記倪德青(央廣網記者 張凱航 攝)

逢山開路 遇水搭橋

常年待在嘎查,倪德青的臉被曬黑不少,皮膚也糙了不少。剛和記者見面,他便開起玩笑說:“昨天還遇到一個貧困戶家的娃,管我叫爺爺……”倪德青很是健談,驅車載著記者前往村委會的路上,不時搖下車窗,介紹村容村貌。“過去來這兒的人,沒有說不窮的,你再看看現在的巴彥塔拉。”

幹凈的牆壁上滿是蒙古族元素的壁畫,房前屋後各家的菜園子整潔幹凈,黃瓜、西紅柿沉甸甸地挂在秧子上……但5年前的這里並非如此,即使有著豐富的基層經驗,初到時,倪德青還是被嚇了一跳:沒有一條平坦的路,開車進村40公里走了2小時,“村口第一家就是危房戶,村民住的基本是土房,屋頂上甚至長滿雜草。”

倪德青所幫扶的巴彥塔拉,位于嫩江第一大支流——綽爾河的“幾”字彎處,屬于半農半牧區。“過去路不通,糧食只能通過水路運送出去,賣不上什麼好價錢。”他說,用當地人的話說:“地無三分平、村無產業撐、人無三分錢、戶無隔日糧”。剛來時,問起生活狀況,老人們都笑著搖頭。

駐村的前幾個月,倪德青幾乎睡不著覺,辦公室里各式各樣的表格堆滿了整張桌子。辦公室鄰間就是他的住地,一張單人床,廚房里有幾個簡單的碗筷,廁所是旱廁,在距住地很遠的角落里。在做駐村書記前,倪德青當過計生幹部、開過飯館,還當過教師,從沒遇到過這麼棘手的情況。“人的思想轉變程度,和其他村相差10年以上。”

巴彥塔拉居住著蒙、漢兩個民族共572口人(央廣網記者 張凱航 攝)

到巴彥塔拉第一天,還沒到辦公室,倪德青就先在一家危房戶家整整呆了三個小時,“蓋房子,他就差個地基,我說我給你賒3萬塊磚,我負責擔保。”倪德青心里清楚,“那麼破的房子還有人住,你說這個村咋發展?”

不少村民站在牆頭觀望,這個從鎮上借調來的書記,是不是來“鍍金”一圈就走了?不到兩個月,房子真建成了。接連幾天,村委會門口一大早就有村民在外等候,緊張地握起雙手,等待倪德青答復。很快,危房改造政策又陸續落實了57戶。

而這,才只是剛剛開始。

緊接著,倪德青又把重心放在了重度貧困戶身上。常年在外打工的陳太平家因病致貧,但彼時還尚未享受低保政策,兩個孩子和爺爺一起生活。剛進他家門的那一幕,倪德青到現在都忘不掉,“兩個不到7歲的孩子就蹲在床底下玩鞋,看著心難受。”與老人閒聊幾句後,倪德青于當日下午就去縣里將低保證辦了下來。

他說,農村脫貧工作事無巨細,每一個都是具體而實際的問題。入戶時多數並不順利,進院時有的村民連狗都不給看管。而要想打開局面,必須換位思考,和村民交心。

他又聽說,楊百順兒子死活不繼續學業了,“人窮時,別人一張紙都不借給你的。這個家年收入不到2000元,你說怎麼過?”他結合自己的考學經歷,和孩子交心,“你現在回來種地,一年能掙多少錢,要大學畢業了,找個工作賺錢養活父母,多好。”倪德青沒想太多,直接和村書記打欠條借了1萬元,交到孩子手里。當時,孩子父親就哭了。

“在這個蒙古族佔9成的嘎查,要讓村民徹底理解政策,不是說開個會通知他就懂了。”剛上任不到一年,這樣的例子太多,有時倪德青入戶在一家一待就是一整天,常後半夜一個人回到村委會的住處,隨後和衣而臥、倒頭便睡,第二天5點便又醒來。這個工作節奏,他保持至今。

牧民在放牛(央廣網記者 張凱航 攝)

破舊立新 窮則思變

改善村容、住上好房子只是一個開始。倪德青說,“換窮業”最根本的方式,就是發展新產業。

向村委會後山走,一條水泥路蜿蜒地伸向遠方,抬頭看,就是大片的草原和丘陵,一群草原牛散布其間悠閒地吃著草。“對于貧困戶來說,借助自然優勢,牛羊入戶是產業發展的第一步。”倪德青發現,貧困戶大多數都有養殖經驗,祖輩一直靠養殖牛羊維持生計。但過去粗獷的養殖理念很難保證成活率。

“菜單式”產業扶貧很快提上日程,陳連書就是一個例子。倪德青先是為其提供了6頭改良母牛嘗試養殖,並為其提供免費的技術支持。此後,衍生而來的托養產業也讓陳連書多了一份收入。“草原200多頭牛,基本都是鄰居托養的,每頭牛托養一夏可賺300元。”陳連書說。

在嘎查,像陳連書這樣享受產業扶貧政策的貧困戶,不在少數。但倪德青最怕的,不是實驗失敗,而是有些村民仍帶有某些傳統的老思想,“比如你今天給他安排了幾頭牛羊,明天一早他就給你賣了。”他就又跑前跑後組織技能培訓;組建村內養殖戶微信群......很多貧困戶很快從原來的“半吊子”,硬是“逼”成了“土專家”。

一位貧困戶正在喂羊(央廣網記者 張凱航 攝)

“以前窮的時候,老百姓都躲著你走。現在每期養羊培訓班沒一個落下的。”倪德青很感慨,“陳連書是文盲,最開始連自己名字都不會寫,現在能通過智能手機與其他貧困戶交流經驗。”這是倪德青最樂見的變化,有著豐富農村工作經驗的他很了解,農村人過日子,有時比的就是一股子精氣神。

2年不到,嘎查的畜牧業有了長足的發展,但還只是個開始。距陳連書家不遠處,是致富帶頭人喬繼光創立的家庭牧場,養殖的是畜牧業市場上的一個新型品種——胡羊。這是倪德青的又一個好點子。

“這種羊就是一胞多胎,產量很高,我們現在先在這嘗試養殖,然後再帶動一批貧困戶。”倪德青告訴記者,傳統的畜牧業超載過牧,給草原生態帶來破壞,不利于畜牧業持續發展。于是,在他的帶領下,包括喬繼光在內的不少牧民觀念發生轉變,嘗試標準化規模養殖。這也是產業未來發展的新方向。

雨後,倪德青帶著記者前往羊舍,不少貧困戶在這里實現就業,不再背井離鄉外出務工,邊照料胡羊邊學習先進經驗。他說,其實村民們對脫貧的理解,就是安安穩穩地過好日子,“現在既能在家門口賺錢,又能守著老婆孩子,對于這些樸實的村民來說,就是一種雙贏。”這也是倪德青最願見到的。

景區農產品售賣攤(央廣網記者 張凱航 攝)

創新思路 精準扶貧

幾天採訪里,倪德青沒閒下來過,牧民打來的電話不斷,忙的時候就在村口吃上幾口烤冷面對付。他不覺得多苦,說自己就是操心的命。一是年幼時身邊最親近的人經常靠借糧食、借衣服勉強度日,這記憶他抹不掉;二是受過去同樣是村書記的父親的影響頗深。

至今,倪德青仍清楚地記得,老人過世需要的白布、辦喜事需要的肥豬、窮小夥子娶不到媳婦……父親都要操心,常常夜里趕著毛驢回來喝得酩酊大醉,嘴里反復念叨著,“村里要是有個像樣的產業,也不至于窮成這樣……”

這句話倪德青記到現在。“父親沒做完的事兒子來做,就是這個決心。”他的下一步目標,就是借助生態資源發展旅遊,壯大嘎查集體經濟。

景區展廳帶動消費扶貧(央廣網記者 張凱航 攝)

白彥烏蘭,是巴彥塔拉嘎查所在的鄉,蒙語意為紅色的歐李(一種植物)。過去馬車經過時,車轍都是紅色的。倪德青堅持要把這種傳統生態保護起來,于是在不動一草一木的前提下,不到50天日夜趕工,村中心的景區落成,草原蒙古包、生態園初見雛形。

如今站其高處遠眺,便可見綽爾河全貌。旅遊二級路建成後,從城里前來打卡的遊客絡繹不絕。而到了農閒時節,不少貧困戶沒了放牧牛羊的壓力,就到景區打工賺些外快,這也是倪德青起初建設景區的理念。

可還是會有村民不理解他的“善意”。倪德青說,現在講出來很容易,彼時難處很多。

景區在一折彎處,要佔一戶的園子一角,倪德青早上5點去村民家,晚上11點才出來,期間,家中有事妻子打了十幾遍電話全部拒接,就怕溝通不到位,“他家就一句話,你走吧,跟你一句話嘮不了。”倪德青常說,自己很“軸”,事辦不好睡不著覺,“景區建起來不是一家受益的事,全嘎查好了大家不都得利了。”

去年,景區開始試運營,倪德青說,景區在門口提供30個農特產品攤位,報名最積極的就是這一戶,開起了燒烤攤;還有不少村民天不亮就上山採蘑菇在攤位售賣,“大家都彪著勁兒幹,你說還會還像以前那樣窮下去嗎?”他還在精打細算,景區是承包給第三方公司運營的,不少村民也都有股份。要將這筆承包費,用在“防止”貧困戶二次返貧上……

倪德青說,未來還要帶著村民在景區造科普基地、趕著時髦挨著河邊做集裝箱別墅。他們要建城里人眼中的“詩”和“遠方”。

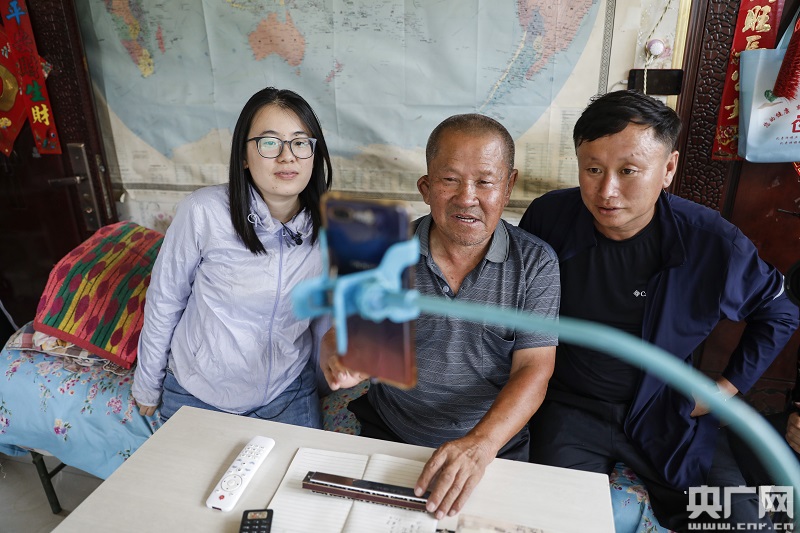

村民正在直播賣農產品(央廣網記者 張凱航 攝)

小康路上 做擺渡人

倪德青愛記工作日記,拉開辦公室的抽屜,里面有著厚厚的幾本筆記本,上面寫得密密麻麻,都是他駐村5年來的點滴記錄。其中有一頁,記得最清楚,時間是在2019年末,巴彥塔拉嘎查40戶全部脫貧。

可他不愛回憶這些,反倒是一些與村民間的情誼,心里記得比本子上要清楚。

倪德青曾去長春看病,做完檢查後一看手機,五六個未接來電,都是村民楊百順打來的,“我看病前在他家入戶,我說心臟不舒服要去看看,他就一直擔心,問我沒大事吧?”彼時的他心里五味雜陳,反復和媳婦念叨,“就一個電話把我高興的,這個村我就沒白待。”

村民楊百順沒什麼文化,但知道“擺渡人”這個詞,他覺得倪書記就是嘎查的“擺渡人”。他常聽書記說,脫貧路上硬件的幫助再多,不如先將大家的思想扶起來。

採訪結束,倪德青還執意要帶記者去看看76歲的米大爺,他是嘎查里公認的直播帶貨達人。“76歲的老人都能玩得轉快手,年輕人怎麼不行?!”說起這些,他頗為興奮,他還要通過網絡把嘎查的生態、民俗風情展示給全國各地的朋友,這也是未來嘎查發展的新方向。

他說,這同樣也是米大爺和村民們的心願。過去追求的,是吃飽穿暖;如今需要的,是享受新生活。

本期節目制作名單:

策劃:趙凈 李雪南 關宇玲

編導、記者:王晶

攝制、剪輯:荊宇琦

攝影:張凱航

設計:牟嘉 牛晨明 陳穎

特別鳴謝:北京市豐臺區融媒體中心 內蒙古興安盟扎賚特旗融媒體中心