一枝一葉總關情丨小作物托起大産業

▲2020年5月11日,習近平在山西大同市雲州區考察有機黃花標準化種植基地時指出,“希望把黃花産業保護好、發展好,做成大産業,做成全國知名品牌,讓黃花成為鄉親們的‘致富花’。”

寒來暑往,夙夜在公;萬里路遙,愛民情深。習近平總書記考察調研的足跡遍及祖國大江南北。

溫潤春日,秦嶺深處柞水縣金米村木耳大棚、木耳種植地,一片豐收的景象。

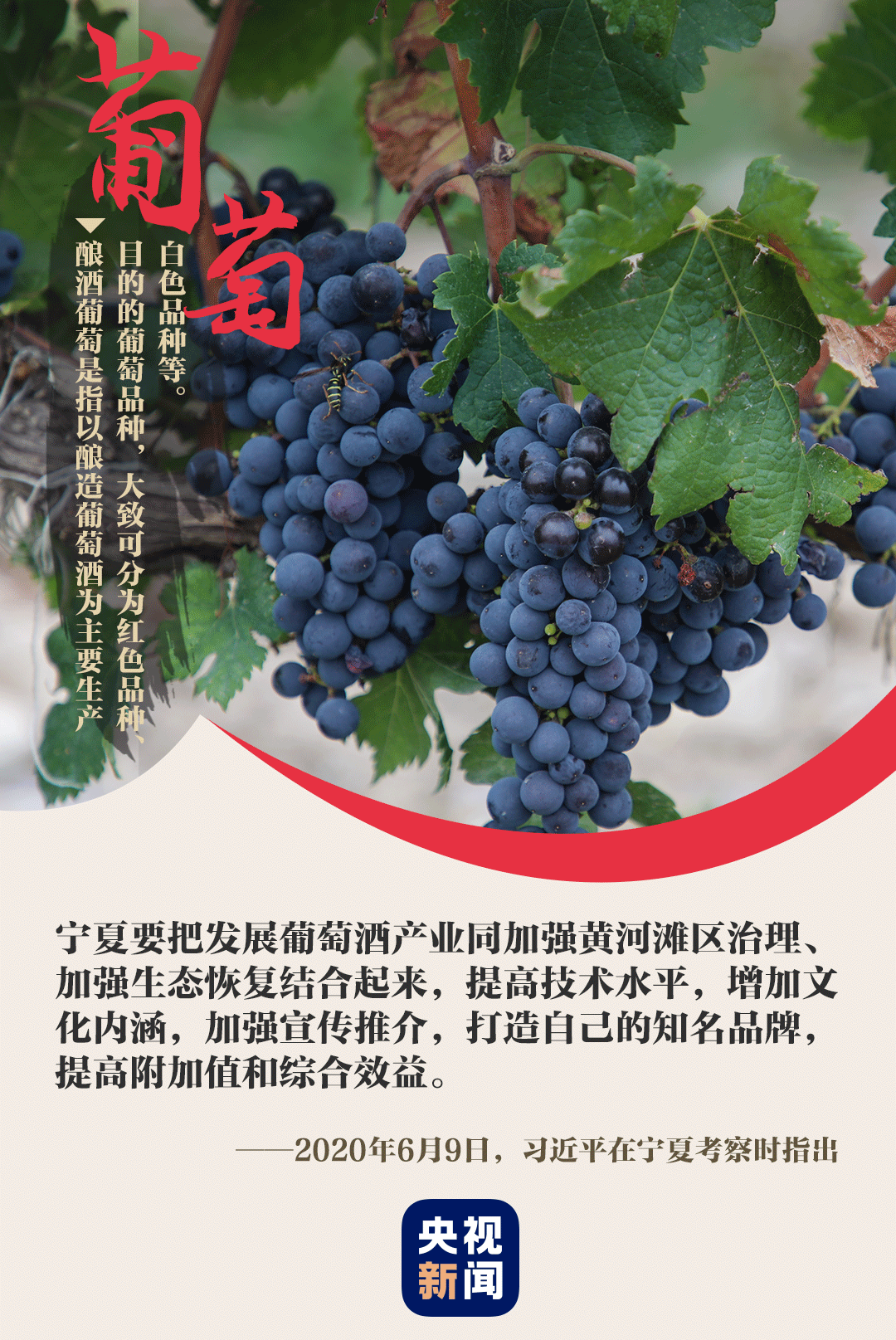

盛夏時節,賀蘭山東麓,葡萄産區成行成片,綠意盎然,蔚為壯觀。

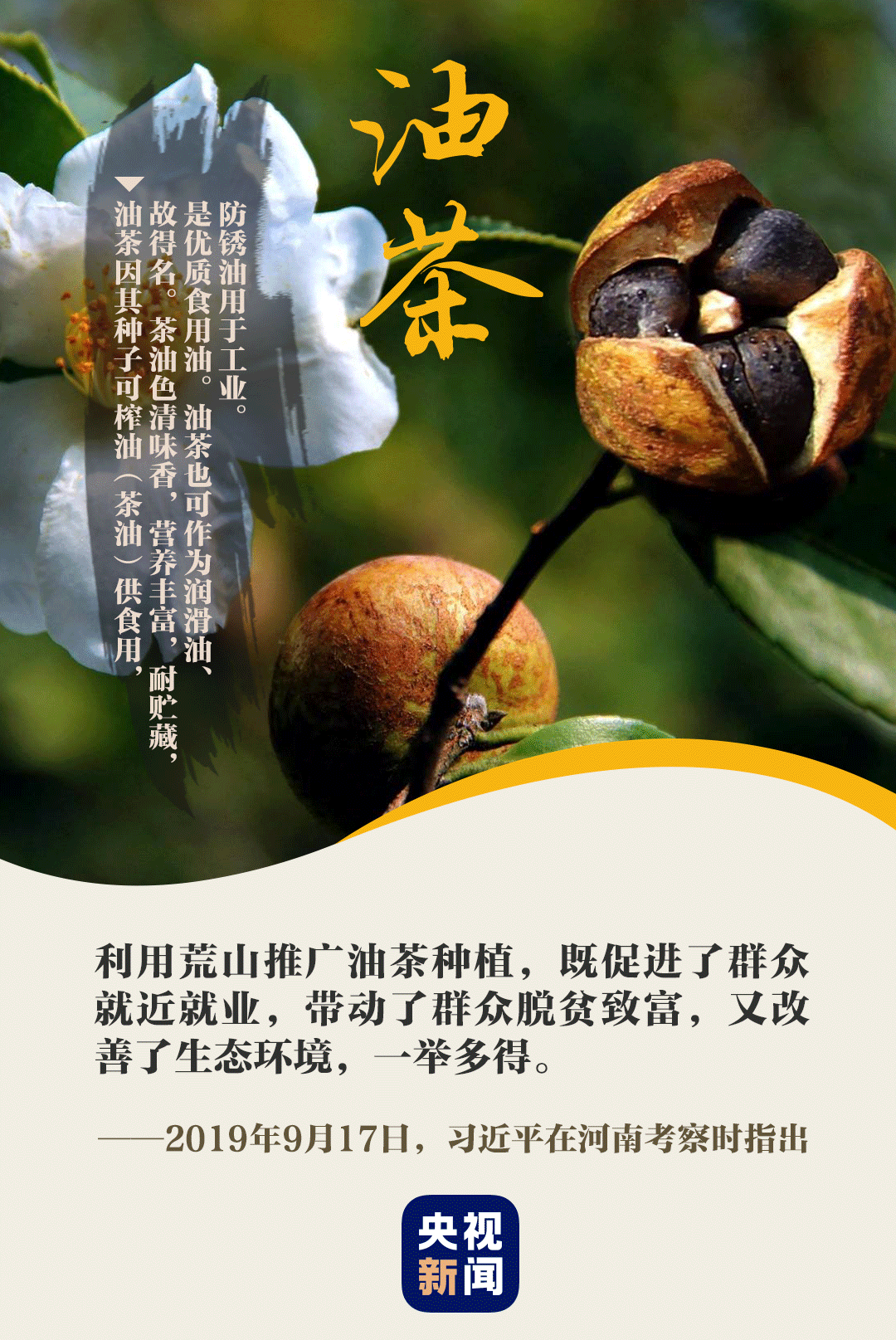

秋日雨後,河南信陽光山縣,空氣清新,萬畝油茶綿延于各個小山之間。

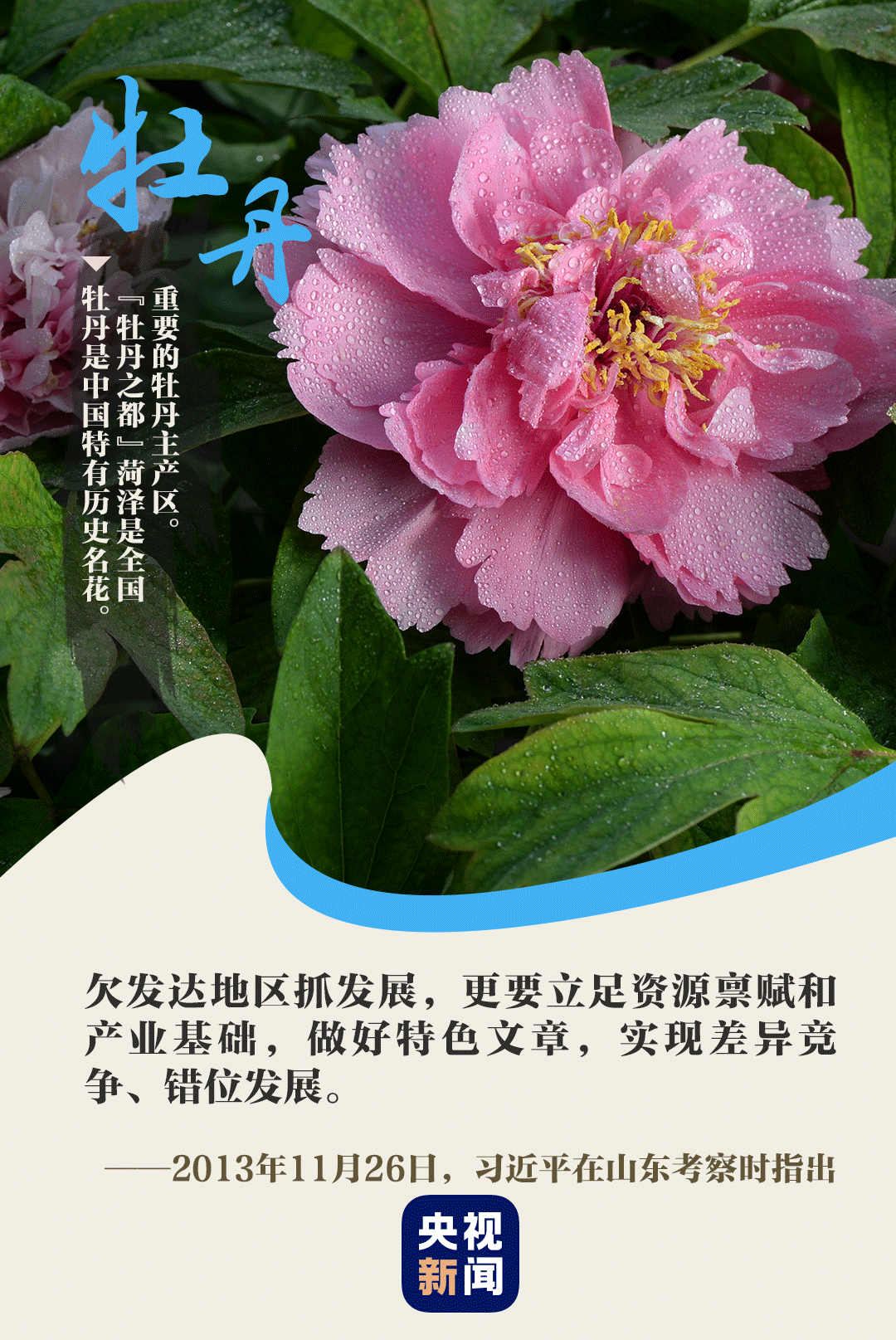

數九寒冬,山東菏澤的溫室裏,綻放的牡丹千姿百態,爭奇鬥艷。

春夏秋冬,山高水長。每到一處,習近平都十分關注當地特色産業發展情況。

“要堅持因地制宜、因村施策,宜種則種、宜養則養、宜林則林,把産業發展落到促進農民增收上來。”

小作物托起大産業,各地幹部群眾牢記總書記囑託,發揮特色優勢做大市場,讓農民腰包鼓起來。

位於陜西南部的商洛市柞水縣金米村,曾因“山上有金、地上有米”而得名,卻因交通不便,土地稀少,成為柞水縣有名的貧困村。

為了拓寬貧困群眾的增收渠道,金米村將木耳産業作為脫貧攻堅主導産業,通過創新推行“借袋還耳”“借棚還耳”木耳産業發展模式,將所有的木耳大棚和菌包認領到戶,帶動貧困戶積極參與木耳産業發展。

今年4月20日,在陜西考察的習近平來到金米村培訓中心,了解木耳品種和種植流程,詢問木耳價格、銷路和村民收入等,誇獎他們把小木耳辦成了大産業。

發展産業是實現脫貧的根本之策。習近平指出,要延伸産業鏈條,提高抗風險能力,建立更加穩定的利益聯結機制,確保貧困群眾持續穩定增收。

▲木耳産業成為金米村村民脫貧的第一桶金。

金米村引進農業龍頭企業,建成木耳大數據中心、建設木耳菌包生産廠和木耳分揀包裝生産線,發展智慧連棟木耳大棚。

圍繞“抓行銷,帶增收”産業戰略,柞水縣與大型線上行銷企業合作,形成日益健全的線上線下行銷網路體系,讓柞水木耳聲名鵲起。

今年2月,柞水縣已經正式脫貧摘帽。靠著一朵朵木耳,金米村的貧困戶迎來了致富的“春天”。

夏日,塞上江南天高雲淡,草木蔥蘢。

從寧夏回族自治區首府銀川市出發,一路向西,就來到了賀蘭山腳下。這裡曾是寸草不生的戈壁灘,如今種植著57萬畝釀酒葡萄。

“寧夏要把發展葡萄酒産業同加強黃河灘區治理、加強生態恢復結合起來。”今年6月9日,在寧夏銀川西夏區源石酒莊葡萄種植基地考察時,習近平總書記如此強調。

這裡的葡萄園採用“淺溝種植”技術,減少水土流失,成為賀蘭山東麓最大的洪水攔蓄工程。曾經的戈壁荒灘,如今已是風光旖旎的綠洲新城。

▲在寧夏銀色高地酒莊的葡萄園,女工們正在采收葡萄。

葡萄種植園內,一串串晶瑩剔透、果香四溢的葡萄挂滿枝頭。

截至2019年底,賀蘭山東麓年産葡萄酒1.3億瓶,綜合産值達260億元,先後有50多家酒莊的960多款葡萄酒獲得國際國內大獎。

“我現在最喜歡的事就是站在觀光臺上,看著腳下這片葡萄園,這裡會是中國葡萄酒的未來。”一家葡萄種植基地的負責人對未來充滿期望。

紫色葡萄,用綠色方式實現著金色豐收。

河南光山縣,鬱鬱蔥蔥的油茶樹隨著山勢連綿起伏,一眼望不到邊。

2019年9月17日,習近平來到光山縣司馬光油茶園,同正在勞作的村民和管理人員交流,實地察看油茶樹種植和挂果情況,詢問鄉親們家庭、務工和收入情況。

習近平強調,要把農民組織起來,面向市場,推廣“公司+農戶”模式,建立利益聯動機制,讓各方共同受益。

▲村民在司馬光油茶園核心區聯興萬畝油茶生態示範基地採摘油茶果。

不久前,第十二屆油茶良種繁育嫁接基地培訓班開班。

從附近鄉村趕來的130名村民,接受了免費培訓,很快能上手進行良種嫁接。

“我是新手,這活不難,越幹越快。”在培訓基地幹活的譚秀琴説,往年這個時候自己都在外地打零工,今年聽説油茶基地招工多,便報了名。

“這幾天算下來,平均每天能掙100多元。”譚秀琴高興地説。

目前,光山縣司馬光油茶園實現了年産值近億元,幫扶609戶1831名貧困人口,安置了2000多名周邊群眾就業。

“一畝油茶百斤油,又娶媳婦又蓋樓。”光山縣口口相傳的順口溜已經變成現實。

不久後,一望無際的油茶樹又將綴滿果實。

寒冷的冬日抵擋不住濃濃的春意。山東菏澤的溫室中,牡丹正在嬌艷綻放。

2013年11月26日,在山東菏澤考察時,習近平走進堯舜牡丹産業園,了解牡丹開發情況,“一個地方的發展,關鍵在於找準路子、突出特色”。他指出,菏澤農業優勢不能丟,要繼續鞏固加強。

▲菏澤一家牡丹培育中心研發的四季催花技術填補國內相關領域空白,使牡丹四季開花。

要把産業真正做強,種得好還遠遠不夠。牡丹渾身是寶,不僅可以賞,可以做成鮮花餅,還能加工成牡丹花茶、牡丹花酒、牡丹咖啡和各類化粧品。

菏澤市一家牡丹深加工食品公司瞄準各大景區,目前已在北京故宮、龍門石窟、鳳凰古城等近60個國內景點設有銷售點,年銷售額共計2000萬元。

如今,菏澤已成為全球面積最大、品種最多、花色最全的牡丹生産、科研、出口基地和觀賞旅遊區,也是中國國家級牡丹高新技術産業基地。

春節前夕,菏澤溫室中的牡丹還將走進全國千家萬戶,為人們帶去“春天”。

産業是發展的根基,産業興旺,鄉親們收入才能穩定增長。

“要立足本地實際,大力發展特色産業。”習近平總書記的諄諄話語,正在化作全國各地的生動實踐,“讓鄉親們富而忘憂”的願望正在日益成為現實。

監製丨王姍姍 張鷗

製片人丨興來 吳璇

主編丨寧黎黎

編輯丨程昱

資料丨張亞楠

視覺丨江雨航