一方山水富養百姓

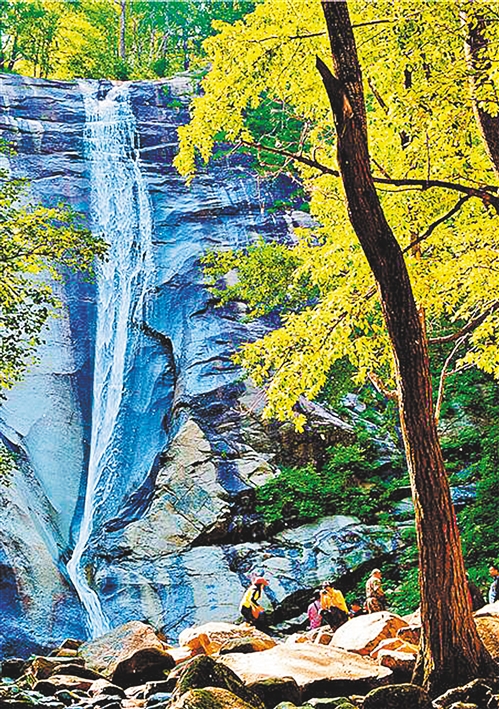

圖為遊客們在河北省興隆縣九龍塘瀑布遊玩。 本報記者 宋美倩攝

河北省興隆縣地處燕山深山區,有著“九山半水半分田”的石質山地貌,植被生長十分困難。面對嚴峻的現實,興隆縣轉變發展思路,走出一條“以林為本,果業先行,三產緊跟,綠色振興”的生態發展路徑,真正實現了一方山水富養一方百姓。

“我家有4畝山地,原來種糧食每畝收益不過二三百元。在近年的產業結構調整中,改種了200棵桃樹,因為這里生態好,城里人很認同,我們又對每棵樹通過微信、淘寶全部實現了網上認領,桃樹的施肥、澆水、疏花、疏果都通過網絡實時遠程監控。”河北省興隆縣半壁山鎮生態果園的主人劉學文給記者算著賬:“每棵樹認領一年300元,賣家保50斤桃子,200棵樹就是6萬元,只要把桃樹經營好,就不愁收入。”

興隆縣委書記薛青松告訴記者,近年來,興隆注重以林興縣,綠色發展。“我們這個僅有22萬畝耕地的純山區縣發展森林333.2萬畝,佔全縣總面積的71.25%。其中有經濟林100多萬畝,全縣人均佔有果林4畝多,僅果品收益人均就達7700元,真正實現了一方山水富養一方百姓。”

還林保地

海拔2118米的霧靈山是燕山的主峰。站在山頂俯瞰,興隆全景盡收眼底。而視野所及,青山綿延,滿目蒼翠。誰能想到,40多年前,這里曾是一片荒山禿嶺。

興隆縣地處燕山深山區,有著“九山半水半分田”的石質山地貌,植被生長十分困難。改革開放初期,全縣森林覆蓋率一度不足28%。這給區域氣候環境帶來負面影響,旱、洪災害時有發生。

嚴峻的現實引起了人們的反思,興隆人決心轉變發展思路,走出一條“以林為本,果業先行,三產緊跟,綠色振興”的生態發展路徑。

“那時候,要在山上刨出一個樹坑需要半天時間,另外還要從山下擔來兩筐泥土一擔水才能栽上一棵樹。勞動強度很大。”興隆縣林業和草原局局長吳金華告訴記者。為了實現一方山水富養一方百姓,興隆人進行了馳而不息的艱苦奮鬥。

興隆縣霧靈山鎮扁擔溝村原來就是一片荒山禿嶺,如今已完全被茂密的樹林所覆蓋。村民吳國義告訴記者:“山上那密密的林子,都是村民一棵一棵栽種的。”

吳金華告訴記者,用了40年時間,興隆人終于在石質山區開拓出了230多萬畝森林,形成了京津周邊最大的一塊人工“綠肺”。

如今,興隆已經形成了自己的小氣候,每年產生的雨水比周邊區域多出三四成。空氣質量、水源質量也變化巨大,不僅被評為“全國深呼吸小城100佳”,同時還被農夫山泉遴選為北方地區水源供應基地。

多林多利

“興隆能有今天的綠化成果,在很大程度上得益于我們做到了讓山上的樹木既能長‘葉子’,又能長‘票子’。”興隆縣縣長焦軍說,“就是注重用經濟林這個杠桿來撬動全縣農民的植樹造林積極性。”除了保持“誰開發,誰所有,誰栽樹,誰受益”的政策,還因地制宜根據區域特點,對林果產業進行精心規劃,引導群眾在土質較好的河谷平地種植高產高效的蘋果;在土地條件較差的荒山緩坡種植生命力和效益都不錯的板栗、山楂;在幹旱瘠薄的陡坡地帶栽種耐受力極強的山杏、榛子。

興隆縣南天門鄉石廟子村是燕山大峽谷中的一個岩邊村,幾乎沒有30度以下的緩坡地段。然而,就是在這樣的地理環境中,一片長寬達三四里地的山楂和板栗林從山腳一直延伸到山頂。

山楂林種植帶頭人于長國告訴記者,石廟子村以前通過毀林開荒,勉強開出上百畝坡地,但一遇洪澇災害,不是土地毀損,就是顆粒無收,平均下來,每畝年收益不過200元。發展林果產業後,全村1000多畝山場都種上了山楂和板栗樹。自從果木成林之後,這里就再沒有發生過水毀災害。“這些年,縣里又引導我們發展新品種,目前這里的樹木大都實現了高頭嫁接,一般山楂每斤售價不過8角,而我們的優質品種能賣到4元,每畝收益可達8000元。而且山楂管理成本比種糧食低,這里外一算賬,收益高出種糧幾十倍。”

思路對了頭,群眾有勁頭。截至目前,興隆共發展了蘋果20萬畝、山楂22萬畝、板栗56萬畝,年產果品50萬噸,再加上其他雜果,總數超過了百萬畝,其中板栗和山楂獲得了國家地理標志產品認證,僅果品收入一項就為全縣農民人均增收7000多元。

借林興產

“要讓綠水青山變成金山銀山,光以林保地、以林創利還不夠,我們的終極目標是要讓這優美環境實現生態變現,生出更多更厚的紅利。”興隆縣旅遊和文化廣電局局長張曉莎說,興隆縣鄰近京津,區位獨特,且有著豐富的地理和人文景觀。通過40年的生態建設,這里有了華北地區最好的森林植被、最好的水源環境。“變現生態,收獲增值效益就成了興隆強縣富民的又一出重頭戲。”

“山川秀麗可觀景、果品優良可採摘、河流豐盈可蕩舟、空氣富氧可養生”,興隆縣把全域旅遊作為轉型升級的主攻方向,下大力氣規劃開發。其中,僅2017年和2018年就實施項目過百項,投入資金過百億元,打造出了總長110公里的精品旅遊路線和詩上莊詩歌小鎮、南天門滿族風情小鎮等6個特色小鎮以及文化創意、民俗風情、天文科普、影視基地等十大旅遊業態,並做到了旅遊景點、精品旅遊路線和特色小鎮等業態的有機組合,推動了興隆全域旅遊的四梁八柱體係快速形成。

旅遊“三產”的興起,再次帶動了農民人均收入走高,2019年,全縣農民人均收入達到了1.1萬元,居全省山區縣、全市所有縣之首。

地處霧靈山下的眼石村,全村面積28平方公里,有490口人,僅有耕地500畝。上世紀90年代中期,這里是有名的偏遠貧困山村。那時,種地是村里的唯一產業,可是所有耕地都在山上。2000年初,這里的人均收入還沒過百元。而通過近些年生態立縣、旅遊興縣戰略的實施,這里成了“香餑餑”,政府因地制宜地規劃了佔地600畝的旅遊休閒聚集區,並發動百姓投身休閒旅遊產業,146個農戶的村莊,共發展農家院93家,保有床位2000多張,年接待遊客15萬人次以上,村民人均收入也由2003年的800元,提高到現在的近2萬元。