特稿堶老兵張富清(中)

寫在前面

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對張富清同志先進事跡作出重要指示強調,老英雄張富清60多年深藏功名,一輩子堅守初心、不改本色,事跡感人。在部隊,他保家衛國;到地方,他為民造福。他用自己的樸實純粹、淡泊名利書寫了精彩人生,是廣大部隊官兵和退役軍人學習的榜樣。要積極弘揚奉獻精神,凝聚起萬眾一心奮鬥新時代的強大力量。

軍報記者編輯部今天推出《老兵張富清(中)》,帶您了解張富清離開部隊後的生活。

老兵張富清(中)

■中國軍網記者 孫偉帥 向曉昕

扎根山區

“到祖國最艱苦的地方去,是我們那一代年輕人的青春擔當”

張富清講述當年的戰鬥經歷。朱勇 攝

這是一次讓人潸然淚下的重逢。

張富清的事跡被媒體報道後,2019年春天,兩名年輕官兵從新疆不遠千里趕到來鳳縣。他們,是張富清老部隊的年輕戰友。

身著軍裝的小戰士大聲朗讀從部隊帶來的慰問信,孫玉蘭趴到張富清耳邊“翻譯”給他聽。讀完,張富清趴在桌上將信看了一遍又一遍。那一個個溫情的字眼,激蕩著這名老兵柔軟的內心。

望著老部隊來的年輕戰友,張富清熱淚盈眶。如煙往事涌上心頭……

一路徵戰,張富清跟隨部隊到達了新疆喀什。駐戈壁,鬥風沙,張富清和戰友們擔負起保衛和建設新疆的任務。

1950年,抗美援朝戰爭爆發。“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江……”如火的戰歌一路傳到祖國西陲,張富清和戰友們慷慨激昂,主動請戰。1953年,中央軍委從各大軍區抽調有作戰經驗的軍官到北京集中,準備入朝作戰。屢立戰功的張富清,又一次準備奔赴戰場。

張富清和戰友們星夜兼程。“能通車的地方就坐車,不通車的地方就走路。到達北京時,很多人的腳板早已磨出了厚厚的血繭。”張富清回憶。

沒想到,此時朝鮮板門店傳來停戰的消息。張富清和戰友們被安排到中國人民解放軍防空部隊文化速成中學學習。戰場沒有去成,張富清踏上了去武漢學習的路途。

張富清“藏”了半個多世紀的軍功章。朱勇 攝

人生的選擇,決定了人生的軌跡。

張富清哪個都沒有選,而是響應國家號召,“到最艱苦的地方去,到祖國最需要的地方去”。

他從武漢出發,一路向西,來到了“一腳踏三省”的來鳳縣。這個被大山環繞的縣城,極其貧窮落後。2019年4月,來鳳縣剛剛脫離絕對貧困。這趟採訪之行,在交通極其發達的今天,依舊是耗時費力。當地人曾用這樣一句順口溜形容自己的生活:“天無三日晴,地無三里平,人無三分銀子。”

張富清的選擇無異于自找苦吃。但這個在現代人看來難以理解的決定,卻是當時“最時髦”的選擇。

回顧那個時代,無數像他一樣的熱血青年,離開城市,到祖國最需要的地方去。從白山黑水到彩雲之南,從甘肅酒泉到新疆馬蘭,他們那一代人的青春,成為推動共和國快速發展的強大“推動劑”。

2018年新年來臨之際,習近平總書記在新年賀詞中提到了上世紀50年代西遷老教授的來信:“他們的故事讓我深受感動。廣大人民群眾堅持愛國奉獻,無怨無悔,讓我感到千千萬萬普通人最偉大,同時讓我感到幸福都是奮鬥出來的。”

那時的中國百廢待興。“到祖國最艱苦的地方去”,成為那一代人的青春擔當。

20世紀50年代,有“東方麻省理工”之稱的交通大學,從繁華的大上海遷至古城西安,在大西北的黃土地上扎根。西遷的隊伍中,有年過半百的中國“電機之父”鐘兆琳,有熱能動力工程學家陳學俊,有中國著名的馬克思主義哲學家彭康,還有工程熱物理學家陶文銓……不僅是這些學富五車的知識分子,還有一大批共和國的功臣響應國家號召,來到祖國邊疆,來到那些最艱苦的地方。

張富清和老伴孫玉蘭。孫偉帥 攝

張富清,就是他們中的一員。“此後幾十年,‘人民功臣’張富清勤勞的身影,先後出現在糧食局、三胡區、卯洞公社、外貿局、建設銀行……雙腳卻很少再邁出來鳳。”

在張富清的記憶中,帶著鄉親們修路是最令他印象深刻的,因為這是“實實在在為老百姓做事”。

1975年,張富清調任原卯洞公社革委會副主任。當時,縣委提“社社通公路”的目標。在領導班子研究劃分責任區域時,張富清選擇了高洞管理區。

高洞管理區地處湖北與四川交界處,全部村寨都在四面懸崖的高山上,不通電、吃水難、路難走,是來鳳縣出了名的艱苦地區。40多年後的今天,從卯洞公社到當年的高洞管理區,依然要走蜿蜒盤旋的山路。雖然路面平整,但一面峭壁,一面深谷,還有那一個連一個的U型彎道,還是讓人心生畏懼。

張富清曾工作過的地方。孫偉帥 攝

張富清背著行李,從安撫司爬了20多里山路才來到高洞。為了更好地開展工作,他決定直接住在村子里。可沒兩天,張富清就遇到了困難。

雖然已經在來鳳縣待了快20年,可張富清依舊帶著陜西口音。在卯洞公社時,他就曾因為口音問題遇到困難,現在來到這鄉村,語言再一次成為障礙。村民們看著這位穿著藍布中山裝的“領導”,不表態、不說話。這讓張富清犯了難。

原卯洞公社黨政辦主任楊勝友曾是張富清的下屬。如今,已經70多歲的楊勝友提起那一段修路的日子,還是記憶猶新:“他很和善。一家六口人,住在32平方米的小屋子里。村民開始覺得生疏,他就挨家挨戶跑,和他們說話,了解他們的困難。最主要的是,修路時那些活,他也跟著你一起幹。”

楊勝友講述當年修路的經歷。孫偉帥 攝

每天一大早,張富清就和所有修路的村民一樣,提著自家的農具,開始一點一點挖山修路。開始還有村民會特別留意這位“上邊下來的領導”,可是沒過兩天,張富清就徹底和村民融為了一體。

中午休息時,有村民挨著張富清坐下,問:“張主任,那山外邊是啥樣?”

張富清擱下手里的搪瓷缸子,抹抹嘴,望著遠方的大山說:“山外邊啊,有汽車,還有樓房。等路修通了,咱們開著拖拉機上縣城去,你就知道山外邊到底是啥樣了。”

當年和張富清一起修路的老鄉,如今已是古稀之年的老人。孫偉帥 攝

大家圍坐在一起聊聊山外的事,一起憧憬路修通後的種種,成為那時所有人心中的希冀。從大山外來的張富清比誰都清楚,這條路對鄉親們來說意味著什麼。可在一起那麼長時間,鄉親們與張富清聊了那麼多,卻沒有一個人知道他是經歷了九死一生的“人民功臣”。

多年後的今天,當記者再次走訪張富清當年工作的高洞管理區,村里的人才知道,當年那個“沒有官架子”“時常請老鄉到家里吃口便飯”“孩子身上的衣服都是補丁壓補丁”的張富清,竟然有著這樣的傳奇經歷。

一連4個多月,張富清和鄉親們一起肩挑手扛,硬是在那絕壁上修出一條路。

路通了,鄉親們再也不用花上幾個小時去翻越危險的山間小路。拖拉機“突突”地冒著煙,把山貨拉到公社,再把需要的東西拉回來。那些要去公社上學的孩子們,也成了拖拉機翻鬥里的客人,背著書包,在狹窄的山間公路上,灑下一路歡歌笑語。

“村村通”的小巴士貼著峭壁行駛。孫偉帥 攝

時隔40多年,張富清和鄉親們一起修的那條路拓寬了不少,“村村通”的小巴士載著鄉親們上山下山。當年和張富清一起修路的老鄉,已經有很多人離開了。那一段奮鬥的歲月,似乎也隨著人的離開而消逝。但山上的每一塊石頭都記得,每一棵小草都記得,每一朵野花都記得,在那個一窮二白的年代,這群青年人是如何頂著太陽、冒著冷雨在這里揮灑自己的青春熱血。

就在張富清帶著鄉親們修路的那一年,在中國廣袤的西北戈壁上,一枚長徵火箭騰空而起,將一顆衛星送入遙遠太空。衛星在軌道上運行了3天後,順利從太空返回到祖國大地。這一切,離不開那些把青春奉獻給大漠戈壁、奉獻給中國航天的人們。

同樣是奉獻,同樣是“到祖國最艱苦的地方去”,張富清不是他們那一代人中幹得最轟轟烈烈的,卻是他們中最默默無聞的擔當者。

張富清曾工作過的地方。孫偉帥 攝

一代人有一代人的青春,一代人有一代人的使命。

張富清的青春,就是新中國由貧窮到溫飽的最真實的寫照。他將個人理想融進時代洪流,將個人命運與祖國命運緊緊捆綁,他的心與祖國發展同頻共振。一默如雷,從他心底迸發出的力量,就如同長徵火箭騰空時的尾焰,有力、耀眼。

張富清老兩口一起逛超市。

守望幸福

“看著國家一天天強大起來,沒有什麼比這更幸福的事情”

張富清現在的家,住在來鳳縣鳳翔大道的老建行小區。這是他調任建行副行長後,單位分的房子。

鳳翔大道是老城的主幹道,老建行小區在過去也算得上是黃金地段。時過境遷,鳳翔大道已翻修多次,街邊的商鋪也跟著發展的節奏不斷更換著時髦的裝潢,唯獨張富清住的小區還保持著上世紀修建時的模樣。走過小區的通道,好像是穿越了一條時間走廊,時光一下子被拉回到上個世紀七、八十年代。

張富清老兩口仍住在老建行小區。

1979年,改革的春風吹拂神州大地。我國開始試行基本建設投資由財政無償撥款改為通過中國人民建設銀行以貸款方式供應的制度,並首先在北京、上海、廣東三個省市及紡織、輕工、旅遊等行業試點。1980年,國家又擴大“撥改貸”范圍。來鳳縣田壩煤礦作為一家國有小型煤礦,是當時來鳳縣建行最大的貸款戶。

張富清作為副行長,只要沒事就到煤礦去。“今年的銷路怎麼拓展,有什麼地方需要資金扶持,工人們的安全還有什麼問題”,都成了張富清挂在心上的事兒。每次從煤礦回來,妻子孫玉蘭總忍不住“埋怨”:“又去鑽礦,早上穿得幹幹凈凈的襯衣,又是一身煤灰。”

一來二去,時間長了,煤礦上不少工人都誤以為張富清是礦上的領導。

有同事關心張富清:“您這麼一趟一趟地折騰,不嫌累嗎?都年關了,還住在廠子里,那條件多苦啊!”

張富清笑笑說:“這有啥苦的,比這苦的事兒多著哩!”

臨近年關,張富清幹脆背上鋪蓋卷住在礦上。“能不能按時還款?來年還需要哪些資金支持?”,張富清覺得只有自己真的懂了,真的了解了企業情況,才能從根本上預防呆賬、壞賬。

上世紀80年代,改革開放大潮涌動,大江南北都在發生巨變。許多人的目光都緊盯著一個字——錢。

張富清管著錢、守著錢,每一個簽字的背後都是數目不小的資金流動。就是在這樣的情況下,張富清從沒有把一分錢裝進自己的口袋。如今,他們的生活在外人看來很清貧。可張富清覺得很滿足。當年住進建行小區這兩室一廳的房子,他覺得“很好了”。

白駒過隙,40年過去了。當年“熱門”的建行小區已經變成現在的“老”建行小區。小區里的人,也已經陸陸續續搬走,和這座“老”小區作伴的,也只剩下張富清一戶“老人”。

張富清老兩口居住的老式居民樓。孫偉帥 攝

仔細打量這座極具年代感的5層居民樓會發現,只有張富清一家,直到今天還用著樓房建設時的木質窗戶。

走進張富清家中,好像走進了歷史年代劇的片場,那些曾經時髦的裝潢和家具讓人有一種穿越感。腰牆上,淡黃色的油漆已經斑駁脫落;水磨石的地面,也已經被磕出不少小坑;那時候流行的沙發、衣櫃,現在都已被時光染色;廚房的陳設也極為簡單,厚實的鐵鍋架在簡易的煤氣灶上,窗戶一開就是天然的“抽油煙機”。

兩把被磨得發黑發亮的竹椅,和一張矮小的方桌,承載了張富清老兩口幾十年的粗茶淡飯,也承載了一家人幾十年的脈脈溫情。

張富清家廚房中的小椅子和矮方桌。孫偉帥 攝

陽臺,是張富清最喜歡待的地方之一。那里有他精心栽培的蟹爪蘭,飽滿的花苞挂在枝上,倣佛一覺醒來就會怒放。窗臺上那幾個“特制”的花盆,是他的得意之作,粘制的物料竟是他用剩的小玻璃藥瓶。每個小藥瓶中,張富清都塞上一張彩色小紙片,整個花盆都有了鮮艷的色彩。

張富清自己粘制的花盆。孫偉帥 攝

兒女們早已習慣了父親的節儉。在張富清的小兒子張健全的印象中,家里一直是這樣的生活。兒時,全家住在卯洞公社,父親雖然是個幹部,可家里的餐桌上幾乎也難見到葷腥。只有到了春節,才能吃上一頓“見著油花的餃子”。比他大兩歲的姐姐,總是穿著滿是補丁的“花衣服”,而他的衣服也都是父親和哥哥的衣服的“改良版”。

那時,張健全每個月都有一項重要任務——送一小瓶辣椒醬給吃住都在村里的父親。一路爬山,年紀尚小的張健全也不覺得累,可以見到父親,是他少年時代最開心的事情之一。每一次,父親總會慈祥地拍拍他的肩膀,問問他的學習情況。“父親話不多。但每次看到父親,就覺得自己應該要更努力”。

對于張富清的子女們來說,父親的言行是影響他們人生至關重要的課程。因此,即便在父親“一舉成名”的今天,他們依舊過著普通人的生活,依舊低調得像什麼都不曾發生過。

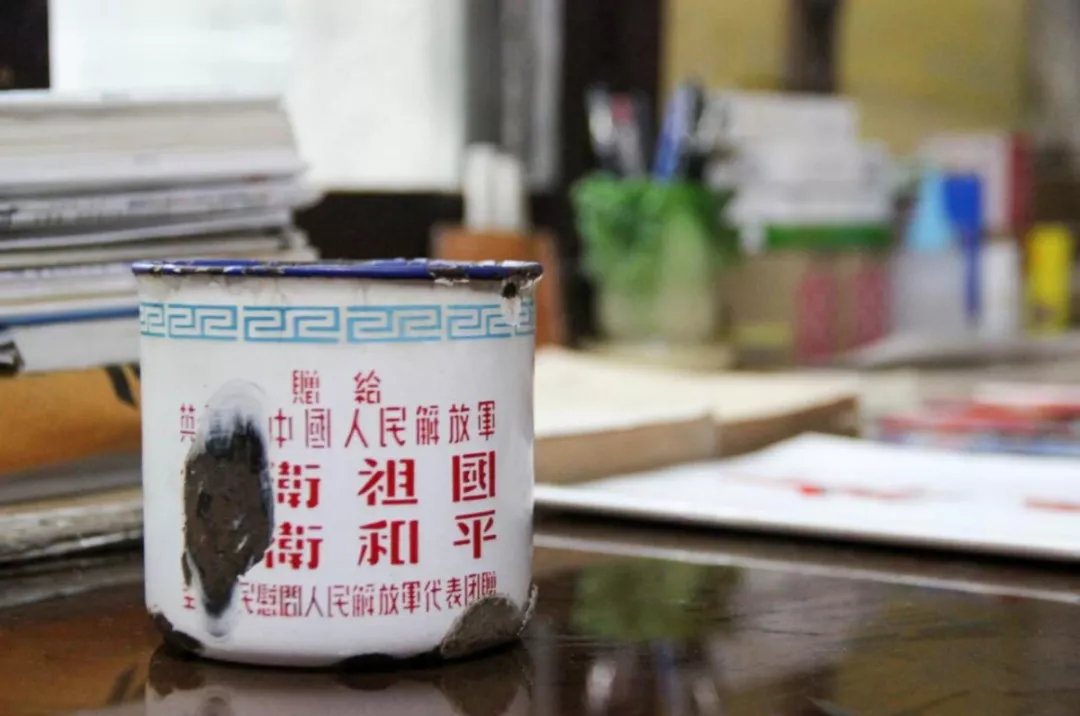

在張富清家中,珍藏著一個打滿補丁的搪瓷缸子。缸子上,一面是熠熠生輝的天安門和展翅翱翔的和平鴿;另一面寫著:贈給英勇的中國人民解放軍——保衛祖國、保衛和平。

陪伴了張富清幾十年的搪瓷缸子。

這個搪瓷缸從1954年起,就跟隨著張富清——陪著他學習文化,陪著他脫下軍裝,陪著他隨長江溯流而上到了來鳳,陪著他在來鳳搞生產建設,陪著他在高洞管理區開山修路,陪著他在煤礦廠房奔波調研……很多人都見過他這只破舊的搪瓷缸子,卻很少有人想到,這是他唯一顯露在外的軍旅見證。更不會有人想到,在那行印在缸子上鮮紅的字體背後,承載了他和戰友怎樣的九死一生!

也許,在許多個陽光燦爛的日子,在許多個夜深人靜的時候,張富清曾無數次深情凝視著這只陪伴他多年的搪瓷缸。凝視著它,倣佛就回到過去的歲月,聽到隆隆炮聲,看到那些犧牲的戰友在衝他微笑……

香港回歸那一天,從不熬夜的張富清,硬是守著電視等到午夜12點。那一夜,張富清坐在沙發上,靜靜地看著電視直播。五星紅旗在香港上空升起的那一刻,張富清心潮澎湃。兩年之後,澳門回到祖國懷抱。75歲的張富清又熬到夜里12點,等著電視直播結束,他才肯去休息。

張富清通常在下午讀書看報。

2015年9月3日,天安門廣場舉行隆重的勝利日大閱兵。那時,已經91歲的張富清端坐在電視機前,目不轉睛地盯著電視里的每一名官兵、每一輛戰車。陪伴在身邊的老伴知道他曾是個老兵,卻不知道那一刻,張富清的胸中涌動著怎樣的巨浪……

曾經,為了民族解放,他不怕流血犧牲;曾經,為了國家富強,他不怕吃苦受累。對張富清來說,“看著國家一天天強大起來,沒有什麼比這更幸福的事情”。

他和他的戰友曾是這個國家的締造者、見證者,他們曾站在歷史舞臺的中央。如今,他已經退到歷史舞臺邊緣,但他的目光從未離開歷史舞臺的中央!他的心始終與這個國家的發展緊密相連。因為,老兵張富清從來沒有忘記,他是一名軍人。