人民日報、央視、新華社等央媒聚焦今日頭條“兩岸尋親”:增強對岸同胞對祖國的向心力

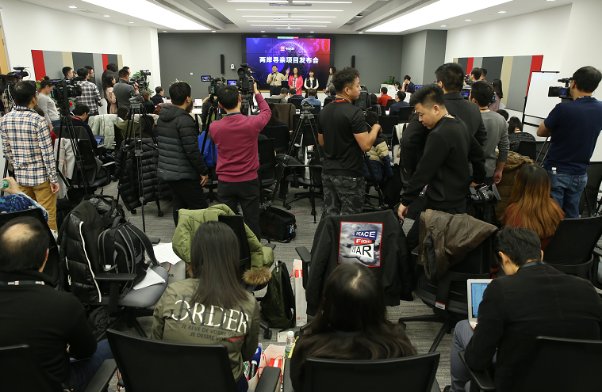

今日頭條總編輯張輔評在現場表示,“作為一家5歲多的互聯網科技公司,今日頭條理應承擔重要的社會責任,用技術解決社會問題。從頭條尋人到兩岸尋親,我們不僅僅想要為大陸同胞服務,也想為臺灣、香港、澳門甚至世界華人服務。”張輔評說,今日頭條希望能聯手兩岸的媒體機構,一起推進兩岸尋親項目,用互聯網科技幫助更多人實現尋根的願望。感謝大家成全一樁善舉,也希望和大家一起,為兩岸交流做點事。

《人民日報》:技術的發展讓兩岸親情的對接和聯通更為方便

12月26日,人民日報海外版新媒體“俠客島”發表文章《這是一則來自臺灣的尋親信息》,深入評論了今日頭條兩岸尋親活動。

國臺辦主任助理周寧曾在點讚今日頭條兩岸尋親項目時表示,互聯網是兩岸第四通,密切了兩岸同胞的親情紐帶,增進了同胞的利益福祉。

《人民日報》文章評論說,雖然蔡英文絕口不提“九二共識”,但臺灣和大陸之間的同宗同源的血脈紐帶,不是容易一刀兩斷的。這些年,除越來越多的臺灣人來大陸尋找就業機會外,還有一些臺灣的年輕人踏上了尋親之旅。他們利用來大陸就業的機會,尋找爺爺輩、父輩在大陸的親屬朋友,賡續血脈。這些人被稱作“尋二代”“尋三代”。

文章表示,像今日頭條這樣用戶覆蓋量龐大的手機端應用,在橫跨兩岸的親情對接中落實自己的社會責任。“技術的發展讓兩岸親情的對接和聯通更為方便。”

《人民日報》評價,今日頭條“兩岸尋親”背後表現出的兩岸精神紐帶,“如此有韌勁,令人感動,令人欣慰。”

“其實,不管是尋一代、尋二代,還是尋三代,以及今後可能有的尋四代,他們在大陸尋親,不僅僅尋找的是自己的親人,更是尋找文化認同和炎黃子孫共同的根。根在一起,枝葉還能伸多遠呢?”文章最後說。

新華社《參考消息》關注“尋二代”群體:不遜于30年前的探親潮

新華社《參考消息》則將目光放在了尋親背後的“尋二代”上。今日頭條副總編輯徐一龍說,19個成功的案例中,直接幫老兵尋親的有7例,其他的12例都是老兵後代尋親。“‘尋二代’已經成為兩岸尋親的主力。”28日,新華社《參考消息》刊發署名文章《從“返鄉”到“尋根”:兩岸交流迎來“尋二代”時代》,文章指出,若從歷史和現實的緯度打量“尋二代”們的尋親,其意義其實未必遜于30年前的那一波探親潮。

文章稱,30年前的赴臺老兵回大陸探親,客觀上推動了兩岸關係的破冰與回暖。這波探親潮,帶來的是對兩岸約40年來民間隔閡的消融,並推動了兩岸海運直航、空運直航、直接通郵的“大三通”的實現。此後,兩岸民間交往在探親訪友之外更多的交流形式(如採訪觀光和經商投資)中愈顯頻密。雖然兩岸關係仍時有波折,可彼此溝通的大門,再也合不上了。

文章強調,為“尋二代”尋親,也是兩岸交流中最能指向“同根同源”價值共識的形式。兩岸同胞,本出一脈,血濃于水,而尋親就是對血脈關聯線索的“打撈”。他們的尋親,能穿過世代隔膜,重新連上斷掉的“感情線”,喚回那層被時間衝淡的認同感;也讓更多對岸同胞對祖國的向心力,在鄉愁與歸根情結的代際承襲中強化。

文章表示,親近親近,通常都是“親”而更“近”。“尋二代”們發掘出那層被歷史塵土深埋的親緣脈絡,也必然拉近跟對岸同胞的心理距離,還有可能變成兩岸交流頻密化的推動者,這對兩岸關係的發展大有裨益。

文章最後指出,而尋親,尋到的必定不只是“親”,還有情感臍帶和文化認同感。由于今日頭條用科技賦能,使許多困難極大尋親案例被完成,很多潛在“尋二代”尋親需求也被激發出來。第一代兩岸尋親者已經老去,但“尋二代”在接續他們的鄉愁,這本就是個隱喻:兩岸關係如今正遭受挑戰,但兩岸交流會延續下去。“念念不忘,必有回響”,可以想見,當越來越多的“尋二代”踏上尋親路,必然會裨益于兩岸民間交流,增進相互的了解。