[領航新徵程]重慶巫溪懸崖村絕壁上鑿出致富路

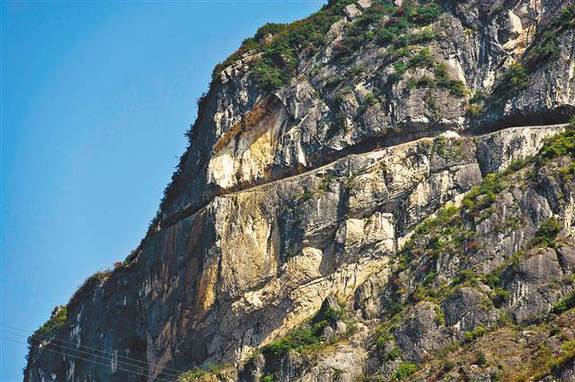

巫溪蘭英大峽谷高聳的老虎嘴崖壁上,一條崖路如腰帶般鑲嵌著。

11月19日,寒潮來臨,氣溫陡降,但崖路的硬化工程依然開工了。

這條崖路不長,僅有1.2公里,卻是背靠青口嶺崖壁、三面臨崖的周家坪與外界相連的唯一通道,是周家坪23戶83名村民用了4年零3個月時間才鑿出的“天路”。

“天路”鑿通之前,周家坪村民只能如猿猴般攀爬崖壁進出周家坪。

十一月八日,巫溪縣蘭英鄉蘭英村老虎嘴崖路,施工隊正在整治崖路邊角。

本版圖片均由記者謝智強攝

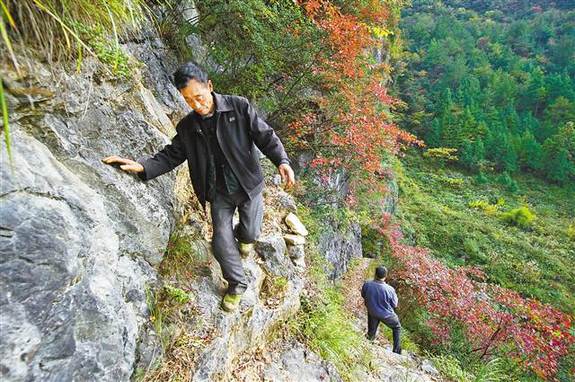

11月8日,蘭英村,村民行走在寬不過40厘米的青口嶺崖壁“毛毛路”上。

40多公里“毛毛路” 單程要爬2天

青口嶺崖壁上,寬不過40厘米的羊腸小道,呈“之”字形貼附著。

深秋時節,風霜染紅了扎根崖壁的黃櫨樹葉。周家坪村民楊芝漢指著崖壁,向重慶日報記者介紹,周家坪位于蘭英鄉蘭英村四組,2005年之前,進出這里有兩條“毛毛路”,一條翻越青口嶺崖壁,再翻過板壁岩崖壁,向下能到達蘭英鄉鄉政府所在地;另一條爬下雙河口,然後再向上爬過朱家坡,翻過獅子口,能到達橫穿蘭英鄉高洞村的公路。兩條“毛毛路”,都寬不過40厘米,都有40多公里。不管走哪條路,村民們單程都要爬2天。

“不是徒手爬,還要背東西。背著紅苕苞谷洋芋出去賣錢,買了化肥米面再背進來。重的200來斤,輕的也有百多斤。”楊芝漢說。

“毛毛路”上,腳下的石板光亮如鏡,年深日久,村民的杵柺已然在堅硬的石板上磨出了一個個圓孔。

對于攀爬崖壁的村民來說,杵柺能在休息時給予依靠,也能在生死時刻救人于危難。

楊芝漢記得,多年前,自己背著200多斤重的洋芋,爬過了雙河口,卻在攀爬朱家坡時,遇上了滾落的石塊。

“有簸箕大小,正對著面門砸下來。”當時,楊芝漢身處羊腸小道,兩側均是崖壁,無處可躲。千鈞一發之際,他拿起杵柺,頂向砸落的石頭。石頭被頂偏,卻依然在其右腿上留下了一道30多厘米的血口子。

50歲的村民姜治保一臉黝黑,雙手滿是老繭,手臂上、腿上也布滿疤痕。他說,“在崖上爬上爬下,誰沒遇到過幾次危險,都是在鬼門關上討飯吃。”

雖然進出困難,但懸崖上的周家坪,因其坡度較緩、土層較厚、光照充足、雨量豐沛,卻是山高坡陡的蘭英村中耕作條件相對較好的區域。

“紅苕、苞谷、洋芋,產量都不錯,至少能填飽肚子。”楊芝漢說,正因為如此,大家都不願搬遷,只能琢磨著如何才能在環繞村子的崖壁上鑿出一條路來,“至少車子能進來,不能讓子孫後代都爬崖壁啊。”

11月8日,蘭英村周家坪,村民正在自家房頂翻曬蘿卜片。

11月8日,蘭英村老虎嘴崖路,施工隊正在整治崖路邊角。

11月8日,蘭英村老虎嘴崖路就像是石壁上的一道裂縫。

1.2公里崖路 鑿了4年零3個月

村民的目光,集中在了上下通高1500多米的老虎嘴崖壁上。“在老虎嘴上橫著打通一條路,連接到蘭英村五組的機耕道上,這樣距離最短。”付家國說。早年間,周家坪是原青龍公社所在地,付家國是當時的青龍公社社長,他的話,村里人都願意聽。

可是,沒有任何大型機械化設備,也沒有炸藥,如何在絕壁上開路?

“我們就用鋼釬、鐵錘,一寸一寸地鑿。”2001年9月,付家國帶領村民在崖壁上鑿下了第一根鋼釬。

然而,鑿路的艱險,超出了所有人的意料。

由于作業面太窄,崖壁險峻,鑿路時兩個人只能一人扶鋼釬、一人掄錘,還要時刻提防落石和跌落懸崖。9月開鑿,到當年年底才在崖壁上鑿出不到10米長的一個窩窩。要想鑿出1.2公里的路,得到猴年馬月?

“還是得用炸藥,炸碎了石頭再清理。”付家國和村民們商量後,決定向鄉里及縣里申請購買修路的炸藥,所需的費用由所有村民均攤。

2017年11月19日,深秋時節,周家坪的銀杏樹一片金黃。付家國小心翼翼將一本記賬本捧到了前來採訪的重慶日報記者眼前。記賬本的紙張已泛黃,“賬目都在這兒,幾年修路,每個人都攤了2000多元。”

有了炸藥,就要有人到絕壁上打炮眼、填炸藥,再引爆炸藥。

“要從青口嶺上綁上繩梯垂到老虎嘴崖壁上,人綁上安全繩,順著繩梯爬下去打炮眼、填炸藥。”付家國說,崖壁高聳,氣流紊亂,時常有大風呼嘯,每一個參與鑿路的村民,都曾在崖壁上九死一生,“早上出門就沒想著能回去。晚上能到家,就算撿了一條命了。”

2003年,深秋。老虎嘴的崖路,已開挖了一半多。

一天清晨時分,村民向家根像往常一樣,打了3個炮眼,並填充炸藥、引燃引線,然後快速躲到了掩體後。

“轟、轟”兩聲巨響後,岩壁崩落。向家根等了許久,沒有聽到第三聲炮響。壯著膽子,他小心翼翼向炮眼摸去。不曾想,在他靠近炮眼時,第三聲炮響帶走了他半邊臉。炸裂的碎石穿透衣物,在他身上鑽出了近百處大大小小的傷口。

在人們哭天喊地的悲愴中,向家根被緊急送往醫院。經過搶救,向家根命是保住了,右眼卻再也看不見任何東西,右半邊臉凹陷,渾身上下都是傷疤。

“就1000多米啊,哪戶人家不是哭了好幾回。”回憶往事,61歲的吳應香抹了一把淚,修路那幾年的艱難一一在眼前閃現,“大的塌方就有8次,最大的那次,巨大的衝擊波將200多米外的村小學玻璃全都震碎了。”

2005年12月底,歷經4年零3個月後,老虎嘴崖路終于全線鑿通。楊芝漢記得,路通的那天,好多人笑了,笑著笑著卻哭了,繼而泣不成聲。

4月進場 年底才能完成對崖路的硬化

今年4月初的一天,陳啟蒼帶領的施工隊按鄉里的安排進駐了周家坪,對老虎嘴崖路進行硬化——硬化後,1.2公里崖路因地勢所限依舊維持在3.5米寬,但將把路基下沉,提升崖路的空高,方便貨車進出,同時,村里的機耕道將被改造成4.5米寬的水泥路。

盡管早已鑿通了路,但走在這條路上仍時常險象環生,不時有石塊砸落,在雨天時更是泥濘難行。村里的變化也不大——村民出行依舊艱難,烤煙、中藥材、生豬等種養業依舊無法規模發展,村民生活依舊貧窮。

周家坪的村民要到巫溪縣城,依然需要步行到蘭英鄉政府,然後乘坐鄉政府到巫溪縣城的客運車,單程車費就要50元。

所以,從鑿通老虎嘴崖路的那天起,村民們就盼望著能將這條路硬化,但鑿路已經耗盡了村民的家底,蘭英鄉又是巫溪最偏遠、最貧窮的鄉鎮之一,因此這硬化工程遲遲未能進行。4月就進場,為何硬化工程拖到現在才開工?

“4月來的時候,周家坪的6戶貧困戶正在建房子,若修路,建房的材料就進不來了。”陳啟蒼說,因此4月至7月間,施工隊只是對周家坪里的機耕道進行了整飭,修建了堡坎,拓寬了路基,平整了路面。

而且,硬化老虎嘴崖路與鑿通它一樣,充滿了曲折。

7月16日,在連日暴雨下,蘭英村五組的村道發生滑坡,所有的材料無法進村。

9月,在對蘭英村五組的滑坡排危清障後,巫溪縣城通往蘭英鄉方向的公路又發生滑坡,至今無法通行。

10月31日淩晨,持續近兩個月的陰雨天氣後,老虎嘴發生岩崩,崖路出現垮口。

“12月底前必須把這條路硬化了。”陳啟蒼和施工隊再三研究,決定轉道從巫山縣大昌鎮轉運水泥、鋼筋。這樣,每噸水泥就要增加60元成本,但能保證所有材料運送到位。

11月19日,硬化老虎嘴崖路的所有材料全部備齊,施工隊在對垮塌處進行固定後,開始了對崖路的硬化。

質樸的村民還要在絕壁上鑿出一條幸福路

既然老虎嘴崖路僅有1.2公里,施工又如此大費周章,為什麼蘭英鄉一定要硬化這條路?

“對老虎嘴崖路的硬化勢在必行。”蘭英鄉黨委書記王美君告訴重慶日報記者,蘭英鄉轄西安、蘭英和高洞3個村。除西安村因地處高山槽谷地帶,地勢相對平緩外,蘭英和高洞兩個村都是山高谷深。周家坪是蘭英村地勢條件相對較好、適合居住的區域,既然村民已經自發鑿通了崖路,政府就應該將崖路進一步修繕,以方便村民出行,“條件所限,將村民全部搬離周家坪是不現實的。何況硬化崖路僅需約100萬元,和將村民全部搬離所需的費用相比少得多。”

不僅如此,蘭英鄉還計劃在崖路硬化後,將蘭英村部分居住條件更為艱苦的村民搬遷至周家坪,並開通進出周家坪的農村客運公交。

深秋的風霜,斑駁了青口嶺上的草木,五彩斑斕。

五彩斑斕的青口嶺下,重慶日報記者與楊芝漢、姜治保、付家國等人,坐在姜治保新落成的磚房里閒聊著。今年10月5日,楊芝漢、姜治保等6戶貧困戶,搬進了政府補貼下新建的磚房。

“路修好了,鄉里說要發展旅遊,把老虎嘴崖路修成風景路。”付家國帶回的消息,讓村民們多了一份期望。

王美君介紹,地處巫溪旅遊勝地蘭英大峽谷內的周家坪雖地理位置偏遠、交通不便,風景卻極好,老虎嘴崖路與上青口嶺、下雙河口的“毛毛路”,將周家坪村民自強不息、頑強拼搏的人文精神與自然景觀完美地融為一體。“鄉里計劃對蘭英村現有的77戶土坯房和91戶磚混房屋分戶分點進行改造,打造周家坪、板壁岩、松花石和燕小坪4個民俗旅遊點。同時籌措資金,對周家坪上青口嶺和下雙河口已經廢棄的‘毛毛路’進行修繕,加裝安全防護欄等設施設備,使之成為連通4個民俗旅遊點的登山步道。”

然而,要實現這些規劃,卻有不小的困難。

“最大的難題就是沒錢。”王美君介紹,蘭英鄉3個村全是貧困村。這樣的一個鄉,全鄉每年可自由支配的財政收入僅20余萬元,“別說發展旅遊,建個大點的安全飲水池都不夠。就說蘭英村吧,目前還有貧困戶54戶187人。”

為了幫扶蘭英村貧困戶脫貧,鄉里計劃利用西安村獨特的地理氣候條件,組織蘭英村有意願發展貝母產業的貧困戶,依托小額扶貧貸款作為啟動資金,以貸款資金入股,以“公司+基地+農戶”的模式,發展太白貝母大棚100個。爭取到2021年,太白貝母基地產值達到1000萬元,貧困戶戶均有望年增收3萬元左右。

“只要路修好了,生活就會越來越好。”這群質樸的村民憧憬著未來的美好生活,他們還要用自己的雙手,在絕壁上鑿出一條通往幸福的“天路”。記者陳維燈 張珂