【面對面】盧麗安:我從臺灣來

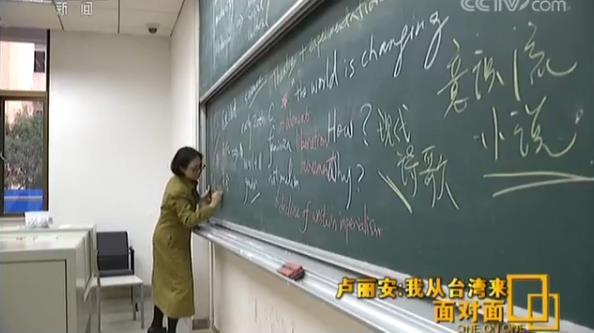

10月26日,參加完中國共產黨第十九次全國代表大會,盧麗安從北京返回上海,在復旦大學開始日常的教學工作。在本次黨代會上,與臺灣省代表團成員大多為定居在大陸的臺灣籍第二代不同,她是唯一一位土生土長的臺灣籍黨代表。

記者:你好,我是臺灣中天電視臺的記者,有些人說你當選了中共黨代表,你就會不愛臺灣了,會這樣嗎?

盧麗安:這個問題我覺得邏輯很好笑,我還是中國的婦女代表,那怎麼辦呢,我先生怎麼辦呢?畢竟我們現在是2017年,不是1927年,不是1937年,不是1947年,我想我們都要有信心有勇氣,不要再糾結于過時的對立的意識形態里面,我想我們愛臺灣,也可以愛祖國大陸。我們愛臺灣,也可以愛祖國大陸。

盧麗安感性真誠的回答,感染了在場的記者。媒體的廣泛傳播,讓她迅速進入到公眾的視野中。1968年,盧麗安出生于臺灣高雄一個小縣城,雖然地方不大,但這里居住著臺灣原住民和來自福建、廣東的遷居者,以及隨著國民黨來臺的大陸各省人,不同的族群有著不同的風俗、語言和文化,多種不同的生活方式衝擊著盧麗安的孩童時代。

盧麗安:等到我上初中的時候,我就開始陷入一種有點兒手足無措的情況。

記者:為什麼?

盧麗安:因為老師們講課的口音很不一樣,比如說同樣都是蜘蛛,牆壁上有一只蜘蛛,我知道閩南語怎麼講,蜘蛛,可是可能有的老師他的口音,他就說有一只蜘蛛。另外一個老師,有一只蜘蛛。面對許多老師他們不同口音的普通話,所以初中的時候,的確學習上挺挑戰的。

臺灣島內的時局給年輕的盧麗安留下了難忘的記憶。

盧麗安:我小時候也很怕一種景象,周末回家,有時候坐夜車,晚一點的車,都已經黃昏了,我最怕道路旁邊的小房子,里面一盞昏黃的燈。

記者:為什麼怕?

盧麗安:因為車子會經過的那一條路,老兵們他們住在那一條路比較多,透過那一盞昏黃的燈,我一瞥,燈下是一個空空的桌子,看到的是一種清寂的房子,感受不到溫暖,一個老兵,老伯伯孤孤單單坐在那,可能看著電視或者可能是發呆,臺灣那時候在拼經濟,不太關心得到這些我們現在認為是比較底層的群眾。

1990年,盧麗安從臺灣政治大學畢業。之後,她遠赴英國愛丁堡大學英國語文學係留學,海外生活讓她多了一種看臺灣的視角。

記者:在你留學的時候,有沒有人問是從哪來的,你怎麼說?

盧麗安:有,很多人都會問我從哪來,我說臺灣,臺灣來的,很多人說臺灣,觀光業很多,海灘很棒,我說不,你搞錯了,那個不是臺灣,他搞錯了,他想成泰國,所以有點受到刺激打擊,自己來自的那塊家鄉,在國際認同上是比較容易被混淆的,這有點打擊我的信心。

1997年,盧麗安在海外經歷了香港回歸,這次經歷給了她進一步的觸動。

盧麗安:電視上好多新聞,我們大家約著一起看直播,我們英格蘭的那個同學他愁眉苦臉的,他說大英帝國又喪失了一塊領土,我們那個印度的同學就說,因為印度之前也是從大英帝國那出來的,他說你說那什麼意思,香港九龍那邊本來也不是你們的,我們澳門的同學說,對啊對啊,我們澳門也很希望早一點回歸,我發現我在那傻笑著,我在那傻笑著,我想對啊,都有道理,每個人的立場的確都是一個立場,那我自己的立場是什麼。

在英國愛丁堡大學獲得了文學碩士學位之後,盧麗安又到英國格拉斯哥大學攻讀博士學位。在這期間,她和現在的丈夫相識結婚,和其他大多數的臺灣留學生一樣,夫婦兩人最初的選擇是回臺灣工作。

盧麗安:我先生已經比我早畢業兩年,而且他在臺灣已經博士後做兩年了,所以本來的確是想著,既然先生回臺灣了,以後我也跟著回臺灣找學校任教就好了。但是有一些情況逐漸浮現出來,臺灣那時候政治形勢開始令人挺憂心的,那時候有一些打著統一的旗號,但是已經在做一些分裂的,為以後所謂的臺灣獨立的路線方針墊底的一些政治事件出來。

記者:您和您丈夫都是學者,一個意識形態也好或者政治道路的選擇也好,會對一個學者產生什麼影響?

盧麗安:學者畢竟還是要安身立命,我先生他是我們所謂的外省第二代,我公公那時候是一名十五六歲的少年,沒得上學,沒得工作,走投無路了,只好登上了一艘船,出去了,我先生是遭受過這種省籍情結的歧視,所以他十分痛恨社會不公正、不公平正義的現象。

個人對社會的觀察和體驗,加上上世紀90年代中期,臺獨勢力導致臺灣島內局勢不穩,兩岸關係緊張。盧麗安夫婦做出了一個當時令很多人都不理解的決定,到祖國大陸的上海定居就業。

記者:什麼原因讓您選擇大陸?

盧麗安:首先我不怕大陸。

記者:怎麼會用怕這個字?

盧麗安:因為現在很多島內的鄉親,他們可能是怕。

記者:二十年過去了還在用這個字?

盧麗安:很不幸的,這種怕不是我怕你,而是心里面一種隱隱約約的焦慮,不知道如何面對兩岸的關係以及走向。

記者:在您決定回到大陸來之前,跟家人在溝通的過程中,家人恐怕也反對過?

盧麗安:我自己的家人不反對,他們認為改革開放了,那也是咱們祖國大陸,不要怕。

經過申請,1997年,盧麗安夫婦到上海復旦大學任教,開始了他們在大陸的生活。

記者:因為那個時候出現在上海的往往都是臺商。

盧麗安:對,沒錯。

記者:沒有臺灣老師?

盧麗安:沒有臺灣老師,所以我們是第一例,真的兩個人是第一例。

記者:如果回臺灣做老師和回到大陸做老師,收入會相差多少?

盧麗安:十倍吧,十倍不止吧。

記者:有職業的年輕人來說,您不把收入放在其中一個很重要的考慮因素嗎?

盧麗安:從事教育的人或許不會那麼把金錢放在自己生涯考慮的勞動所得的首位。

記者:那您回來目的是什麼?

盧麗安:播種,播什麼種子呢,作為一個人文學者,我要播的種子更多的是一種,能夠結合理性分析思考以及一種感性的態度來認識世界。

來到上海的最初幾年時間里,盧麗安以教學為重,與“政治”刻意保持著一定的距離。

盧麗安:1997年回來以後,有一段蠻長的時間,將近15年,我就好好地把自己的事情給做好,再加上臺灣的生長經驗,也是會讓我有點比較刻意遠離我們所謂的政治。

記者:什麼讓您發生了變化?

盧麗安:我得感謝我們在上海的一位前輩,一位林明月女士,因緣際會之下我們認識了,她當時是上海市臺灣同胞聯誼會的會長,她鼓勵我說我們有一個同鄉會,有一些活動你可以來參加看看。

上海市臺灣同胞聯誼會是臺灣同胞在上海的同鄉會組織,為擴大兩岸民間交流交往,增進兩岸同胞的相互了解,經常開展多種形式的民間聯誼活動。在這些活動中,盧麗安對兩岸關係有了新的認識。

盧麗安:我一直以為在上海的臺灣同胞,都是改革開放以後到上海來做生意的,不是這樣子的。早在二十世紀初,20年代30年代40年代都有我們從島內的鄉親,跨過那個海峽過來的,包括臺灣在上個世紀中期還有一位李偉光醫師,他在臺灣領導了蔗農,種甘蔗的農民,起來反抗日本,日本當然要找他麻煩,他就過來到我們大陸來了,到上海來開了一個診所,並且還利用他開診所做醫生的收入,還有這個場所來支持我們黨的地下工作,而這個歷史我不知道,島內的很多青年人也不知道。

記者:您知道了又有什麼不一樣?

盧麗安:知道了當然會不一樣了,你會發現兩岸的連接一直都在,你看到的是很大的一個圖景,整個民族它要怎麼復興起來,我們每個個人都是民族里頭的,這條長河里面的一份子。

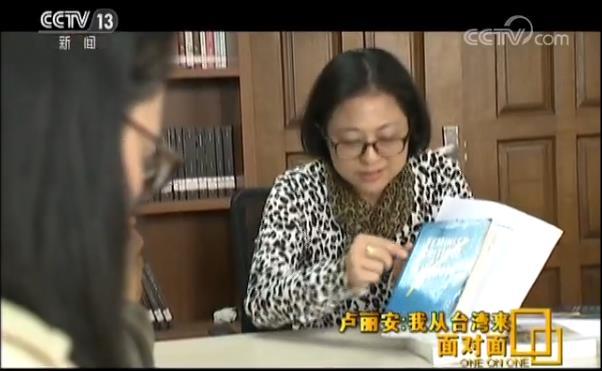

在更大的圖景中,盧麗安逐漸改變了以前對政治的看法。2003年,她以無黨派人士的身份當選為上海市政協委員,開始參政議政。

記者:舉個例子您做什麼?

盧麗安:舉個例子我那時候看電視看了好多諜戰片,我挺惱火的,因為諜戰片里面不是共產黨打國民黨,就是國民黨打共產黨,所以我在參政議政市政協的會上,我就寫個提案,你要考慮兩岸共同的一種民族感情,槍口要一致對外,編劇老是這樣寫,你讓兩岸怎麼和平發展,所以就用比較挑刺的眼光看身旁周遭的一些問題。

除了履行政協委員職責之外,盧麗安開始活躍于臺胞之間的聯誼活動。從2002年開始,她先後擔任了上海市臺灣同胞聯誼會常務理事、副會長職務。2013年,擔任上海市臺灣同胞聯誼會第九屆理事會會長,在各種具體事務中,盧麗安對共產黨的認識逐漸在發生著變化。

盧麗安:因為畢竟我生長的過程,對于中國共產黨,它是有這樣子有那樣子,很多的渲染,曲解,誤導,有形或無形地都會造成我心里面,已經預設它是某一種好像比較橫的,不講道理的,比較粗獷、彪悍,絡腮胡子。

記者:電影里看來的吧?

盧麗安:就是這個意思,所以我接觸了身旁的同事,同志,中國共產黨員是這樣子,也可以是這樣子。

在大陸參政議政十多年後,盧麗安再次做出了一個令身邊很多人感到驚訝的決定,加入中國共產黨。

記者:要加入這個執政黨,這是為什麼?

盧麗安:參政議政可能讓我感知到了社會參與的責任意識,我的努力可以更好地借由黨員的身份發揮出來。

記者:當你有了這樣的一種想法之後,你得付諸實施,入黨介紹人很重要,找誰給你介紹?

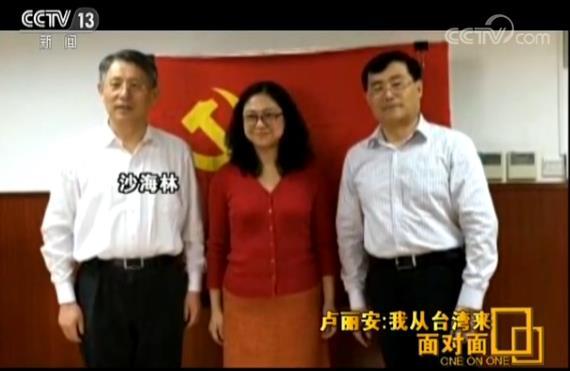

盧麗安:這完全都是機緣巧合,2013年我成為上海臺灣同胞聯誼會的會長,同樣那年年底,上海市委常委沙海林先生他要到臺灣去訪問,他主動詢問了我,可不可以跟他一起到臺灣訪問,在這一次出訪的過程中,我們在車子里聊天,交流之後我試探性問一下,我就說常委您看,我有沒有可能,我能不能申請加入中國共產黨?

記者:他的反應是什麼?

盧麗安:他馬上就看了我,很嚴肅說,是嗎?你說真的嗎?你真的想要申請加入中國共產黨嗎?那你回去仔細好好考慮考慮,你願意的話我願意當你的入黨介紹人,他是這麼說的。

記者:那對您來說,有什麼還要考慮的嗎?已經想得很充分了。

盧麗安:我說真的嗎,嚇一跳。

時任上海市委常委的沙海林成為了盧麗安的入黨介紹人,2014年,盧麗安遞交了入黨申請書,一年之後,她成為了一名中國共產黨預備黨員。

盧麗安:接下來就是如何當好一個黨員了,該加班加班,該早起到學校辦公室去,好好改作業去。

記者:但是這是一個勤奮的人,有追求的人,他也會這麼做。

盧麗安:當黨員更要自覺,譬如說我作為一名黨員老師的話,有的同事就說你上課上一上,下課就可以走了。

記者:難道不是嗎?

盧麗安:我還會跟同學們說你們有問題來問我,沒有問題,你們想要跟我多聊一會兒也歡迎,我的辦公室,我什麼時候在那也可以來。

記者:那您不是黨員之前,不是這麼做的?

盧麗安:也這麼做,但是現在不一樣了。

記者:哪兒不一樣?

盧麗安:可能自己也會更加負責,我覺得比較大的,是在這里,在思想上。

記者:我能理解為責任感更重嗎?

盧麗安:沉重,責任感是比較沉重的。

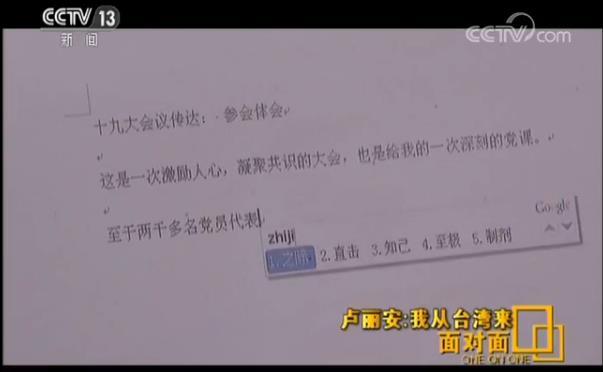

讓盧麗安感到更加興奮和責任重大的是,今年6月,經過逐級遴選,盧麗安被選舉為黨的十九大代表,雖然剛滿兩年黨齡,她卻履行了一位黨代表最為神聖的職責。

盧麗安:通過我在大陸20年的生活,通過我閱讀歷史,通過我閱讀研習中國共產黨黨史,我有一句話與大家分享,這句話就是歷史無法選擇,但是現在可以把握,未來可以開創,謝謝各位。

記者:怎麼看自己的這些一係列選擇?

盧麗安:有一句話我也蠻喜歡的,當你回過頭來看的話,看自己一生,你不見得發現自己比別人好,但是你做的選擇讓你不同于別人,我在小時候特別喜歡這種浪漫主義的情懷,現在看自己做的這些事情,這些選擇,有的時候我沒有辦法表達,比如說為什麼要入黨,這是我的追求。我為什麼要嫁給他?你心里面做了一個決定了。我先生跟我背景是不一樣的,我為什麼要堅持嫁給他?我為什麼希望能入黨?總是有一些理想信念的閃光點,在共產主義思想里面,在社會主義思想里面吸引著我。我先生一定也有他的優點,即便他也有缺點。所以很難很具體理論化,我為什麼要入黨,我只能說我在考核這個黨,我覺得我願意加入成為它的一份子。