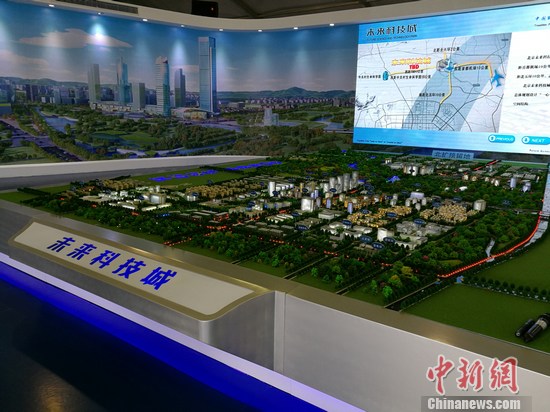

未來科技城模型

中新網北京2月13日電(岳川) 盡管已有很好的留美工作機會擺在眼前,但從名校匹茲堡大學畢業後的第四天,何燦博士就搭上了回國的航班。

神華集團北京低碳清潔能源研究所(低碳所),這家位于北京昌平區未來科技城內的研發機構,是何燦真正心儀的平臺。成立于2009年底的低碳所,既是神華集團總部研發機構,也是國家海外高層次人才創新創業基地,並已逐漸發展成為低碳清潔能源領域的一支新生力量。

2014年低碳所開始組建水處理團隊,留學期間深耕水處理領域的何燦博士正是在此時加入。不僅如此,成立後的兩年間,低碳所從GE、Veolia等國際知名水處理公司和多所國內外知名高校引進了數位高端人才,水處理團隊逐漸發展成為一個研發實力強、結構合理的專業研發團隊。

低碳所15位“千人計劃”專家

像何燦一樣,水處理團隊中的多位骨幹,都擁有外企或留學背景。例如技術總監熊日華博士,他曾在外企工作逾十年。作為技術研發人員,熊博士認為,國內科研單位與外企的差距已越來越小。

這支專業的水處理研發團隊,正在嘗試攻克行業難題。團隊聚焦工業廢水零排放處理技術開發,認為工業廢水處理技術的制高點已經從過去的達標排放處理技術,發展到現在的零液體排放處理技術,未來還將進化成零廢物排放處理技術。

經過兩年努力,水處理團隊已逐步建成了完備的水分析、膜分離、結晶成鹽等工業廢水處理實驗平臺,先後提出了多項創新水處理概念和技術,申請專利20余項。進入第三個年頭,熊博士說,團隊的目標是今年內至少有一項研究成果被實際應用。

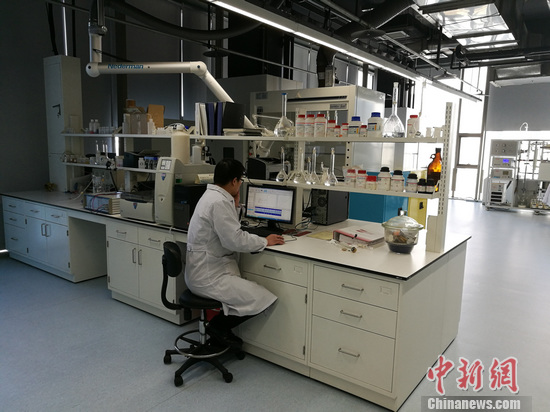

低碳所內的設備模型

除水處理外,低碳所聚焦的技術領域還包括太陽能、煤化工等方面,在工業發展中同樣舉足輕重。

以煤為例,目前低碳所已可以用煤為材料制造化學儲罐、空中投放箱等設備,相比傳統材料更輕便。低碳所甚至還研發出了煤制的船只,眼下正在進行推廣,一些潛在的客戶已經出現。曾提名《科學中國人》年度人物的衛昶所長說,低碳所的這部分技術,放眼世界也是領先的。

不僅如此,低碳所還著眼于從煤的殘渣中提煉高附加材料,制成防火材料、水泥等,減少固廢並使之產生價值。衛所長希望,低碳所開發的技術、產品,最終都能推向外部。這也正是低碳所吸引何燦的地方,一個施展自我才能的空間,然後把科研成果轉化進實際生活。

張瑞雲工程師 受訪者供圖

同為85後的青年才俊,在中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司(清能院)從事新能源發電技術研究的張瑞雲工程師也有相似的想法。作為清能院綠色煤電部制氫與燃料電池研究所副所長,張瑞雲與他的團隊正在研發高溫熔融碳酸鹽燃料電池發電技術,為建立新型分布式清潔電站奠定基礎。

張若雲說,目前團隊已獲同行業技術領先水平。這項研究也與居民生活息息相關,如若成功,不僅小區內建電站將成為可能,發電效率也會大幅提升。此前,清能院已自主研發出了可作為通訊基站等場所的質子交換膜燃料電池備用電源係列產品。

在推動科技成果轉化方面,清能院也走在前列,像煤氣化、CO 捕集等核心技術已經出口美國、歐洲等國家和地區,2016年營業收入達2億元。可貴的是,清能院的科研團隊平均年齡僅為36歲。

科研人員在工作中

更可貴的是,像低碳所、清能院一樣的科研機構,在未來科技城中並非只是一兩家。截至2015年底,入駐未來科技城的15家中央企業已累計設立60余家研究院所、研發中心等機構。

佔地面積約10平方公里的未來科技城,旨在通過聚集一流人才,集成科技資源,形成規模和品牌效應,最終成為能夠代表中國相關產業應用研究技術最高水平,引領科技進步的人才高地。截至第十一批“千人計劃”專家獲批,入駐的15家中央企業引進“千人計劃”專家176名。

在這座匯聚了一批行業專家與青年才俊的未來科技城中,科技無時無刻不在改變著未來。(完)

[責任編輯:郭碧娟]